続・大隅ひむか物語38(終)

若い人たち、子や孫にも

大隅の古代の歴史伝えたい

様々な活動続ける

とりよろふおおすみ

この続編のスタートで紹介した神武天皇にまつわる看板を立て、地域の歴史を学び、さまざまな活動を行っている「とりよろふおおすみ」。高屋山上陵跡にあった鳥居を建替えたり、今、吾平山上陵横にあった鵜戸六所権現の鳥居について一の鳥居の場所を探したり活動をさらに続けている。

一つには、吾平山上陵が陵である…ということだけでなく、今市役所支所横にある鵜戸神社だが、明治の初めまでは陵の横にあり、江戸時代まで陵とともに鵜戸六所権現、鵜戸大明神として地域の中で大事にされてきた。

そうした歴史が今のこの時代に忘れ去れているのはとても残念と、鵜戸六所権現の存在をもっと地域の人に知ってもらいたい…という思いがあふれている。

このシリーズは、そうした人たちに支えてもらいながら続けてきて、主に看板にある17の史跡等を紹介する形でスタート。それは神武東征ということを、地域の中でもっと研究して、特に肝属川河口近く両サイドにある古墳群という遺物、それに呼応するように建てられている戸柱神社と神武天皇御発航伝説地の碑など史跡を結びつける何か動きができないか…という思い。

それらは、大隅半島に存在する、あるいは存在した神代三山陵にも繋がっていて、昔の人たちは、その物語や口伝を大事にして、いろんな史跡を残している。

今、それが一部の人たちを除いて忘れ去れているようだ。大人がそうなので若い人たちは、ほとんど伝わっていないのだろう。

もっと大隅隼人をメジャーに

前回までの数回は、神武東征について、この地域に古代から名を残してきた大隅隼人との関係についても、さわりだけだが触れてきた。

記紀にも出てくる肝衝難波は、この地域の豪族であった存在でありこの大隅半島で隼人族として活躍。また下向してきて肝付氏を名のった伴氏だが、そのルーツは大伴氏、そしてまた神武東征の先鋒を務め、神武天皇即位の際には宮門の警衛を務めた道臣の命まで繋がっている。

そのまたルーツは吾平山上陵に祀られている鸕鷀草葺不合尊、さらには国見山頂にあった高屋山上陵に祀られている火遠理命(山幸彦)だが、山幸海幸神話は、天孫族と隼人族との闘争を神話化したものとも言われている。

山幸海幸の物語は有名で全国各地で伝えられているが、隼人族の祖先としての海幸彦を考えると、この大隅半島、あるいは南九州の物語であり、当時の隼人族ということを考えれば阿多隼人あるいは大隅隼人の物語であって、それらがしっかり繋がるのは、この大隅半島ということになる。

それらが吾平山上陵は現存し、高屋山上陵は明治7年まで国見山頂にあったことを考えると、神代三代のうちの二つがこの地域にあったわけで、それが鸕鷀草葺不合尊の子、初代神武天皇と3代がこの大隅半島で繋がっていくと考えることは何も不自然なことではないと思う。

そして畿内と大隅半島、南九州との繋がり、それはこれまでくどく記してきたのでこれまでの記述を読み返してもらいたいが、火遠理命(山幸彦)、鸕鷀草葺不合尊、神武天皇という3代に隼人族が強く関わり、その後も繋がっている。

さらに畿内に大隅という地名や神社、史跡等も多くの残れていることを考えると、肝属川河口近く両サイドに建てられている神武天皇御発航伝説地の碑の存在も何ら不思議なことではないと思う。

後世に残す何かを

そうしたことを「とりよろふおおすみ」では、勉強しそれを何らかの形で地域の中で伝え、後世に残す何かができれば…という思いを重ねている。

そうした人たちがもっと増えて欲しいと思う。さらなる活動を重ね、また今回のシリーズに加えともに新たな発信ができれば…と願い、このシリーズをこの回で終わりにしたい。

片や宮門の警衛を務め、片や抵抗した蛮族とされ、しかも移住していった近習隼人と南九州、大隅半島に残った隼人族とが複雑に絡み合い、それらが混在して古事記や日本書紀に記された。

その中でも隼人族の畿内への大きな移住があったということも、日本の古代の歴史を語る上で大きなエビデンスの一つとなるのではないか。

次は大人だけでなく、子どもたちにも分かるような、この地域の古代の歴史を少しでも理解してもらえるような、そんなシリーズができれば…とも思っているが、実現はどうなのか…今は分からない。

続シリーズと最初のシリーズ、長い間お読みいただいてありがとうございました。(米永)

《続・大隅ひむか物語37》

誤った歴史認識をずっと

持ち続けてきた?

東征否定説や北九州説

に疑義を挟んでみる

神武東征を調べていて、不思議に思うのが、日向を出発し筑紫へ向かい、豊国の宇沙(現・宇佐市)、崗水門(現・福岡県)を経て安芸国(現・広島県)に移動している…などと道中はある程度詳しく書いてあるのに、出航地点は日向とあるだけで、当時の古日向を考えると、かなり広い地域となっている。

特に東征否定説や北九州出航説では、前回書いたように南九州は当時不毛の地だったとか、流れの速い関門海峡を二度通ることになるので無理だという説明が声高に唱えられている。

しかしくどいようだが、これまで記してきたように大阪湾淀川沿いに大隅島があり、15代応神天皇22年(291)に大隅島に離宮を営んで宮居せられ、これを大隅宮と称した…とされ、応神天皇崩御の後、里人、帝の御徳を慕い、宮址に神祠を建てて大隅神社とし帝を奉祀した…とされている。

さらに、16代仁徳天皇や21代雄略天皇期には、古事記、日本書紀に近習として出仕した隼人の話が載せられているように、畿内と南九州、特に隼人族、大隅との関りは、大隅隼人舞や大隅直などをも考えると、古墳時代から長く続けられてきたたのではないか。

いやもっと以前からの交流はあったとも考えられる。

そして、考古学的にも久宝寺遺跡での隼人移住がエビデンスとなっている…など考えると、否定説や北九州説は、そうした観点が全く欠落している。 はなから南九州が不毛の地という先入観から抜け切れていない、この大隅に来たことのない研究不足の論陣ではないかと思う。

改めて道臣の命や大伴氏

肝衝難波など考えてみる

私が、いろいろ調べていく中でもっと勇気づけられたのは、道臣命(みちのおみのみこと)の存在だ。

記紀の中のことなので…と言われそうだが、記紀に登場する人物。初名は日臣命(ひのおみのみこと)。天忍日命(あまのおしひのみこと)の後裔。大伴氏の祖。神武天皇の東征の先鋒を務め、神武天皇即位の際には宮門の警衛を務めた…と説明してある。

大伴氏は、物部氏と共に朝廷の軍事を管掌していたと考えられ、両氏族には親衛隊的な大伴氏と、国軍的な物部氏という違いがあり、大伴氏は宮廷を警護する皇宮警察や近衛兵のような役割を負っていた。

そこで、前々回の最後のほうで記した肝衝難波を考えてみる。記紀編さん時に朝廷に抵抗していたとあるが、肝属川河口には、今でいう肝付氏、肝属や肝衝と呼ばれる大きな権力をもった豪族がいた。

これは唐仁古墳群や塚崎古墳群を見ても分かることであり、その当時は、畿内と大隅との交流は盛んに行われていて、お互いに影響を与え合っていたのではないか。

その肝付氏の祖は伴兼行、つまり大伴氏に繋がり、大伴氏が宮廷を警護する皇宮警察や近衛兵のような役割を負っていたというのは、隼人司に通じていく。

そして、その大伴氏の祖は、道臣の命であり、神武天皇の東征の先鋒を務め、神武天皇即位の際には宮門の警衛を務めたということは、神武東征時から肝衝氏、あるいは肝付氏との関りが連綿と続いていた。もっと遡って言うと山幸を守ると誓った隼人の祖、海幸の物語にも繋がっていくのではないか。

肝属川河口で栄華を

誇っていた大隅隼人

それが肝属川河口で栄華を誇っていた大隅隼人ということに結び付かないか。

古墳時代前後から記紀編さん時までの約500年という間で、全国各地、地方にも豪族が群雄割拠し、南九州と畿内との交流も盛んであった時期から、そして日本という国を国内外に示す必要があった朝廷に対し、地方豪族としてその地域を守るために抵抗していいった時代。

片や宮門の警衛を務め、片や抵抗した蛮族とされ、しかも移住していった近習隼人と南九州、大隅半島に残った隼人族とが複雑に絡み合い、それらが混在して古事記や日本書紀に記された。

その中でも隼人族の畿内への大きな移住があったということも、日本の古代の歴史を語る上で大きなエビデンスの一つとなるのではないか。

今度は私たちが物語

として語り継ぐとき

それを神武東征に絡めて論じるのはとても乱暴かもしれないが、隼人族の移住と畿内での隼人族の役割は、相関関係にあり、それを今度は私たちが物語として語り継いでいくべき…とも考えている。

約500年という長い年月だからこそ陰と陽もあるし、それだけ隼人族が畿内との関りを持ち続けてきた証でもあると考えてみると、国見山頂にあった高屋山上陵、そして吾平山上陵があること、そして神武東征の物語が語られ17の史跡が残されているのが理解できるのではないか。

記紀が編纂されて約1300年、合わせ1800年という長い間で、私たちは誤った歴史認識を持って生活してきたのではないかと、最近つくづく思う。

この大隅半島に住む私たちだからこそ、こうしたことをもっと考え、それが地域の中でもっと伝えられ、発信していくことができれば…と思う。

そうした活動をしようとする人たちも増えてきている。(米永)

《続・大隅ひむか物語36》

大隅目線での「隼人移住」を

東北の蝦夷と大きな違い

隼人の移住を調べ、隼人と熊襲の関係を論じていくと、当時の畿内と南九州の関係、その歴史的背景が分かってくるが、阿多隼人や大隅隼人、薩摩隼人、甑隼人、日向隼人など、あるいは球磨や曽於というような南九州各地でそれぞれ権力を持っていた部族や人たちがいて、広域で活躍していた。

さらに歴史的な時間軸を広げていくと、とても複雑になってしまうので、ここでは、畿内への移住していった隼人族、大隅隼人についてを中心に考えていきたいと思う。

当時、大和朝廷は隼人族を治めていくために、硬軟取り混ぜいろんな威圧策、懐柔策をとった。

武力で抑え込み捕虜として連れていかれ、または強制移住させられたり、使者を遣わし、朝貢を要請したり。

あるいは仏教の弘通によって恭順させようとし、八色の姓では、畿内へ移住した大隅直に忌寸姓を与え、隼人司では大嘗祭などの儀式・行事への参加等の職務が与えられている。

朝廷との深い結びつき

これは、東北の蝦夷が朝廷に帰順したあと、力を削ぐため全国各地に移住させられ「俘囚」と呼ばれていたのは大きく異なり、畿内で重要な役割を果たしている。

古代南九州の誤った認識

そうしたことを考えながら、神武東征を考えてみる。

日向を出発したということから、当時の古日向、南九州から出発したという説のほかに、北九州出発を唱える説もある。

それらは仲哀紀には日向が不毛の地であったことや、古墳の築造の時期などからして、後進地域から神武出発というのは不自然であるという理由が挙げられている。

また、東征否定説もあり、それは神武東征が魏志倭人伝の邪馬台国時代の出来事として、近畿や吉備の人々の九州への移動は確認できるが、逆にこの時期に九州の土器が近畿および吉備に移動した例はなく、その時代の九州から近畿への集団移住は可能性が低いという。

それらの考えは、その当時の畿内と南九州との繋がりというものを全く理解していない、古代の南九州の誤った認識に基づいたものなのだろう。

考古学的にも繋いでみる

そこで考古学的にも、大阪府八尾市久宝寺遺跡を考えてみる。2007年に、古墳時代後葉の壺と高杯などが、九州南部の人が営んだとみられる竪穴住居から出土。文献で南九州の隼人が移住したとされる河内の「萱振保」に近く、専門家による「文献の隼人移住を裏付ける資料」として大きな話題となった。

畿内での隼人の存在を示す考古資料は、一九六四年に平城宮跡から出土した古代の「隼人の楯」だけだった。

これら土器が、南九州系とされる住居跡から確認されたことは、物だけでなく人も移動し生活したと考えられ大きな意味を持ち、その痕跡を古墳時代まで、二世紀ほどさかのぼらせる資料と、大きく評価された。

記紀の中の神武東征や天孫降臨などの神話については、神話だからと信じないという人もおられる。

しかしこうして、神話に基づく史跡等が多く残され、古事記、日本書紀が編纂されてから約1300年という長い時が過ぎ、その間に語り継がれ、祀られ、守られてきたものが、私たちの周りに現に存在する。

それらは神話だとしても、その神話足らしめる何か、編纂をした時代のベースになる何かがあって物語として誕生したということを考えてみる。

大隅隼人の物語として

その当時の南九州と畿内との関りを考えてみると、「隼人移住」も大きな出来事だ。それは畿内から見た視点と、宮崎や県内の他の地域からの視点とは、それぞれ違うのだろう。

そしてこの大隅半島目線での「隼人移住」は、大隅宮、大隅神社や大隅隼人舞、隼人司、そして考古学的にも隼人移住を裏付ける土器の発見などからして、大隅隼人の物語として考えてみる。

それが直接、神武東征には結びつかないのかもしれないが、畿内と南九州との深い関りに投影させ、こうして歴史の一コマとして発信していくことで、地域の中で新たな認識が生まれ、さらなる発信に繋がっていくのではないか。

「隼人移住」が、この大隅の地からもあったという歴史をもっと発信していき、加えて神武天皇にまつわる17の史跡等もまだまだ深堀りして発信していくことで、その繋がりが見えてくると思う。

まだまだこれから、ここからの発信を続けていきたい。(米永)

《続・大隅ひむか物語35》

神話と記紀編さんの時代

とをお互い投影してみる

改めて隼人族の実像を

前回、41代持統天皇の即位の儀式に触れたが、倭国の中の群雄割拠した豪族の中の大王(おおきみ)という立場から、天皇という称号は、40代天武天皇の時代から用いられたとされ、内外ともに新しい日本という国を知らしめ、その権威を高めなければならないときの記紀編さんであったからこそ、その神話の部分も、その激動の時代に合わせ創造されていったという説が有力に唱えられている。

仮説というのは、神話の中の東征という言葉というよりも、南九州から畿内への移動を、その2つの地に残された遺跡や史跡などから現実なもの、歴史的なもの、史実として捉えてみて、そこからのさらなる思考を凝らし、神武東征が肝属川河口から始まったということに繋いでみる…ということ。

そこに考古学的な久宝寺遺跡を研究していくと、見えてくるものがあるのか。

それらは仮説というよりも、持統天皇即位時に「高天原廣野姫天皇」として神話の中の天照大神からのその系譜を受け継ぎ、持統天皇が天から与えられたものとして儀式を行って即位した…というように、記紀が編纂された激動の時代の歴史的背景と神話とが重ねられて描写されたように、南九州と畿内とで重なる部分をも、お互い投影されたものがないか考察してみる。

海幸が山幸の守護人

になると誓った

神話で言うと、隼人族のルーツとされる海幸が、自分は山幸の守護人になると誓った…という山幸海幸物語をもとに、その延長というか、神話と現実とが互いに投影されたものとして考えてみる。

隼人司での重要な役割

そこは、これまでの隼人族の説明は、宮中での門番で奇声を発してた…というものもあったりで、そうした説明が先走って実像が見えていない。

しかし、隼人族のルーツ海幸、山幸海幸物語の延長で、隼人が軍事的な勢力を持ちながら畿内に移動した後も「宮門の守護、行幸の先駆や、即位・大嘗祭などに奉仕した」と考えると、それが警蹕(けいひつ)だったと考えるとすんなりくる。

警蹕とは、天皇が公式の席で、着座、起座の際、行幸時に殿舎等の出入りの際、天皇に食膳を供える際などに、周りをいましめ、先払をするため側近者の発する声をいい、古代中国皇帝が外出時に、道行く人を止め、また道を清めさせた風習が日本に移入されたものという。

神事では御扉の開閉時や降神・昇神の際などに神職が発する「オー」という声である。それが律令の中での隼人司の重要な役割だった。

蛮族が行幸の先駆や、即位・大嘗祭などに奉仕するはずがない。そこは山幸の守護人になると誓った海幸が隼人族のルーツだと考えてみると、さらにすんなりくる。

隼人族の大和への

移住と東征と

そして、明治7年まで山幸彦を祀る高屋山上陵が国見山頂にあったことを考えると、隼人族の大和への移住の歴史を神武東征という物語で示したものではないか…という仮説のようなものを、大隅半島の中でしっかり組み立て、それを肝属川河口からの神武東征へ繋いでみる。畿内で伝えられている大隅隼人舞等も重ねて考えながら…。

そこで、何かと疑問が生じてくるのが熊襲征伐、隼人との関係で複雑な議論もされているが、それも記紀編さん時に朝廷に抵抗していた肝衝難波のことをもっと研究し、それらも神話に投影する形で南九州と畿内の関係を考えてみてはどうだろう。 それは次回で…。(米永)

《続・大隅ひむか物語34》

一つの仮説を立ててみる

何か大事なものが

すり抜けている

前回、大隅半島の史跡や遺跡を調べていくうちに、大隅半島と畿内とを結びつけるものが幾つか存在し、それが私の知的好奇心を揺り動かしたことを書いた。それが大隅学を始めるきっかけになっている。

加えて、大隅学を始めた頃から「大隅隼人」という存在が、とても気になっていて、隼人そのものの実像を、いろいろ書いておられる方も結構おられが、そこはいつも書いているように、大隅半島からの視点ではないから、何か大事なものがすり抜けているのではないか、そんな思いをしながらのスタートだった。

一つには、前回書いたように、大阪湾の大隅島、大隅宮、大隅神社や、京田辺市で今でも舞われている大隅隼人舞の存在。

それらを南九州のひむか神話に結び付けてみる、ただ単に机上や理論だけでなく…という思いで迷走しながらのここ10数年。それは神話だったり、それに基づいた史跡であり、文字など含めエビデンスなるものがないのでは…ということも含め、いろいろ言われながらもこのシリーズで神武東征は、山幸海幸の物語も含め、隼人族の地ではないと成り立たない…と伝えてきた。

また大隅神社や大隅隼人舞の存在に加え、京田辺市で発見された墓制が大隅半島から宮崎にかけての地下式横穴墓との共通点があるのでは…などを挙げてきたが、八尾市久宝寺遺跡が、大隅隼人と畿内とを結びつける考古学的な見地からの繋がりとして発信できないか。

記紀についての私論

久宝寺遺跡は隼人の移住を裏付けるものとされていて、神武東征とは違うでしょうということになろうかと思うが、そこで一つの仮説を立ててみることにした。

その内容と久宝寺遺跡の概要はあとで記したいが、その大前提として、神話が記されている記紀についての私論に触れてみたい。少し長くなるかもしれないが…。

それは、古事記、日本書紀と大隅半島を結び付けるものは何?、というよりも南九州の神話であり、隼人や熊襲が登場しているから、その接点をずっと考えてきた。

記紀に対する私見としてはまず、古事記と日本書紀そのものについて。

古事記は712年に完成、33代推古天皇までの物語で、上・中・下巻の3巻、上巻が神代で天地開闢から天孫降臨、中巻が神武天皇から応神天皇までが記されている。

編纂されたのは、内憂外患、倭国から日本という国が生まれるときに、天皇の系譜、それも天皇を頂点とした中央集権国家づくりのために物語として創られたものとされている。

都、そして大宝律令が出来、次は大陸の歴史と同等、肩を並べることが出来るくらいの古い歴史がある、それを示すために、だいぶ無理をして暦を合わせ年代を引き延ばして物語、神話として創られた…というのが、通説ではないが有力説となっているようだ。

日本書紀は720年に完成、41代持統天皇までが記された全30巻。

当時、国内外に天皇の系譜を示し権威を高めるための公的歴史書、正史として40年の年月を経て編纂された。

当時は乙巳の変(645年)、壬申の乱(672年)など内政の混乱期。また朝鮮半島での白村江の戦い(663年)があり、北部九州を中心に築城、防人の派遣、大津宮へ遷都など内外ともに激動の時代だった。

用いられた資料は、古事記の基になった帝紀、旧辞のほか、朝廷の記録や個人の手記、中国の史書、さらに朝鮮半島に関しては、百済記等も用いられ、それら歴史が色濃く投影されているという。

2つの側面持つ日本書紀

2つを合わせ、文明国日本として大陸に恥じないような歴史書、併せて天孫降臨など内外ともに天皇を神に近い存在として、混乱期の人々の拠り所となるよう編さんされたとも言われている。

古事記、日本書紀について、かなりの文献に目を通しながら、神武天皇即位紀元についての疑問。グレゴリオ暦に換算した西暦紀元前660年2月11日に当たると位置付けされる…多くの説明がそうなっている。

神武天皇の存在、そして天孫降臨など、神話そのものとして捉えるとそうなのだろうが、記紀編さん時の時代背景、681年(天武天皇10年)から編纂が始まったとされる日本書紀は、神話そのものと、巻28以降(天武紀・持統紀)は、朝廷の日々の記録に基づく記述も増え、記述の信憑性は高まっていて2つの側面を持っている。

そして、持統天皇の和風諡号は2つあり、「鸕野讚良」(うののさらら)だったのが、日本書紀720年には、その即位時に「高天原廣野姫天皇」(たかまのはらひろのひめのすめらみこと)として記され、それは神話の中の天照大神からのその系譜を受け継ぎ、持統天皇が天から与えられたものとして儀式を行って即位した…とされ、それら儀式の形が現在までも続いている…とも言われている。

現実と神話とが混在し

投影し合う

何を言いたいのかというと、中央集権国家づくりのための天皇の系譜づくりは、当時の動乱の時代を、神話に重ね合わせ反映させ、国内外に示す必要もあり、現実と神話とが混在しながらも、それがそれぞれで投影されているのではないか…という考え。

話が飛躍し過ぎる…と言われるかもしれないが、そうした考えを大隅半島と畿内にも繋いでみることはできないか…ということ。

前置きがすごく長くなってしまった、次はその仮説について…。(米永)

《続・大隅ひむか物語33》

考古資料としても隼人

移住の裏付けになる土器

大隅と畿内を結ぶもの

南九州のひむか神話、大隅半島に現存する古墳や多くの遺物、史跡等をもとに、初代神武天皇が肝属川河口から御発航、東征されたということを記してきた。

写真=大阪湾内の大隅島にある大隅神社

神武天皇の存在も含め、東征に関しても異を唱える方もおられるし、関心の全くない方も多くおられる。

しかし、小伊勢と言われる吾平山上陵の川向いには、奈良時代あるいはもっと前から鵜戸六所大権現があり肝付氏や島津氏、地域の人たちが篤く祀っていた。国見山頂にあった高屋山上陵も、昔は今のトンネルはもちろん、川沿いの県道はなく苦労して山越えし、国見からの眺望を眺めながらお参りしていた。

また古代から肝属川河口周辺は栄え、その証として河口両岸に県内最大の古墳群と、県内最古の古墳群の中には本土最南にある前方後円墳もあり、古墳時代には象嵌装大刀や国内最古級の青銅鈴。弥生時代も鉄滓、鍛冶炉の炉底形状を示す椀型鍛冶滓が発見されるなど、それ以前からの大隅半島の繁栄をも物語っている。

古事記、日本書紀が編纂される以前には、南九州でも東側、大隅半島と宮崎にかけては、大きな力を持ってこの地を治める豪族、権力者が存在していた。

その歴史の中では、倭国から日本国へと移っていく過程で、律令、都、歴史書という国の礎になる大切なものが創られていくとき、神話によって出雲の国譲りという形でない、熊襲征伐が物語られ、大和から見ると蛮族とみなされてきたので、神武東征を信じない人が多いのは致し方ないと思う。

ただ、私がこのことにこだわってきたのは、大隅と畿内を結ぶものが幾つも存在していること。まずは畿内隼人や律令制における隼人司の存在。 そして大阪湾岸には大隅宮がある。応神天皇22年(291)春3月、帝、難波の地にみゆきしたまい、この大隅島に離宮を営んで宮居せられ、これを大隅宮と称した…とされている。

大隅隼人が宮廷で

演じた古代芸能

そして大隅神社。応神天皇崩御の後、里人、帝の御徳を慕い、宮址に神祠を建てて、帝を奉祀したのが同社の起源であるといわれている。

さらに京田辺市で今でも舞われている大隅隼人舞。月読神社・天津神社の宵宮に奉納される舞は、約1300年前に大隅隼人が朝廷に仕え、宮廷で演じたとされる古代芸能を復活させたもので、皇室にゆかりのある宮中の儀式用の風俗歌舞で、岩戸神楽とともに日本民俗芸能の源流といわれている。

畿内でのこれらの存在を知り、蛮族の言われた南九州の種族ではあるが、現存する県内最大、最古で本土最南の前方後円墳を中心に、神武天皇御発航伝説地に繋がるような史跡や遺跡を結び付けていくと、何か見えてくるものがあるのではないか…と調べてみた。

それが17もあり、最近では鵜戸六所大権現の鳥居の話や、このほか漏れていた軍神社などを加えるとまだ出てきそうで、畿内との関係も見えてきている。

これまで様々な書籍や論文など読んできて、鹿児島の人でさえ、隼人族の天武朝初見説を唱える方もおられる。

しかし、第40代天武天皇での隼人の前に、第21代雄略天皇の崩御の際に、「雄略天皇の近習である隼人が、昼夜陵のそばで大声をあげて泣き続け、食物を与えても食べず、哀号しながら7日目に死に、役人は陵の北側に墓を作り、礼をもって葬った」とあるように、近習隼人の存在があり、これが遡って、高屋山上陵の海幸山幸の物語、彦火火出見尊(山幸彦)にお仕えすると誓った隼人の先祖と言われる海幸彦との関係にも繋がっていくのだろう。

隼人の盾よりも3世紀前

そして、いろいろ調べていく中で、大阪府八尾市の久宝寺遺跡から、2007年の調査で南九州独自の成川式土器、古墳時代中期とされる壺や高坏が出土。これが隼人移住の裏付けになるという、それもこれまで隼人の盾よりも3世紀前の考古資料としても貴重なもの…とされている。

やはり、南九州と畿内は古代で繋がっていた。それも隼人を介して。これに大隅隼人舞とかを合わせ考える、さらに研究していけばもっと面白くなるのだろう。

次は、その隼人移住裏付けの出土品について触れてみたいと思う。(米永)

《続・大隅ひむか物語32》

改めて神武天皇に

まつわる17の史跡等

南九州のひむか神話

を大隅目線で

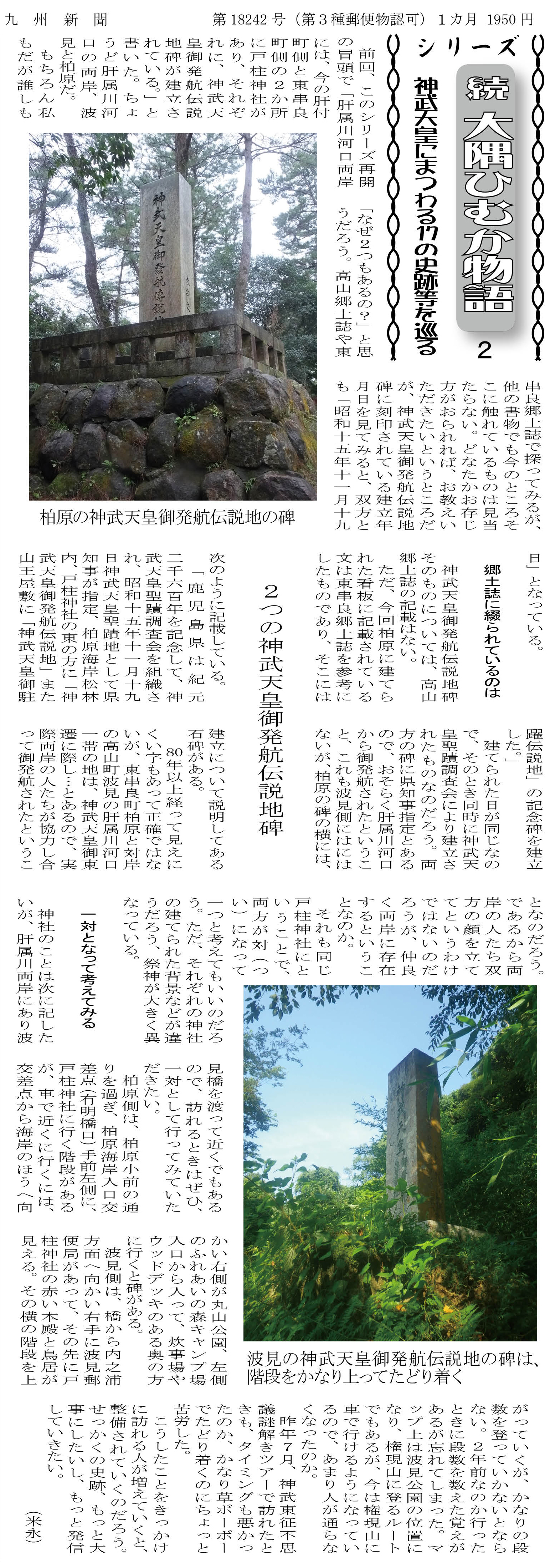

肝属川河口両岸にある2つの神武天皇御発航伝説地碑を皮切りに、神武天皇にまつわる17の史跡等を紹介してきた。

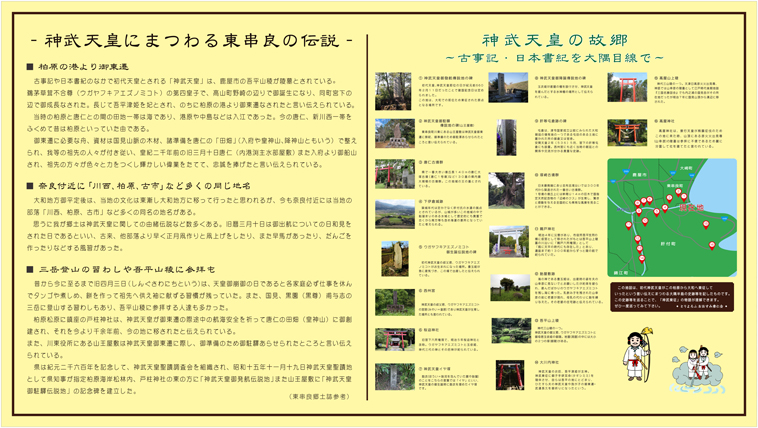

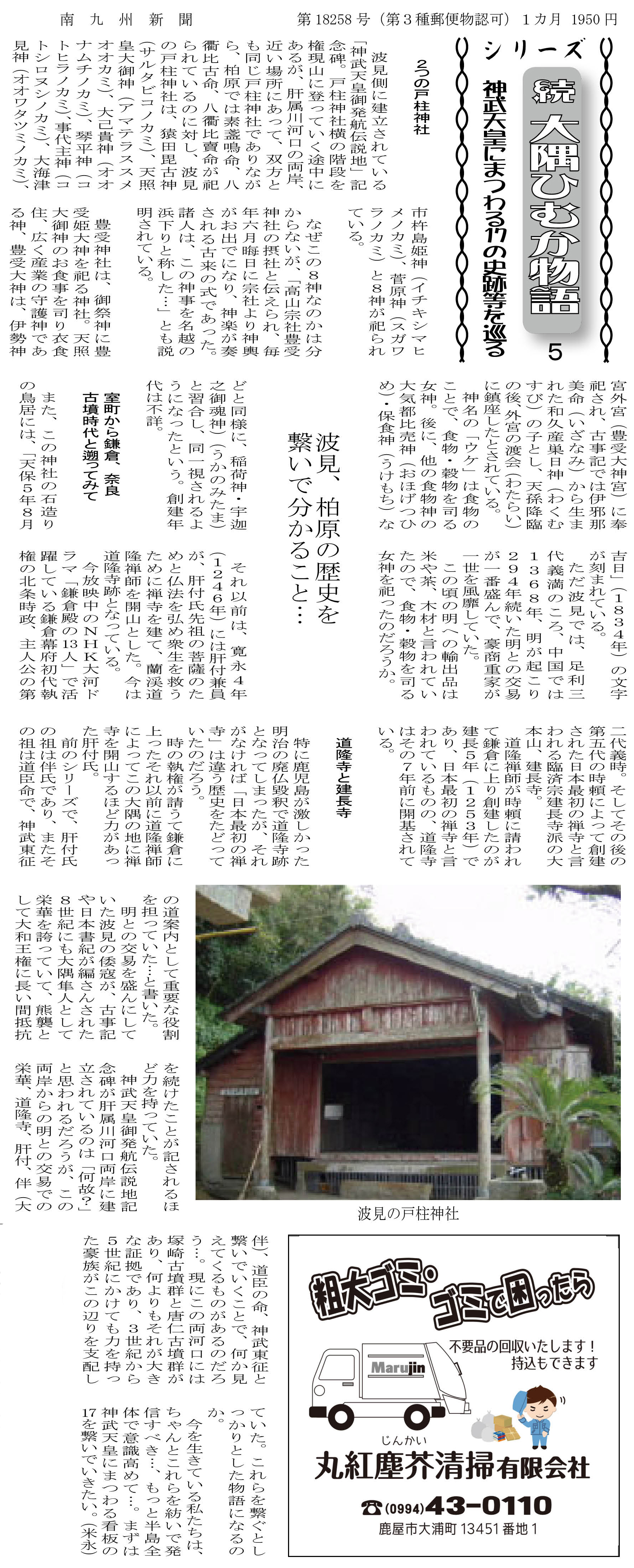

柏原側の同碑の横に、東串良町郷土誌を参考に「神武天皇にまつわる東串良の伝説」の説明文と、その17の史跡等をマップにして写真と説明書きを添えた看板が立てられている。

写真=神武天皇御発航伝説地碑横看板の中のMAP

また、神武東征不思議謎解きツアーとして、全部ではないが、主な史跡をめぐってみた。南九州のひむか神話を大隅に住む私たちの目線で考えてみる…というところからスタート。

古墳時代前後から飛鳥、奈良時代にかけての大隅半島の姿が少しずつ分かってきて、古事記、日本書紀に描かれた南九州の神話については、この大隅の地からも十分発信できる内容を持っていると思いながらこのシリーズを積み重ねてきた。

マップを見ていただければ分かるが、これらの多くは肝属川とその支流沿いにあり、唐仁古墳群や塚崎古墳群があり、県内ではこの大隅半島に古墳が集中しているように、古墳時代のこの地は大きく栄え、倭国のなか、あるいは大和王権、大和朝廷など畿内との交流も盛んだった。

神話の中でも、国譲りの出雲神話の底辺にあるものは、当時大陸や朝鮮半島からリマン海流と対馬海流に乗ってちょうど出雲の地に漂着するような形で、独自の文化を形成していた。その当時、今の宍道湖から出雲大社のある場所は、穏やかな内海となっていて海運の要所、良港により大きく栄えていたという。

一方で南九州のひむか神話でも、南方からの黒潮に乗った文化が、また違った独自のものを形成、それがベースにある。 大陸との関りも含め倭国から日本国に変わっていく歴史の狭間、大和王権により日本という国が一つになっていく中で、この出雲と南九州との歴史がその時代背景の中、それぞれの神話となっていったものと理解している。

なぜ神武天皇御発航伝説?

当時の肝属川河口も、今の柏原海岸が砂州のようになっていて、ちょうど唐仁古墳の辺りにも砂丘が形成されている。その間は内海のようになり、周辺が水運の要所になっていたと考えられ、そこには水城である下伊倉城跡もあって、古代から栄えていた地だったのだろう。

そして肝属川支流の串良川沿いには岡崎古墳があり、今、調査が進められ唐仁古墳との関りも解明されようとし、志布志湾沿いには北へ横瀬古墳や神領古墳群、飯盛山古墳等も存在、周辺の多くの史跡や遺跡等とこれら古墳群との関りや繋がりがもっと分かってくると、なぜ、肝属川河口に対になって神武天皇御発航伝説地碑が立てられているのかが理解されてくると思う。

前回のシリーズと今回の続編、重複する部分もあったが、改めて南九州の古代を考えてみる。今、例えば、邪馬台国が九州にあったのか畿内にあったのかの論争がある。古墳や遺跡等の年代を考えると、北九州か畿内かということなのだろうが、古代については南九州の神話があるのに、いろんな書物を読んでみても、南九州は蚊帳の外で置き去りにされているような気がしてならない。

この肝属川河口には、県で一番大きい墳丘長140mの唐仁大塚古墳(唐仁1号墳)など130基の県内最大規模、この地域の王の墓とされている唐仁古墳群。

日本最南端にあり志布志湾沿いでは300年代から築造された一番古く、1号墳の墳丘上には幹周り14mの巨木で国指定天然記念物の「塚崎のクス」が生育し、全国的にも稀有な風景を見ることができる塚崎古墳群がある。

現実に存在するこれら古墳群とこれら17の史跡等。神話の中のことだと言われるかもしれないが、史跡等の年代や場所を注意深く探ってみると、そこには接点が見え隠れする。

地元の人たちが興味を持って…

大隅半島のその時代の王、黒潮に乗って独自の文化を持ちながら、畿内の影響も大きく受けつつ、あるいは、畿内に影響を与えながら日本という国が形作られていった。その過程での大きな役割を持っていた地域でもあり、それが神武東征の神話となっていった。その史跡等がこんなにも存在する。

それをこの地域の中でもっと大切にしていく。神武東征不思議謎解きツアーというか、この看板のマップ等を参考に、地元の人たちが興味を持って訪れて欲しいと思う。

まずは、神武天皇御発航伝説地碑を訪れてその歴史を知り、マップを参考に一つでも多く出かけてもらいたい…と願っている。(米永)

《続・大隅ひむか物語31》

大隅半島の水運の要所

径2㌔もあった

肝属川沿いの水城

肝属川河口からその本流と支流姶良川の間に点在する多くの史跡。前回は肝等屯倉(みやけ)跡を紹介した。古墳時代含め、ヤマト王権の拠点的な支配として全国の国造領域内部にも拡大したもの…とされている。

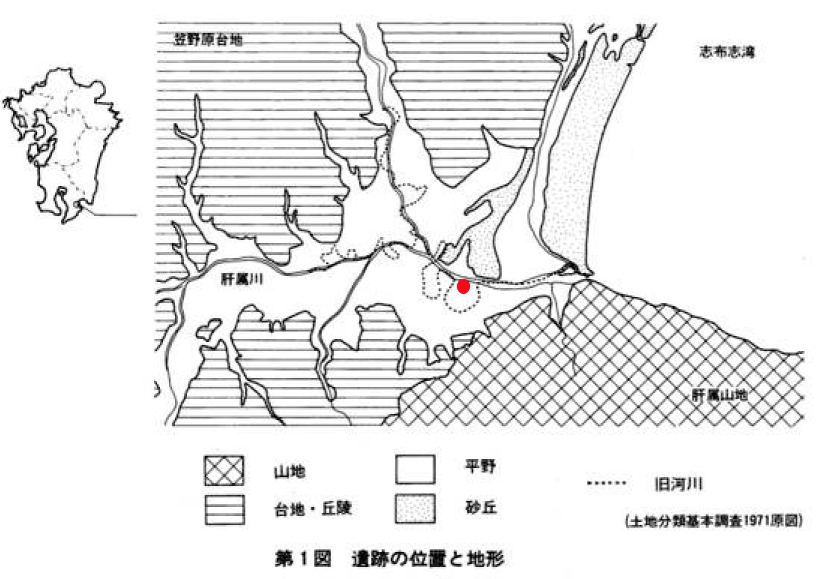

今回は、肝等屯倉跡から5~6キロほど下流、肝属川を挟んで存在する唐仁古墳と塚崎古墳の間にある水城(平城)である下伊倉城跡とその周辺を含めた下伊倉遺跡。

写真=下伊倉城があった場所は旧河川が大きく蛇行

古墳時代のその地域の権力者の象徴、県内最大の前方後円墳があり、その上流には、大和王権との関りを示す肝等屯倉があったとされていて、この下伊倉遺跡は、肝属川河口より約3・4kmの距離に所在。今もなお町界の旧河川跡

遺跡付近は肝属川による自然堤防であり、蛇行していた河川跡は、現在もなお町界となり往時がしのばれ、下伊倉付近も大きく蛇行していた旧河川に囲まれた部分となっている。

遺跡調査は、昭和62、63年度に実施された。調査地は下伊倉城跡の城内部分。径約2㌔の楕円形状で約6万平方mの面積を持つという広大な平城で、城跡に関する遺構である濠跡や土塁の基礎、柱穴等が確認された。

堤防沿いには城跡についての看板があり、以前も紹介しているが、「旧肝属川を最外濠としその中に内外二重の濠と北側に更に濠を設け、総体的に三重の濠」とあるので、広さもだが大きく蛇行した自然の地形を活かした堅固な水城となっている。

このほか、古墳時代に属する溝状遺構、弥生時代中期の遺物包含層が確認されている。今回調査された塚は、東串良町教育委員会によって暦仁古墳群139号墳指定外7号墳の標柱が立てられており、中世の水城だけでなく、弥生時代、そして大型古墳に挟まれた地として古代から繁栄していた地域だと思われる。

古墳群139号等と

古墳時代の溝状遺構も

前回のシリーズと重複するが、高山に本城を築いて移ってからも、支族の野崎氏が守り肝付水軍の根拠地となっていた…と説明してあるように、水軍の根拠地としては、古墳時代に属する溝状遺構が新たに確認されたことと、前回の肝等屯倉とを考えあわせ、大和王権との関りを改めて考えてみる材料として、とても貴重な遺跡と言える。

当時の肝属川地図を見てみると、串良川と肝属川本流と合流する地点から下流の旧河川は大きく蛇行、北側は砂丘となっており、私たちが接している今の地形とは大きく異なっていて、水運を考える場合、地の利のあった場所だったのだろう。

そうしたことも考え合わせ古墳時代から飛鳥、奈良時代の大隅半島の姿をさらに知っていくことにより、神代三山稜や神武東征に関わる大きなヒントになっていく。

このシリーズでの吾平山上陵の陵の川向に鵜戸六所大権現があって古代から地域で大事に祀られてきたことや、これまで紹介してきた他の史跡や遺跡等とも重ね合わせると、この水城があった下伊倉の地は、大隅半島の水運の要所として、ひむか神話にも繋がっていくと思う。(米永)

《続・大隅ひむか物語30》

肝等屯倉にもっと注目を

当時の王権との交流

が分かる貴重な史跡

肝属川河口の神武天皇御発航伝説地から支流姶良川の間に点在する多くの史跡。その中でも、宮下の神武天皇御降誕傳說地近くにある肝等屯倉(みやけ)跡の碑。

屯倉は、律令国家成立以前にみられた大和朝廷の領有地の一つである屯田のある土地に置かれた所の御倉又は官舎であり、安閑天皇二年(536)五月、宮下の肝等屯倉にも設置。西州宮にも近く当時の王権、朝廷との関係や交流が分かる貴重な史跡として紹介してある。

写真=肝付町宮下にある肝等屯倉跡碑

ただ、この屯倉は、早く5世紀の畿内に発達したといわれるが、九州を中心に全国的に拡大されたのは6世紀であり、日本書紀等の記述から、時代とともにその役割や大和王権との関りも変わってきている。

主に畿内で、ヤマト王権の開発により成立した屯田を中核とする屯倉が前期。後期屯倉は、王権直轄地としての畿内の屯田の原理が全国に拡大され、全国の国造領域内部にもヤマト王権の拠点的な支配が拡大したもの…とされている。

その中でも、主に王家や王家の子女を養うための屯倉と、例えば九州では、527年(継体天皇21年)の磐井(いわい)の乱、朝鮮半島南部へ出兵しようとした大和朝廷軍の進軍を筑紫君磐井がはばみ、翌528年11月、物部麁鹿火によって鎮圧された反乱だが、磐井の乱後、初めて九州に大和王権の直接支配としての性格をもつ屯倉が設定され、筑紫勢力は中央王権の一地方(国造)として秩序づけられた…など説明されている。

この辺りから、大和王権の勢力を浸透させていく機能を果たしていく性格が強くなったという。

屯倉についてのいろんな文献に目を通してみても、この磐井の乱の延長としての北九州での屯倉の造営が続いていた…、この肝等屯倉も豊国(福岡東部から大分にかけて)にあったとされている内容が多い。

古墳時代の出土物

から分かること

なので、この大隅半島では肝等屯倉があまり注目されていないようだが、この古墳時代後期を中心に大隅半島で何があったのか。

例えば、肝属川支流、吾平山稜近くの中尾遺跡から古墳時代の象嵌装大刀、肝属川流域沿いの祓川地下式横穴墓群からは短甲・衝角付冑、串良町の岡崎15号墳からは花崗岩製の石棺、鉄製品や勾玉・管玉など、串良町細山田の立小野堀遺跡で国内最古級の形状で10個の青銅鈴などが発見され、それぞれが畿内や大和王権、朝鮮半島等との関りを示唆する出土品が多く出ている。

私がこの大隅学を始めようと思ったのは、様々な文献に目を通してみて、畿内や北九州の古代の大きく注目されているのに、南九州は蚊帳の外にあるような気がしたからだ。

この屯倉一つにおいても、もっと注目されていいと感じている。

安閑天皇時に多禰屯倉

や桑原屯倉も設置

古墳時代の大隅半島と、畿内や大和王権との関りについてはもっと研究されるべきだし、この肝等屯倉が南九州で…と考える一つの要因は、同じ安閑天皇時代に多禰屯倉や桑原屯倉が設置されている。

この時に今の種子屋久や霧島辺りにも屯倉が設置されたということだと思う。それを南九州、鹿児島に来たことのない人たちが、北九州の延長でその周辺に設置されたと言っているだけではないか…?

そういう意味でもこの肝等屯倉は、次に説明していく下伊倉遺跡同様、肝属川沿いにある史跡として、とても重要な意味を持っていると思う。

これらが古墳時代から飛鳥、奈良時代の大隅半島の歴史の中でどういう位置づけを持っていたのか。周辺の古墳群とはどこかで結びついているはずだし、ひいては神武天皇まつわる多くの史跡、遺物等との絡みや接点をどこか、何かで見出せるはずだ…そう確信している。(米永)

《続・大隅ひむか物語29》

元気な方には、神武東征

謎解きツアー河川敷編を

大隅半島全体の

古代の歴史を俯瞰

大隅半島の古代の歴史に興味を持つようになったのは、もちろん吾平山上陵の存在があり、明治7年まで高屋山上陵が国見山頂近くにあったという歴史を知ったこと。

加えて、神武天皇御降誕伝説地や神武東征御発航伝説地の碑があって、そこから古事記や日本書紀を読み込んで、出雲神話とともに日向(ひむか)神話があるのに、ひむか神話は南九州の神話というのは分かっていながら、どこか焦点がぼけているのは何故?

出雲神話では、神話と現在の出雲とでしっかりと地域に溶け込んでいるようにに見えるのに、南九州のひむか神話は、神話としては存在するけれど、その形がちゃんと世の中から認知されていないのではないか…。

特にこの大隅半島にも神話にまつわる遺物、遺跡、史跡がかなりあるのに、地元であまり話題にならないのは何故なんだろうと思いつつ、10数年が過ぎた。

写真=「神武天皇御降誕傳說地」碑

この間、そうした思いを持つ仲間で高屋山上陵の鳥居の建て替えをしたり、ひむか神話の中でも、吾平山上陵にも繋がる神武東征という物語がありながら、それが他人事のようになっているのを、その史跡等をまとめてみたら13ケ所もあった。それらをまとめたものを看板にし、神武東征御発航伝説地の碑の近くに建てた。

それをもっと大隅半島全体の古代の歴史を俯瞰するような形で文章としてまとめられないか…という試みを続けている。

肝属川とその支流

姶良川周辺をもっと楽しもう

国見山頂近くにあった山幸彦の高屋山上陵、その子鸕鶿草葺不合尊の吾平山上陵の神代二代に続いて、神武天皇と三代に渉る物語、史跡等を中心にした大隅ひむか神話。

自転車で鹿屋市街地を流れる肝属川の河川敷を河口に向かうと、高山の宮下左岸に「神武天皇御降誕傳說地」碑が建立されている。以前は河川敷の中にあったが堤防が出来たので、その外に移設されたという。自転車で走っているとその姿は見えないが、車では宮當小学校周辺に神武天皇にまつわる史跡等があるので、ぜひ周辺を散策してもらいたい。

この前までは宮當地区公民館の敷地内にその史跡マップの看板があったが、今は無くなっている。

写真=神武天皇ご生誕で胞衣を埋めたイヤ塚

桜迫神社や西洲宮も

話を戻し、その碑の近くには、「イヤ塚」がある。胞衣(ほうい)、子袋のことをイヤといい、神武天皇がご生誕されたときにそのイヤを埋めた所ということで、イヤ塚と名前がついている。

そこから県道554号線を挟んで、宮當小学校の西側に鸕鶿草葺不合尊が祀られている桜迫神社があって、その隣に神武天皇の生育の地と伝えられる西洲(にしのくに)宮跡があり、鸕鶿草葺不合尊と神武天皇がここで育ったという伝説がある。

また河川敷の話に戻るが、鹿屋方面からだとイヤ塚の辺りから1キロほど手前、南に向いて支流姶良川があって、そこをずっと走っていくと吾平山上陵に行き着く。

神武天皇にまつわる13の史跡等のほとんどは、肝属川河口の神武天皇御発航伝説地からこの支流姶良川の間に点在している。 また大和朝廷の領有地の一つである屯田のある土地におかれた所の御倉又は官舎である肝等屯倉跡も肝属川沿いにあって、当時の移動は船が大きな役割を果たしていたわけで、今は井堰等があって船で行き来は出来ないが、河川敷を自転車で走ると、当時の人たちが往来をしている様がイメージとして浮かび上がってくる。

大隅半島にある古墳群の多くも、海や川沿いに建てられていて、古墳時代以前から飛鳥、奈良時代のこの大隅半島は、高屋山上陵、高屋神社を加え、船という移動手段からして内之浦湾、志布志湾と肝属川周辺が大きく栄えていた。

これは肝属川沿いにあった水城、下伊倉城跡も含めると、中世に至るまで歴史と地理が双方ともに結びついてくる。

元気な方には、神武東征不思議謎解きツアー河川敷編を自転車で案内したい、とも思っているのだが…(米永)

写真=神武天皇の生育の地と伝えられる西洲宮跡碑

《続・大隅ひむか物語28》

次々と発見、遺物や遺構

国内最大級の管玉など…

南九州独自の特徴…

吾平町では今、鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築事業に伴い発掘調査が行われ、立塚遺跡では、縄文時代晩期から弥生時代前期(約3000~2500年前)の遺物が多く見つかり、また,奈良時代から平安時代(約1100年前)の畑跡や建物の柱跡などの遺構も見つかっている。

特に、縄文時代の精神文化を受け継いだ南九州独自の特徴がみられる弥生時代早期(約2800年前)の墓(土坑墓)とみられる楕円状(環状)に配置された複数の穴が見つかって話題になった。

古墳時代(約1700~1400年前)の土器がわずかに出土。近くの久保田牧遺跡や廣牧遺跡では,弥生時代中期や古墳時代,中世(ちゅうせい:鎌倉時代~室町時代)の遺構や遺物が見つかっていることから,本来は立塚遺跡にも弥生時代中期や中世の地層が形成されていたと考えられるという。

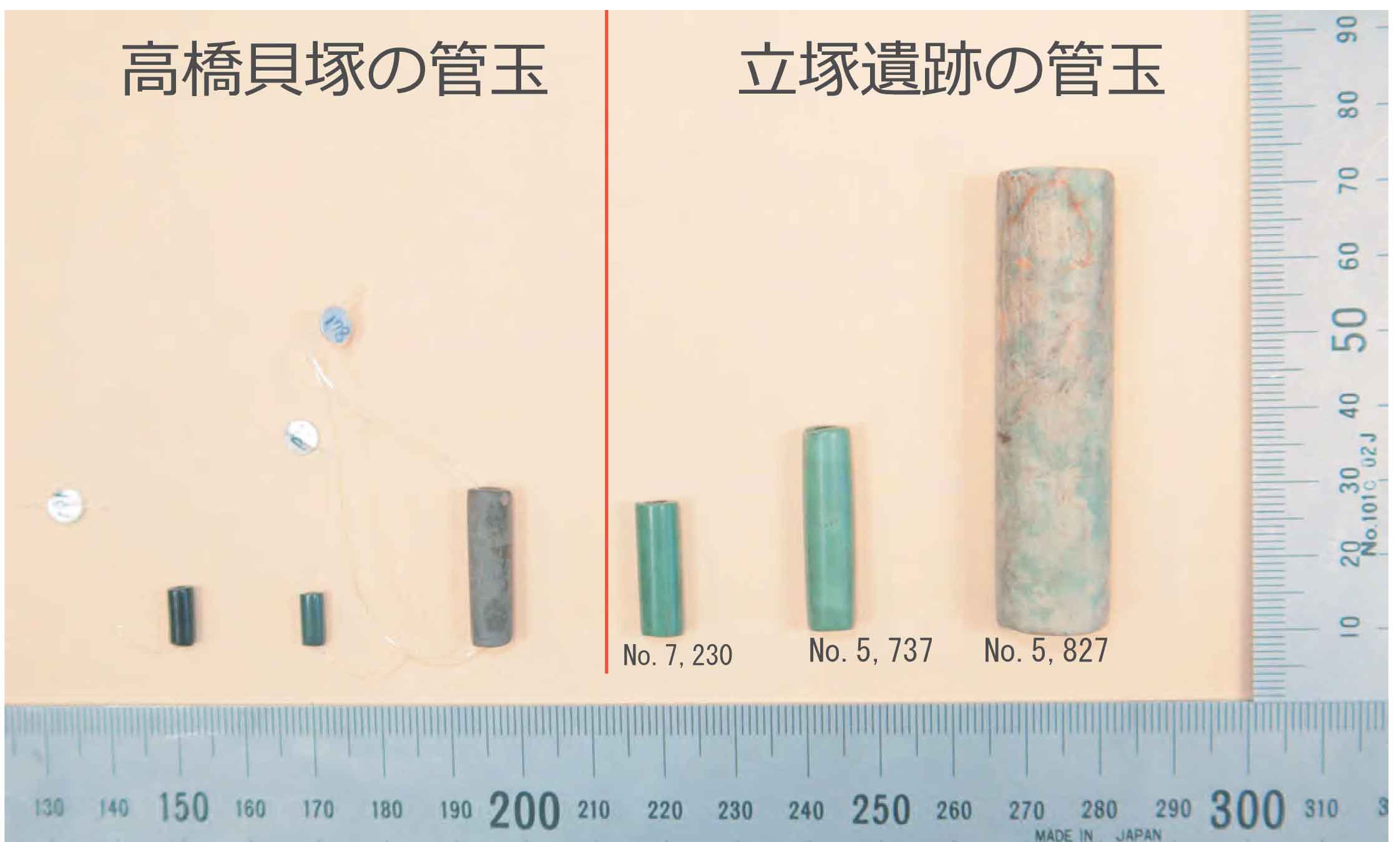

また、3点の管玉(くだたま)も出土。いずれも縄文時代晩期から弥生時代前期の土器が出土する層から出土している。この管玉で,特筆されるのがその大きさで、最も大きいものは,長さが約6cm,太さが約1・5cmもあり、弥生時代の標準的な大きさの管玉(高橋貝塚:南さつま市)などと比べてみると、ずば抜けて大きい、国内最大級…とされている。

約3000年前から

大事にされてきた土地

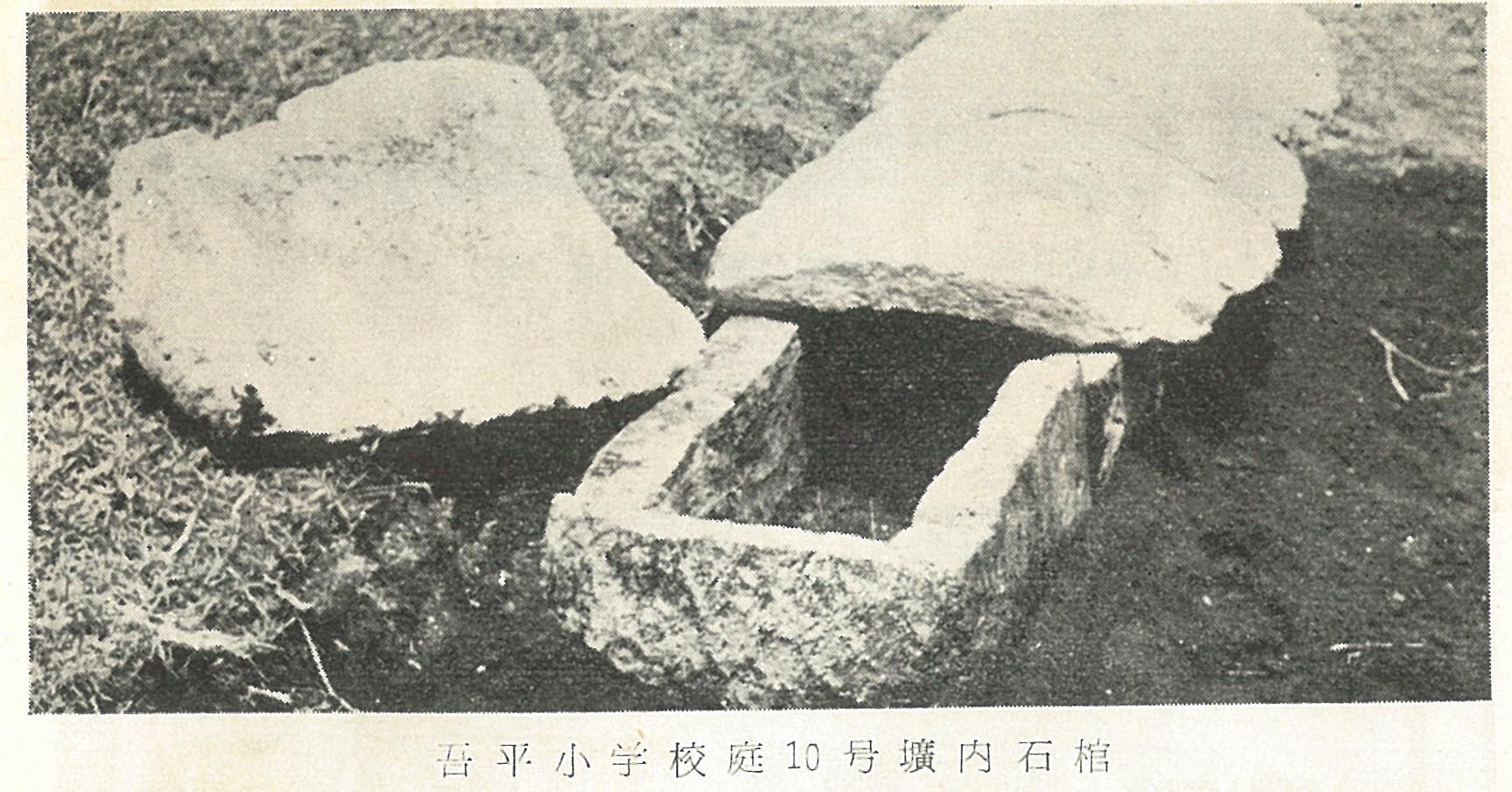

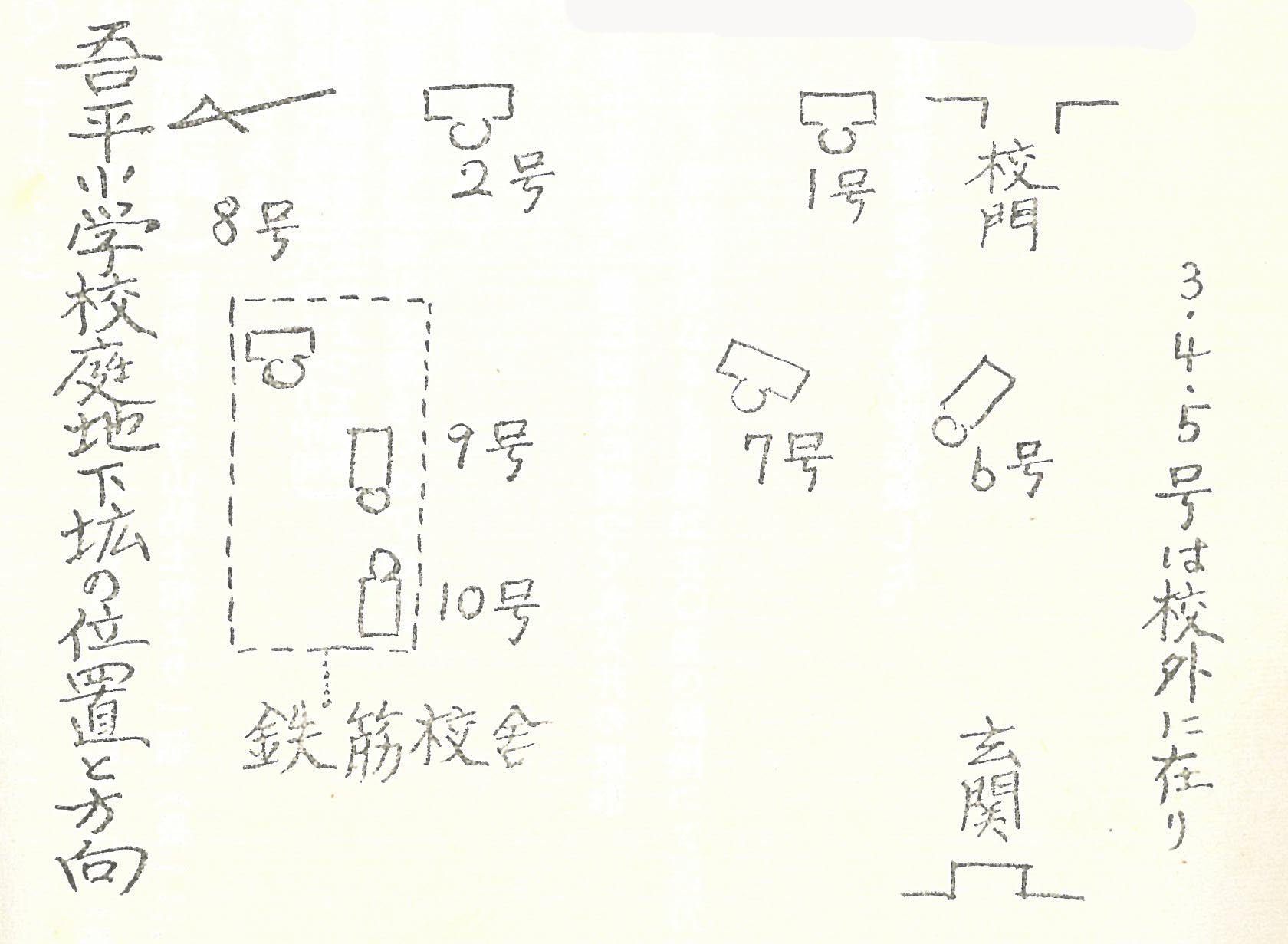

そしてこれまで書いてきた吾平小学校庭にあった数々の地下式横穴墓、中尾遺跡の地下式横穴墓から発見された象嵌装太刀等を考えてみると、この地域は縄文から弥生、古墳、奈良・平安、鎌倉・室町と、3000年前からずっと大事にされてきた土地、地域だったということが分かる。

それも、鵜戸六所大権現などの記述を見てみると肝付氏や島津氏も篤く祀っていたとされ、今、吾平山上陵が神代三山陵の一つとして、令和の新天皇即位の儀礼、奉幣の儀が行われるなど、現実に出土してきた遺物や史跡などと、南九州のひむか神話とを結び付けるような研究がもっと地域の中でなされてもいいのかとも思う。

どこかにその接点があるはずであり、象嵌装太刀等や国内最大級の管玉など、その歴史的背景が紐解かれていけば、糸口のようなものが見えてくるのだろう。

吾平の地には、神話に基づく飴屋敷跡や神武天皇の后、吾平津姫を祀る大川内神社もある。

飴屋敷跡については、海の神である豊玉姫は、出産時の姿を夫の山幸彦に見ないでとお願いしたが、約束を破られ、産んだばかりの鸕鶿草葺不合尊を残し海に帰った。乳飲み子を残された山幸彦の前に老婆が現れ、母乳の代わりに飴を練り与えた。その老婆の住宅跡と伝えられている。

大川内神社については、神武天皇のお后、吾平津姫が主神。神武東征に御子手研耳命(タギシミミ)を随伴させ、みずからは吾平の地にとどまり、ひたすら夫の神武天皇やわが子の御東遷・武運長久を御祈りになったという。

吾平山上陵から神野に

かけ特別な、神聖な場所

神野にある大川内神社は、中岳の麓にあり、聖蹟図志では、「中之嶽の嶺上にある蔵王権現」とあって、鵜戸大明神(鵜戸六所大権現)の一の鳥居が、神野に向かう途中の荷掛にあったとされているので、吾平山上陵の辺りから神野にかけては、古事記や日本書紀が書かれた時代、あるいはそれ以前から何か特別な神秘的、神聖な場所だった…、全くの私見と言われるだろうが、こうして調べていくと、そんなイメージが私の中で膨らんでいる。

ここまで山幸彦の高屋山上陵、鸕鶿草葺不合尊の吾平山上陵ときて、次は、肝付町宮下にある初代神武天皇の御生誕時にその胞衣を埋めたイヤ塚。神代聖蹟西洲宮(にしのくにのみや)跡、桜迫神社などに話を移していきたい。神代から初代天皇、3代にわたる大隅半島の神話がこの地域でも物語として後世に伝えられていくように…(米永)

写真=弥生時代早期の土坑墓とみられる楕円状の複数の穴

《続・大隅ひむか物語27》

吾平小校庭からの

石棺と直刀再認識を…

数々の地下式古墳…

前回、吾平地区では「町内至るところに発見される原始文化・古代文化の遺跡・遺物の豊富さ」、「吾平小学校庭にある数々の地下式古墳や立元原一帯の遺物包含層」という記述が吾平町誌にある…と書いた。

今、住んでいる私たちにとって、役場支所や吾平中心商店街からして、太古からその周辺が中心と思いがちだが、鵜戸六所大権現の一ノ鳥居の位置において、「荷掛原」が「鵜戸権現の鳥居を建てる地」とあったり、「立元原一帯の遺物包含層」や、今も発掘が続いている名主原遺跡周辺の遺物からして、古墳時代、それ以前は地政学的に今とは違った営みがあったのだろうかと思う

そういうことを考えながら、「吾平小学校庭にある数々の地下式古墳」にちょっと触れてみたい。

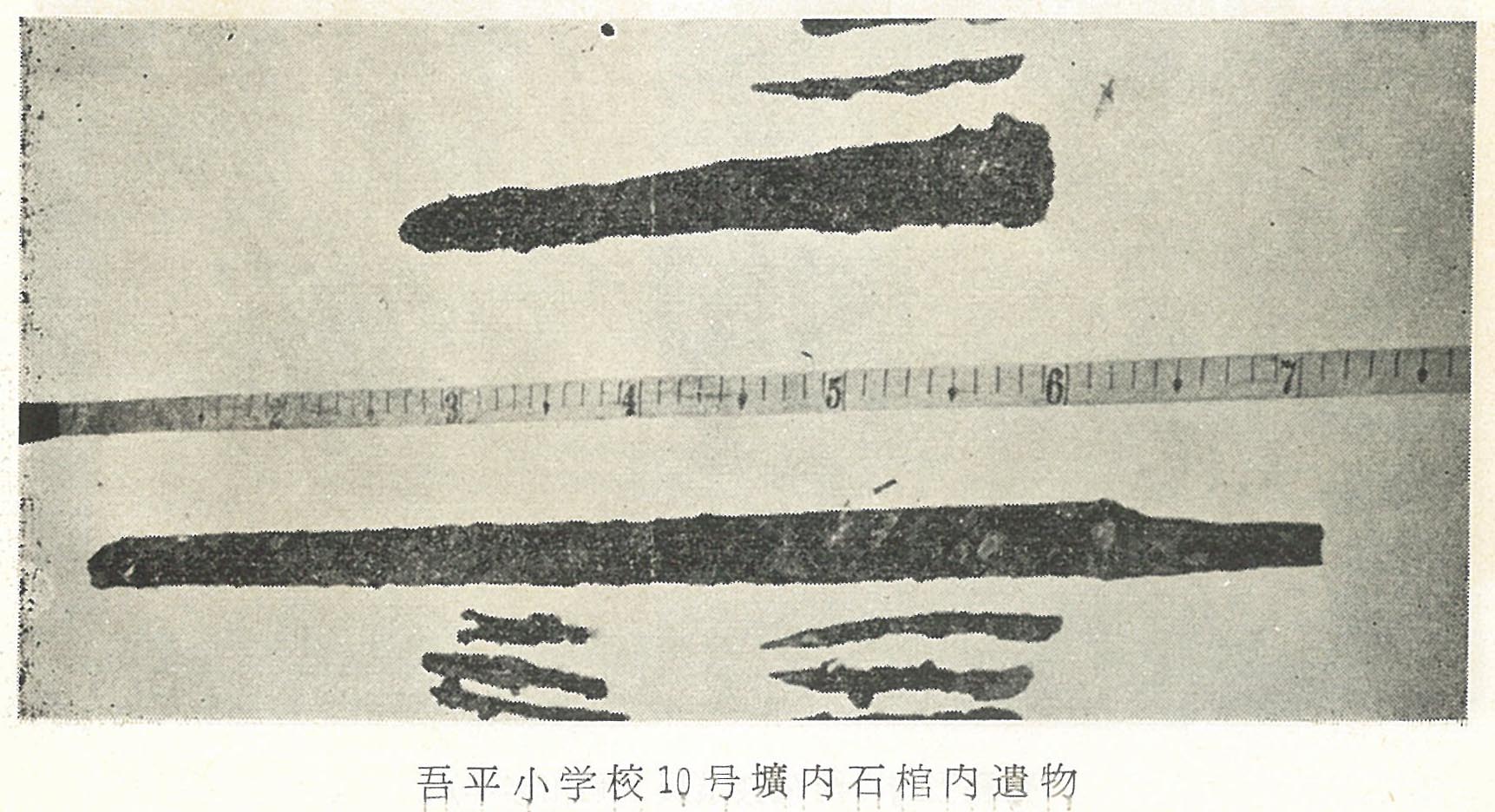

吾平町誌では、「吾平町の古墳」の節に、「地下式土壙」の項があり、次のように記されている

破壊され失われた

多くの土壙や遺物

「この形式の古墳は、地上に何らの施設もない為に、土中に偶然発見されるが、これが古墳である事すらも知られずに、破壊され、遺物も失われる場合が多い。

又この形式の古墳を以前は地下式古墳と呼ばれていたが、昭和二四年頃京大学教授駒井和愛博士一行が来町されて発掘調査された時、駒井博士は正しくは、地下壙槨墳と呼ぶ方がよかろうと、そしてこの古墳形式は大隅中部から日向に互って多数に存在する特殊な形式で他の地方では稀に見られるものであるといわれた。

本町に於ては明治年間に招魂碑建設の時、又吾平小学校敷地開きの際いくつか発見されたが、当時の人々は、肝付・島津の戦争の戦死墓だろうなどといっていた。副葬品の刀剣出土などでこのように推定したのは無理のない事と思う。又羨道や玄室を見ては城の抜け穴ではあるまいかと考えたようである。」

前回記した「象嵌装太刀」も、平成になってからでなく明治年間に発見されていたら、肝付・島津の戦争の戦死墓と思われていたかもしれない、そういうことを思うと、今、地下式横穴墓からどんどん新たな遺物が出てきて、それが大隅半島の新たな歴史認識となっており、「破壊され、遺物も失われる」ということにならなくて良かった、と感じている。

地域の中で研究の

機運高まって…

逆に考えると、破壊され失われた遺物がどれだけあったのだろうかと思うと残念だ。 ただ、この象嵌装太刀が、その説明にあるように「朝鮮半島からの渡来品か大和地方で製作されたものが大和王権との交流により贈られ、あるいは与えられたもの」、特に後者だとすると、この古墳時代においてのこの吾平地区、大隅半島が当時の倭国の中で、どういう位置にいたのか。

そして改めて吾平山上陵を考えるときに、この象嵌装太刀や、吾平小校庭で見つかった第10号壙の副葬品、直刀や鉾、鉄鏃などを再度調べ直していくと、新たな認識を伴う発見もあるのだろうと思う。

地域の中で、そうした機運が高まっていけばいいと思う。

石棺、直刀等の写真や土壙位置図は、吾平町誌から。(米永)

《続・大隅ひむか物語26》

吾平山上陵近くに

象嵌装大刀

吾平町誌を読み込んでいくと、

「当吾平山陵の儀は御庭前へ滝有、之滝の下流双方へ分れ中に寄洲有…」

「当吾平山陵は古代より左側に滝あり、山陵墳口に接して地形三尺位の高低あり水面より墳口は六間位の余地あるも年年降雨の際滝満水の為御陵内に入水するを免れず…」、

などの記述がある。

この当時の人々は、凛とした参道を歩き、周りの木々、広葉杉などを見ながら、陵の近くの滝を観ながら参拝をしていたのだろう。

ただ、これら記述や、明治4年に大水害があり鵜戸神社が大破し流されたように、水害がたびたび起こり、陵内にも入水したりしていたようだ。

また、上古は神廟ありて天台の別当寺なと有りける…、山伏が陵守…などの記述もあったりで、いろんな歴史を経ての山陵だったのだろう。

そして、「吾平の郷(さと)では神話が生き、伝説が動いている。吾平の里人は揺籠(ゆりかご)の中より、肇国の神話を聞かされて育つ。創国の神話にまつわる飴屋敷その他も多いが、われらが特に注目してよいのは、町内至るところに発見される原始文化・古代文化の遺跡・遺物の豊富さであるろう。

吾平小学校庭にある数々の地下式古墳や立元原一帯の遺物包含層などその代表的なものであるが、これらや高山・串良の古墳群に接する時、われらは大隅の古代を身近かに感ぜずにはいられない」…などもある。

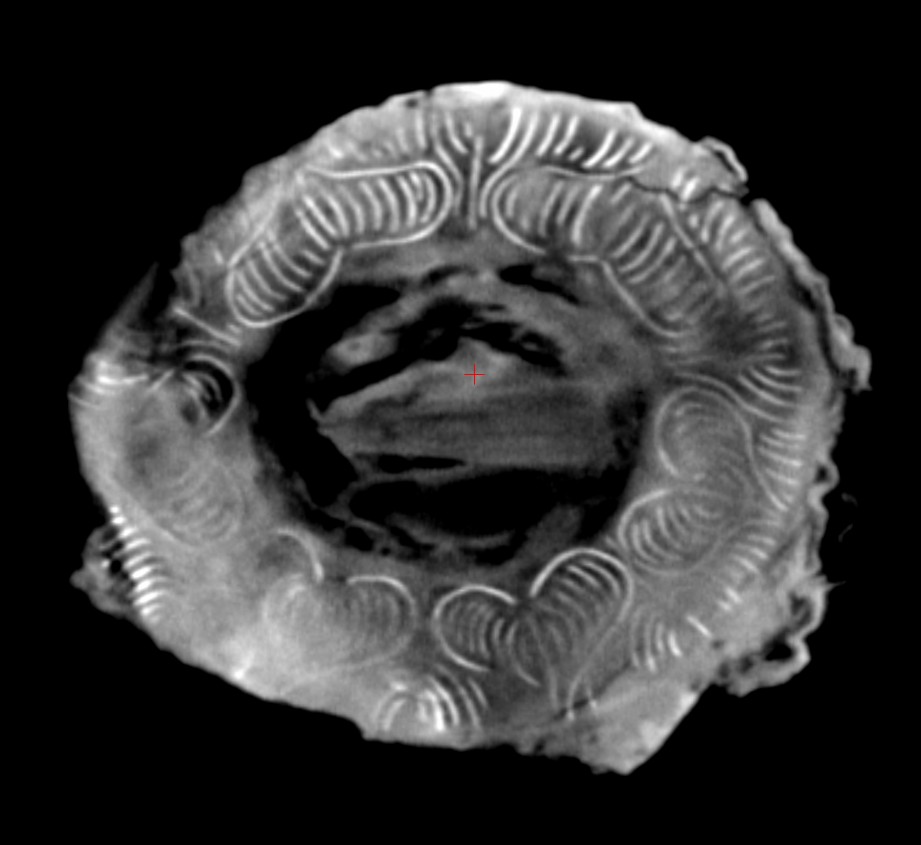

最近の吾平山上陵周辺の遺物と言えば、1996年に「中尾地下式横穴墓群」六号墓から出土した象嵌装大刀(ぞうがんそうたち)がある。

大和王権との交流

によるものか?

今から約1500年前の古墳時代の刀で、象嵌とは、異なる材質同士を嵌め込む技法のことで、この刀には、鉄に銀が嵌め込んである。

大刀はほぼ直刀で、柄から先端まで全長72cm。象嵌部位は「鍔(つば)の両面」、「はばき(つばを固定する金具)」、「柄頭(つかがしら)」の三ヶ所。刀のツバとハバキに心葉文、ハバキの上部と柄頭の金具に二重半円文の象嵌が施されていた。

象嵌技法が施された出土品としては県内で初。また、ツバに心葉文を持つ刀は、全国でも16例目、九州では4例目と大変貴重な出土品となっている。

このほか、中尾地下式横穴墓からは鉄刀、刀子(とうす)、鉄鏃(てつぞく)、耳環(じかん)などが出土。これらを含めて2011(平成23)年2月23日に鹿屋市指定文化財に認定。

この刀は、朝鮮半島からの渡来品か大和地方で製作されたものが大和王権との交流により贈られ、あるいは与えられたものとも説明されている。

県内の古墳も大隅半島に集中しており、この時代、畿内との交流も盛んだったのであろう。

また、熊本県菊池川中流の江田船山古墳からは、銀の象嵌で記された銘文と鳥、魚、馬の文様をもつ鉄製の大刀が発見され、ワカタケル大王(雄略天皇)にまつわる銘文が記されている。

吾平の象嵌装太刀もそうした歴史となんらかの関りがあったのだろうか。吾平山上陵の近くで発見されたことの意味も考え、今後、もっとこの古墳時代から飛鳥、奈良時代の大隅半島が解明していくと、創国の神話ももっと身近なものになっているのだろう。(米永)

《続・大隅ひむか物語25》

吾平山上陵参道や

周辺にも目を向けて…

ひときわ目立つ樹齢

約400年の広葉杉

吾平山上陵の参道は凛として神々しく、歩いていると気持ちが引き締まる。

その参道には杉の大木が何本も立ち並んでいるが、社務所の近くには、ひときわ天に伸びる1本の大木、それも樹齢約400年とも言われる広葉杉(こうようざん・中国南部原産)の巨木がある。

私は、訪れるたびにこの広葉杉の前に佇み見上げる。そして松ぼっくりに似た球果を探す。直径3~5センチほどの卵型で、枝葉の先に数個ついていて、中には4個ついていて、自分の中ではしあわせ…として大事にしている。

吾平町誌前巻には、園芸学者玉利幸次郎が、昭和38年頃吾平山上陵を参拝した時に、広葉杉(当時で樹齢約350年)がそびえ立っているのに驚嘆した…と説明してある。今だと樹齢は約400年ということになる。

歴史とともに

野鳥など自然豊か

広葉杉についての説明は、「スギ科の常緑高木。葉は硬く、鎌のような形で、小枝に密に並ぶ。4月ごろ、雄花と雌花とをつける。中国の原産で、日本には江戸時代に渡来。オランダもみ。琉球杉(りゅうきゅうすぎ)。広東杉(カントンすぎ)」。

あるいは「中国南部原産のスギ科コウヨウザン属の常緑針葉樹。大きいものでは樹高30㍍以上、直径1㍍以上に成長する。日本には江戸時代後期に渡来」とある。

江戸時代後期と樹齢約400年とは、ちょっと年号が合わないとは思うが、どちらにせよ、参道の杉大木の中にこの広葉杉があることも、参拝されたときに知っていてほしいと思うし、新緑が映えるとき、紅葉が美しいときと、静かに流れる川を横目に季節季節で参道を楽しんでもらえたらと思う。

たまには早朝参拝したりするが、カワセミやヤマセミなどの野鳥の写真を撮りに来られている人もいて、自然豊かな場所でもある。

吾平山上陵を訪れるとき、これまで書いてきた鵜戸六所権現の存在も、三国名勝図会や聖蹟図志などの図を思い浮かべ、凛とした参道を自然と歴史を感じながらだと、また吾平山上陵への思いが深くなってくるのでは…とも思う。

鵜戸六所権現の

一の鳥居も探索

さらには、聖蹟図志にある「中之嶽の嶺上にある蔵王権現」、「四十間程隔る大河内村の内也」など、吾平山上陵と中岳、その麓にある吾平津姫の祀られている大川内神社などを思い起こしながらだと、さらに歴史を感じることができる。

そして、鵜戸大明神(鵜戸六所権現)の一の鳥居があったとされている荷掛地区。中岳や大川内神社のある神野地区に行く途中にあるが、今整備されている水源地の近くに建立されていた…とおっしゃる地域の御仁がおり、近いうちに話を聞きにいく予定でもある。

吾平山上陵という陵だけでなく、周辺のことも少しずつ分かってきて、これを線で結び、立体的にもイメージ出来るようにもっと調べ、研究し、情報がもっと共有出来ていければ、大隅半島の古代の歴史がもっと面白くなる。そして大隅ひむか物語、地域の中でも少しずつ話題になっていく…そうしたことを期待していきたい。(米永)

《続・大隅ひむか物語24》

隼人族の祖と絡めて

歴史をたどってみる

吾平山上陵については、敷地内の吾平町物産展示館にガイドがおられることもあってか、コロナ感染前は、県外からの参拝者、バスをチャーターしてもツアーが結構来ていたようだ。

今後ウィズコロナ、アフターコロナでは、歴史好きでコアな人たち、発信の仕方によっては全国から訪れると思う。

次の展開のために重複してくどくなるが、凛とした参道を進みながら、岩屋の拝礼場所までいく途中で参道の左側には、今は市役所支所横にある鵜戸神社が明治初頭まで存在し、江戸時代までは鵜戸六所権現とも吾平山上陵宮殿とも言われていた。

それは、聖武天皇の時代、747年に天皇による勅命で「鵜戸六所権現」と号された歴史があるので、古事記や日本書紀が書かれたころから、鵜戸神社は存在していたと言える。

永野田「国司塚」の

大隅隼人の歴史も

同じく明治初頭まで、近くにある国見山頂には、吾平山上陵に祀られている鵜葺草葺不合尊の御父、天津日高彦火火出見尊(山幸彦)が祀られ、山幸海幸物語の海幸彦は、交易していた「隼人族の祖」とされている。

その大隅隼人が720年に、大隅国の初代国司、陽候史麻呂が巡検のため鹿屋入りした際、今の市役所後方の国司山(国司城)で急襲し、命かながら逃げたものの最期に息絶えた場所が永野田町の「国司塚」であり、1300年来祀られている。

それこそ聖武天皇は第45代だが、山幸彦や鵜葺草葺不合尊、初代神武天皇の頃は、日本という国家以前、大和朝廷以前の倭国と言われ、日本は地方の豪族たちがそれぞれの地域を治めていた時代であり、出雲や日向(ひむか)は、当時大きな力を持っていて、それが南九州の神話にもなった。古事記や日本書紀の中で、神代の時代から神武東征があって倭国の歴史が大きく変わっていった。

そして数百年の時を経て、持統天皇までの時代までが書き記された天皇の系譜「歴史書」ともされる記紀。加えて大陸、唐に国家として認めてもらうために、「日本」という国号とともに大宝律令という「法律」、それらをまとめて「日本を国家として統一」するために、記紀の神話の中で蛮族とされてしまった南九州の「熊襲」と東北の「蝦夷」。

力あればこその

悲劇の民族

特に、南九州は隼人族の祖、海幸が活躍していた時代から、大隅隼人が大隅国の初代国司を襲った頃までの長い間、この地域で大きな力を持っていたからこそ神武東征があり大和朝廷に関わり、そして歴史を経て今度は日本統一の物語を創るために蛮族とされる悲劇の民族と言えるのではないか。

それはもっと遡って縄文時代から漁労等でこの地の独自の文化を長く守ってきた海幸の子孫、隼人族の悲劇だとも考える。

さらには、神武東征のときの吾平津姫の物語に繋がっていく。そして大阪には大隅宮があり、また京田辺市の月読神社では、今でも大隅隼人舞が舞われていて、それが神武東征を物語る一つの鍵となる…。

一つの大きな歴史

観光資源として

こうしたことが、吾平山上陵に来られた人、また、東串良町柏原にある神武天皇御発航伝説地の横に建てられた看板にある16の史跡、遺跡を巡る人がいたとしたら、そういう人たちに物語として伝えることができると、それが一つの大きな歴史観光資源にもなっていくのだろう。

吾平山上陵には、この他、社務所の近くに大きな広葉杉(こうようざん)があり、これらも訪れた人たちに伝えることができると、その歴史を感じることができる。それは次で…。

写真は、日本が統一される前、飛鳥時代の東北と南九州(ほぼ鹿児島)が倭国外とされていたときの日本地図。(米永)

《続・大隅ひむか物語23》

吾平物語を

まちぐるみで発信

今、吾平の街では吾平山上陵と鵜戸神社のノボリ旗がたくさんはためいている。

「吾平物語」として、「神々に守られ心やすらぐ、ここは鹿児島大隅 美里(うましさと)吾平」「日本の礎を築いた神々の神話や息づかいを感じられる美里」などとして、鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)と玉依姫、そして大川内神社に祀られている初代神武天皇の妻、吾平津姫などをストーリーとして組み立て、吾平神楽、神話の里吾平を歩こう…などイベントも積極的に行い、吾平山上陵をベースにしたまちづくり、地域活性化を図っている。

もちろん、これまでも吾平町のマスコットキャラクターうがやくんなどで神話に基ずく発信を行ってきたが、今は美里吾平コミュニティ協議会が力を入れ、まちを挙げての息づかいが感じられる。

聖武天皇の命によって

号された「鵜戸六所権現」

思うのは、この大隅半島、こうした神話も含め歴史的に面白いものが結構あるのに、それがうまく世間に知られていない…、それらがストーリーとして響いてこない…というのが、今までだったような気がするが、こうしたまちを挙げての「吾平物語」としての発信、とても期待している。

そこは、もっと言えば、鵜戸六所権現のことを数回、この欄で書いてきたが、「天平19年(747)9月19日の勅令によって六所権現と号された」、その「747年」「勅命」ということに着眼してみる。

そのまま受け取ると当時の聖武天皇の命によって号された「鵜戸六所権現」であって、それ以前から天皇との関わりがあったからこその勅命ということになる。

揺るがないストーリーを

前回と少し重複するが、神話が記されている日本書紀完成が720年、この当時の吾平山上陵の存在と鵜戸神社を想像してみる…。

鵜戸神社のルーツ、鵜戸六所権現の歴史をしっかり検証していくことが、吾平山上陵を発信することになるし、そこに歴史的ストーリーを見出すこともできると思う。

そして江戸時代まで国見山頂に祀られていた高屋山上陵の山幸彦、吾平山上陵の鵜葺草葺不合尊、そして肝付町宮下にある神武天皇御降誕伝説地までの3代を繋げていくと、そこに揺るがないストーリーが、地理的にもこの大隅半島で組み立てられるのだろう。

吾平津姫まで繋がる

加えて肝属川河口の神武東征御発航伝説地まで広げていくと、そこからまた吾平津姫まで繋がる。吾平山上陵を訪れた人に対して、神話が記されていた時代からの大隅半島の歴史、奈良時代の鵜戸六所権現の存在をしっかり伝えることが出来ると、神話ではない新たな歴史認識となって、人から人へと伝わっていって、それがまた新しいストーリーが創られていく。

こうしたことが歴史を学ぶ醍醐味でもあると思う。

このシリーズを続けていくことが「吾平物語」の支援に繋がっていくと思ってもらえるよう、もっと研究し発信していきたい。(米永)

《続・大隅ひむか物語22》

凛として神聖な場所

吾平山上陵

初代神武天皇の御父君、鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)と御母君、玉依姫命の陵墓で、薩摩川内の可愛山陵、霧島市溝辺の高屋山上陵とともに神代三山陵の一つであり、宮内庁により、陵墓として治定されている吾平山上陵。

「小伊勢」とも言われ

神代三山陵の一つ

参道を通り凛とした中を参拝すると、その雰囲気、佇まいから「小伊勢」とも言われている。神代の神話の中でのこと…という人もおられるが、前回までの「鵜戸六所権現」といっしょに考えていくと、古代からこの地、この場所が神聖な場所だったということが分かり、現実の世界として地域の人たちの心の拠り所でもあった…ということをもっとPRしていくべきだと思う。

くどいようだが、江戸時代までは高屋山上陵も高山から内之浦へ抜ける街道の国見山頂近くにあり、里にある高屋神社とともに篤く祀られていたことも併せ考えていくと、大隅半島の歴史を学ぶのがとても面白くなる。

宮内庁により陵墓として治定

宮内庁により陵墓として治定されていることもあり、1935年(昭和10年)には昭和天皇が、1962年(昭和37年)には皇太子(今上天皇)・皇太子妃(皇后美智子)が参拝。

この他、1867年(慶応3年)には鹿児島藩旧跡取調掛、後醍院真柱ほか3人。1907年(明治40年)10月、大正天皇が皇太子のおり、本県ご巡幸の際、東宮侍従有馬純文子爵が御代拝。1920年(大正9年)3月に昭和天皇が皇太子の時、御代拝として東宮侍従の牧野貞亮子爵、1925年(同14年)2月に秩父宮雍仁親王殿下。

1927年(昭和2年)1月に久邇宮朝融王殿下。1929年(昭和4年)1月高松宮宜仁親王殿下と相次いで皇族が参拝。その後も2~3年置きに伏見宮博義王殿下、閑院宮載仁親王他。この他歌人の斎藤茂吉、海軍大将山梨勝之進、陸軍大将菱刈隆。そして三笠宮崇仁親王殿下は昭和17年に次いで、同20年12月に太平洋戦争報告のために参拝なされている。

令和の新天皇即位の儀礼

「奉幣の儀」厳かに

1936年(昭和11年)に建立された昭和天皇の参拝記念碑は、1938年(昭和13年)10月15日の水害(肝属川を参照)で流出したが、1990年(平成2年)に河川整備事業の最中に発見され再び建立された。

今でこそ、そうした御巡幸はないが、江戸時代から特に昭和初期は、相次いで皇室が訪れている。

そして令和の新天皇即位の儀礼「奉幣の儀」が、令和2年3月18日、天皇の使いとされる勅使、奉勅使が派遣され、鹿屋市の吾平山上陵で厳かに行われた(=写真)。

私たち、国見にあった高屋山上陵の鳥居を建て替えたメンバーもいっしょに参道から見守ったが、それはそれは厳かなものだった。

その即位礼が律令的儀礼として確立されるのは持統天皇即位時(日本書紀持統天皇四年(690)正月戊寅朔条)とされており、その後、時代の変遷により、その儀礼の形は変化しているが、1300年来続けられてきたことになる。

南九州の日向(ひむか)神話が綴られている日本書紀は、天武天皇10年(681年)に天皇が川島皇子以下12人に対して「帝紀」と「上古の諸事」の編纂を命じたというのが、その出発点とされている。

ひむか神話綴る日本書紀

吾平山上陵宮殿と重ね

この吾平山上陵で、いつからこのような儀式が行われてきたかは定かではないが、吾平山上陵宮殿ともされていた鵜戸六所権現は、天平19年(747)9月19日の勅令によって六所権現と号され、鵜戸権現、鵜殿神社とも称されてきた…と言われているので、もっと以前からこの陵の川向かいに存在していた。

そういうふうに考えると、神代から持統天皇の時代までが綴られた日本書紀の完成は720年であり、鵜戸六所権現と号される以前に思いを馳せてみる。

その当時、どう呼ばれていたか定かではないが吾平山上陵宮殿として奉られ、その類いの儀式が行われていた可能性はあるのだろう。

令和での奉幣の儀は、ただただ息をのむように見守るだけだった。元号が変わるときに行われる奉幣の儀なので、次、この吾平山上陵でもいつ行われるのか、その時私らも生きているかは分からない。

もし、次の元号でもその場に身を置けるとしたら、1300年とは言わないが、鵜戸六所権現と号された以前からの歴史を感じながら、もっと深い思いで見守ることができるだろうし、この地域のもっと多くの人たちが、地域を挙げて参列すべきだろうと思う。この歴史やその思いを後世にもっと伝えていきたい…と強く感じる。(米永)

《続・大隅ひむか物語21》

吾平山上陵宮殿だった

鵜戸六所大権現

だいぶくどくなるが、このシリーズは、神武東征にまつわる大隅半島における17の史跡や遺物を研究し、それを一つ一つ紹介していくということを進めている。

歴史的には縄文、弥生というところからスタート…したいが、特に県内では古墳が大隅半島に集中しているということで、これらは古事記や日本書紀での日向(ひむか)神話にも結び付く何かがあると考えており、古墳時代から飛鳥・奈良時代までの大隅半島を中心にこれら史跡や遺物をもとに紐解いていく作業を続けている。

高屋山上陵から鵜戸六所権現

吾平山上陵を1つのストーリーに

それは肝属川河口対岸に、それぞれ塚崎古墳群、唐仁古墳群がある、それに呼応しているわけではないのだろうが、河口の両サイドにそれぞれ神武天皇御発航伝説地碑、そして戸柱神社がある。

そこからスタートし、高屋山上陵を通して大隅隼人族を考え、今、吾平山上陵に入るところで鵜戸六所権現で5~6回費やしているでいるが、以前の私も含め、その存在を地元の人が知らなすぎるのではないか…という思いで、少し念入りになったようだ。

しかし、高屋山上陵から鵜戸六所権現、吾平山上陵をちゃんとつないで一つのストーリーにしていくことは、大隅半島の歴史、そして神武東征を考えるうえでとても大事なことだと思うので、ご了承願いたい。

日本人としての心の拠り所…

思うのは、高屋山上陵や高屋神社、鵜戸六所権現においても、地元民だけでなく領主肝付氏や島津氏が手厚く奉ってきているということを、今を生きる私たちももっと認識してもらいたい…ということ。

これら大隅半島の歴史を学びもう十数年経つ。前も少し触れたが2013年5月の本紙歴史再発見でも、鵜戸六所権現について触れている。それを再掲し吾平山上陵へと移りたい。

「鵜葺草葺不合尊と玉依姫の陵墓としての吾平山上陵は、この鵜戸神社が六所大権現と号したとされる七四七年から、ご遷座された一八七二年まで千年を越え陵墓近くの鵜戸六所権現とともに祀られ崇拝されてきた。前回、皇室や文化人、学者が多く参拝してきたことも紹介したが、それもこうした歴史や言い伝えがあってのことだ。

しかし今は、陵墓しての吾平山上陵だけが伝えられ、神仏の威あらたかな大権現とは切り離されてしまっており、大権現と併せたその心霊来格なる吾平山上陵が祀られていないのは、大変寂しいことである。この地に住む人々だけでなく初代天皇の御両親が祀られているという日本人としての心の拠り所として、神仏こんこうされた崇高な場所として、もっと地域が目を向け大事にしていくべきだろう。」

吾平山上陵そのものもだった

また、仮遷座されるもとになった災害に遭った時、その改修については「吾平山上陵改修に関する調書」として「吾平山上陵建物大破に付至急御修覆被成下度段願立仕置候処従来造立の手続且官に於て御修覆可訳詳細取調形行可申上旨…」などとある。鵜戸六所大権現の社は、その当時「吾平山上陵建物大破」「吾平山上陵改修」と表記され、またほかの文書では「吾平山上陵宮殿」とも記してあるように、これら文章からすると吾平山上陵そのものもだったとも言えるのだろう。

もっと大隅半島の歴史が身近に

明治4年に仮遷座される前、1000年を越えて、また六所大権現と称された前の鵜戸神社からするともっと長い間、親しまれてきたという歴史、吾平山上陵を語るとき、必ずこのことに触れて後世に伝え語り継いでもらえば、大隅半島の歴史がもっと身近になっていく。

そして吾平山上陵を語るとき「墓やらよッ」という人もいなくなるのではないかと思うし、できれば吾平山上陵参拝のあとは、この歴史をとどめながら今の鵜戸神社も合わせ参拝してもらいたいと願う。この現状では無理なのだろうが「吾平山上陵そのものだった鵜戸六所権現を本来の姿に戻して…」と重ねてお願いして…。

さらには吾平山上陵の参道を歩くとき、前回の写真と、掲載してきた聖蹟図志と三国名称図会とを重ね合わせイメージしてみると、もっと違う景色が見えてくるのだろう。(米永)

《続・大隅ひむか物語20》

鵜戸六所権現の存在示すものか

鵜戸六所権現については、吾平山上陵を訪れるたびに、いろんな写真を撮っていて、聖蹟図志や三国名勝図会などを見るたびにとても気になっているところ箇所があり、以前も少し紹介したが、注意を受けることを前提に掲載してみたい。

鵜戸六所権現は、山陵誌によれば「窟の前に小川流れたり、石川にていと清けし、川を隔てて葺不合ノ命を祀れる御社あり…」とされ、また「昔、吾平山上陵から川を隔てて山陵奉拝所の東、ひときわ小高いところにあった。」などとされている。

聖蹟図志と三国名勝図会とは、鳥居の有無など違いがあるが、陵へ川を降りていく階段もあり、そこから鵜戸六所権現の「寶殿」「舞殿」「拝殿」「御供所」などは同じように描かれている。

陵側からは、寶殿までそれぞれ距離をおいて数段の階段が3つあり高くなっていて、建物の周りも石段かあるいは側溝らしいものが描かれているが、今の参道から少し山側に入ったところに側溝跡があり、それが意外と長い。それが建物の周りなのか、もっと外側にあったものなのかは分からない。

ただ、参道にほぼ沿って、一番長いところは私の短い脚で少し歩幅広げ1mと換算し100歩、かぎ状になっていてさらに50歩ほどなので、それが建物に沿ってあるとすると、なんとなく「寶殿」や「舞殿」「拝殿」の位置を想定することができよう。

できれば、今度は地域の方々といっしょになって正式に調べることが出来たらいいかなと思ったりもする。まあ、難しいのだろうが…。

側溝、井戸跡、階段も

高屋山上陵のところでも書いたが、今は、レーダーや風力発電が周りにできたため門扉があり自由に行けない。

吾平山上陵は凛とした参道を通って参拝できるから、これ以上あまりわがままは言えないが、災害で神殿が大破し役所横へ仮遷座がそのまま帰ってくることが出来ていないという歴史が、もっと分かるように、何か手だてができれば、吾平山上陵を見る目もまた変わってくるだろう。大隅半島の歴史を再認識することにも繋がっていくとも思う。

写真は、荒平石でできた側溝や石垣跡。井戸跡もあるが、聖蹟図志では拝殿前の階段横に四角に描かれているものがあるが、そうなのかは分からない。同じく聖蹟図志では、奥にある滝?を観にいく階段なのだろうか描かれているが、同じような場所に階段もある。

《続・大隅ひむか物語19》

一の鳥居の場所を特定したい

吾平山上陵の川向いにあった鵜戸六所大権現のことを続けて書いている。前回の聖蹟図志にある鵜戸大明神社図を紹介し、一の鳥居は、陵から「是ヨリ二十町ホド手前ニ一ノ鳥居アリ」とあったので、「今の上名消防会館の辺りであろうか。距離的には神武天皇にまつわる17の史跡の一つ、飴屋敷のある周辺となり、当時は今とはまったく違う景色があったのだろうか。」と書いたら、読者から次の内容で連絡をいただいた。

荷掛原に鵜戸権現の鳥居

◇ ◇ ◇以前に見た資料に、吾平町の「荷掛原」が「鵜戸権現の鳥居を建てる地」と書いてあったことを思い出しました。 その資料は、旧吾平町の町長であられた長崎貞治氏の遺品の中にあったものでした。山陵の近くの「荷掛」を通るたびに、どこに鳥居があったのかと気になっていました。

◇ ◇ ◇

連絡をもらったのは、鹿屋市永野田町の国司塚の祭祀でお会いし、自分でも歴史をSNS等で発信、大隅史談会でも活躍されている朝倉悦郎氏。

資料も添付してあり、昭和36年7月26・27日県歴史教育研究協議会開催記念「史跡観光めぐり」、開催地肝属郡吾平町、というもの。

内容は、吾平町、高山町、串良町の資料、史跡観光などが掲載されている。

まずは吾平山上陵や雨屋敷、大川内神社、そして「荷掛原」とあって「御陵より西南七町余のところにある。鵜戸権現の鳥居を建てる地で広い原野である。昔、にさきのえのものを掛けた所でその遺称である。」…と。

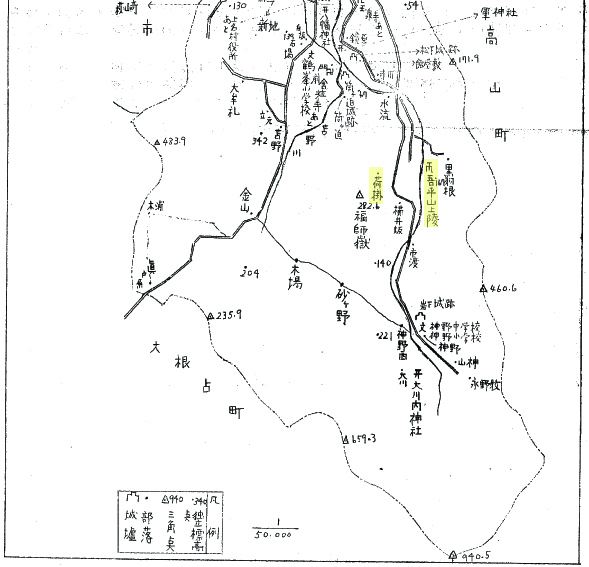

地図もついていたので添付したい。

黄色で囲った右が「吾平山上陵」、その左下が「荷掛原」となっている。

市街地方面からでなく

神野方面から陵へ…<

今の吾平山上陵に向かうルートを考えると、いつも通っている道からしてどうしても市街地方面からと考えてしまうが、当時は神野の方角からの陵入りだったのだろうか。

一の鳥居が神野のほうなので、鵜戸六所権現前の二の鳥居の間を想像してみるが、どうもピンとこないものがある。

ただ、こうした連絡はとてもありがたく、どなたか、荷掛原の一の鳥居のことをご存じな方がおられれば、情報提供をお願いしたい。

これまで、このシリーズでは、大隅半島に存在する古墳に興味を持ち、古墳時代前後から飛鳥奈良時代にかけての大隅半島の姿はどうだったのだろうか、大隅隼人族の姿を通して知りたい…という思いの中でいろいろ調べてきた。

そこで、南九州の神話にも触れ、古事記や日本書紀に接しながら神武天皇にまつわる史跡等もかなりあることを知った。一つひとつ訪ねていったところ17もあり、この大隅半島に住む人たちにこそもっと知ってもらいたいと、それをシリーズ続編としてスタートさせたが、17の史跡をベースに、これに付随するものをつぶさに調べていくとまたこれが面白い。

新たな発見あり…で、もちろんこの地域の先達がいろいろ資料を残してくれていればこそのことだが、この鵜戸六所権現、今は場所を変え、姿かたちを変え役場支所横に鵜戸神社として祀られている。

鵜戸六所権現の存在大きい

現存しないので、調査や研究の対象になりにくいが、吾平山上陵を語る上で、島津氏や地元住民も大事に祀ってきた社が隣にあったということは、もっと知っておくべきことではないか…、調べれば調べるほど奥が深くなっていき知的好奇心がくすぐられている。

そして調べていくことで、高屋山上陵から吾平山上陵にまつわる神代二代の新たなストーリーがこの大隅で産まれ、ここをしっかり押さえていくことで、その後の初代神武天皇へとつないでいくことができる。

そうすると南九州の神話が大隅ひむか神話としての物語が改めて産声を上げることになる。この大隅半島の中でちゃんとした形で…。そういった意味でも、この「鵜戸六所権現」が存在した意義は大きい。

神話だから…とおっしゃる人もいるが、なぜ出雲とともにこの南九州が舞台となり、その中でも大隅半島にもこれだけの神話における史跡が残っているのか…。

大隅半島独自の文化と権力

これは私論だが、当時は、日本海流とリマン海流に乗っかった朝鮮半島からの文化が出雲で栄え、黒潮に乗っかった南方からの文化がこの大隅半島で大きく栄えていた。

古事記や日本書紀で日本建国神話を創り上げるときに、この「出雲」と「日向(ひむか)」は外せなかった。中でもこの黒潮がどんとぶつかるこの大隅半島独自の文化と権力とが…。

しかし、シリーズでずっと書いてきたように、大阪湾入口にある大隅宮、今でも大隅隼人舞が舞われている京田辺市の月読神社を結んでいくと繋がってくるものがある。

ストーリーを創り上げて…

本題から少し離れていったが、こうして神武天皇にまつわる史跡等を一つ一つ掘り下げていくことで、見えてくるものがある。

これらを大隅半島全体の共有の歴史、財産として、しっかりストーリーを創り上げていきたい。

以前からこの鵜戸六所権現を、明治4年災害で神殿大破となったもとの姿に戻せないか、そんな運動ができないか…。実現できないにしても、動き出すことで周りもその存在を知ってもらうことに繋がっていく…私の周り、歴史に関わっての人たちには言い続けている。こうして一の鳥居の新たな情報をいただいたことはとてもうれしい。さらに積み上げて何かアクションを…。(米永)

《続・大隅ひむか物語18》

鵜戸六所権現にもっと光を

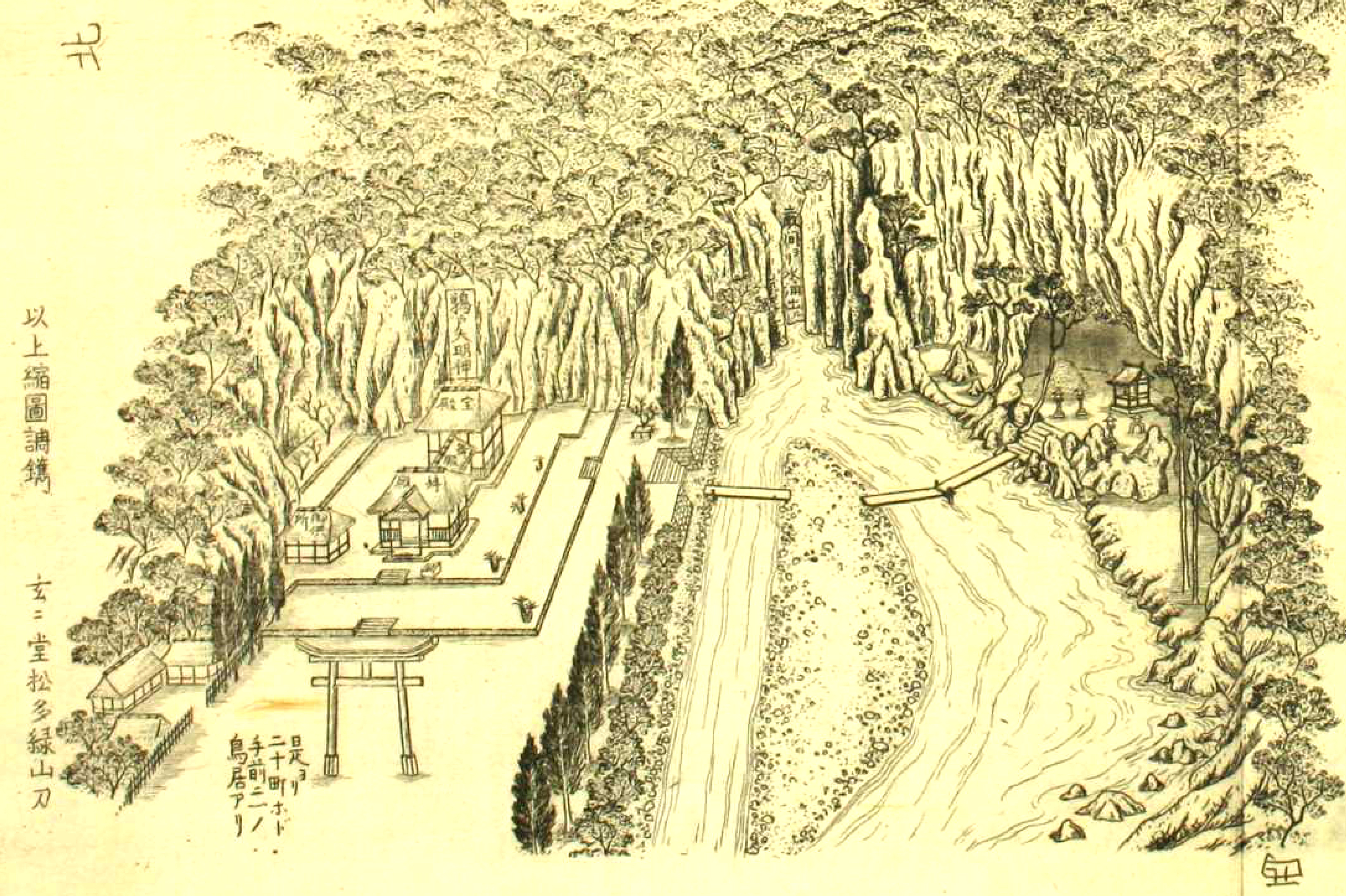

前回記したように、聖蹟図志にある鵜戸大明神社図では、社殿の前に大きな鳥居が立っている。これは、三国名勝図会の鵜戸権現廟図にはない。分かりやすいように全体図から、社殿と吾平山上陵の部分を切り取って掲載してみた。

二十町ホド手前ニ一ノ鳥居

その鳥居の横に、「是ヨリ二十町ホド手前ニ一ノ鳥居アリ」と書いてあり、描いてあるのが二の鳥居で、その横には建物も3棟ほどある。一町は六十間で、約一〇九メートル、二十町で2キロ強。一の鳥居の位置は、今の上名消防会館の辺りであろうか。距離的には神武天皇にまつわる17の史跡の一つ、飴屋敷のある周辺となり、当時は今とはまったく違う景色があったのだろうか。

一の鳥居から二の鳥居参道の周辺もひょっとしたら、今とは違いかなり賑わっていたのかもしれない。そう思うと、今の吾平の街並み、そして鵜戸神社のある辺りまで、吾平山上陵と鵜戸六所権現から繋がって、参拝する人たちでにぎわう寺前通り的な雰囲気もあったのかもしれない。

鵜戸六所大権現と吾平山上陵

巌間ヨリ水涌出ル場所はセット

図の中でもう一つ気になったのは、「巌間ヨリ水涌出ル」という場所。その手前に階段が描かれている。聞くところによると、昔は滝なのか、巌間からの湧水なのか、見物していた…という話もある。

拡大した図は陵周辺と、前回示した聖蹟図志の鵜戸大明神社図全体をつぶさに見てみると、もし一の鳥居が2キロ先にあり、そこからの参道があったとして、そして今の駐車場辺りからの橋を渡って砂利道を進み二の鳥居。その中に御供所、拝殿、舞殿、宝殿の鵜戸六所大権現がお目見えする。そして川向いに陵。さらにその奥には「巌間ヨリ水涌出ル」場所があり、手前の階段を使ってそこまで観に行っていた。

中之嶽のある神野から

麓まで神聖な場所だった…

加えて、神野地区にある中之嶽の嶺上に蔵王権現があって、そこまで繋がっていくと、吾平の街並みから中岳のある神野地区まで、それこそ神の領域だったのではないか。だいぶ大げさになったが、この図を見ていると、そうした思いも募ってくる。

今はあまり注目されていない鵜戸六所大権現跡。大信公や淨国公など島津氏や、肝付氏など地元の領主にも大事にされ、御霊勧請の奉幣を行った際、陵窟が大きく鳴動し、烏居に電光が走ったなどの言い伝え、舞殿もあって神楽も行われていただろうこの場所。

吾平山上陵とともにこの地を中心に、麓から神野までの当時を姿を再現、今はイメージとしてしか表現できないが、それを一つのストーリーにできるとしたら、南九州神話、大隅ひむか物語の一つの中心的、神聖な場所となって、全国から注目されるのだろう…。

かなり前のめりになっていて申し訳ない…。昔の人が祀ってきて大事にしてきたことと同じことは今はできないが、気持ちだけは何か一つになっているような気分だ。

大隅半島の歴史…とても面白い。まだまだこれから…。(米永)

《続・大隅ひむか物語17》

御廟鵜戸巌洞と鵜戸大明神社

ここ2回で、天保14年(1843)にまとめられた三国名勝図会による「鵜戸権現廟図」を紹介したが、同じころ、慶応2年(1866)刊とされる陵墓の鳥瞰図に周辺の案内絵地図を交える聖蹟図志(せいせきずし)があり、そこにも、「大隅国肝属郡姶良郷上名村之山中日子波限建鵜草葺不命之吾平山之上陵中之嶽并御廟鵜戸巌洞鵜戸大明神社之図」がある。

聖蹟図志で新たな認識

三国名勝図会による「鵜戸権現廟図」とともにこの聖蹟図志では、文章で説明がしてある。

詳しい説明は出来なくて申し訳ないが、書いてある単語等を並べてみると、「鵜茅葺不合命」「西州之宮因葬」「吾平山上陵」「高屋陵の在る内之浦郷」「中之嶽の嶺上」「蔵王権現」「国見嶽」「鵜戸巌洞」「河を隔て廟あり鵜戸大明神と云う」「四十間程隔る大河内村の内也」「寶殿」「舞殿」「拝殿」「北の脇小御供所」「御庭の左右小随神王社」「拝殿より内の鳥居二十七間」「外鳥居迄二十町程」「高屋吾平の二陵」等が記されてある。

南九州神話の中での、高山宮下の西州之宮、内之浦の高屋陵、中之嶽、吾平津姫が祀られている大川内神社(大河内)など、大隅ひむか物語を彷彿させるような記述が並んでいて面白い。

中之嶽の嶺上に蔵王権現

その中でも、中之嶽の嶺上にある蔵王権現のことも記されていて、吾平富士と言われる中岳は何度か登ったことはあるが、「嶺上東西四間南北二間余の平地ありて…」「蔵王権現の社有…」など意識していなかったので、また次に登るときは、この説明を思い出して、歴史の一端を感じながら嶺上に立ちたいと思う。

また大川内神社もなぜこの名前なのか…と思っていたが、大河内村があったか…という新たな認識となった。

また「舞殿」があったというのも、「舞楽を行なう殿舎。神社の境内にあって里神楽を演ずる建物。神楽殿。神楽堂」と舞殿は説明されているので、神楽も演じられていたのか、またその辺りも今後調べてみたい。

巌間ヨリ水涌出ル

そして姶良川の上流のほうには「巌間ヨリ水涌出ル」とあって、たぶんそこへ行くための階段も描かれている。これは、当時の階段そのままなのか、今でも階段の跡があって神の水として汲みに行ったりしていたのだろうか。昔はこの鵜戸大明神社、鵜戸六所大権現そのもの、もちろん吾平山上陵、その周辺も含めて多くの人たちが参拝し、祀り、大事にされてきた神聖な場所だったのだろうと感じる。

中之嶽についての説明もあって、鵜戸巌洞の説明では前回の三国名勝図会による「鵜戸権現廟図」での「陵窟大に鳴動し…」と同じような内容が記されている。

舞楽が行なわれていたであろう「鵜戸大明神」。再現して欲しいと切に願うが、再現できなくとも、大隅半島に住む人たちは、吾平山上陵に誰が祀られ、そしてその川向かいには「鵜戸六所大権現」があったこと、それが災害で大破し仮遷座されたままで、ついに元に戻ることがなかった悲しい歴史もちゃんと知って欲しいと思う。(米永)