《organic》

映画食の安全を守る人々

元農林大臣山田氏講演会

11/12県民健康プラザ

東地区学習センター

上映会「食の安全を守る人々」&「元農林大臣・山田正彦氏」講演会は、令和5年11月12日(日)、昼の部 13:30-16:30、県民健康プラザ1階、夜の部 19:00-20:30、鹿屋市東地区学習センターで開催。

資料代:500円

主催:大隅半島女性議員ネットワーク

参加方法:予約不要(※託児なし)

日本は世界の潮流に逆行

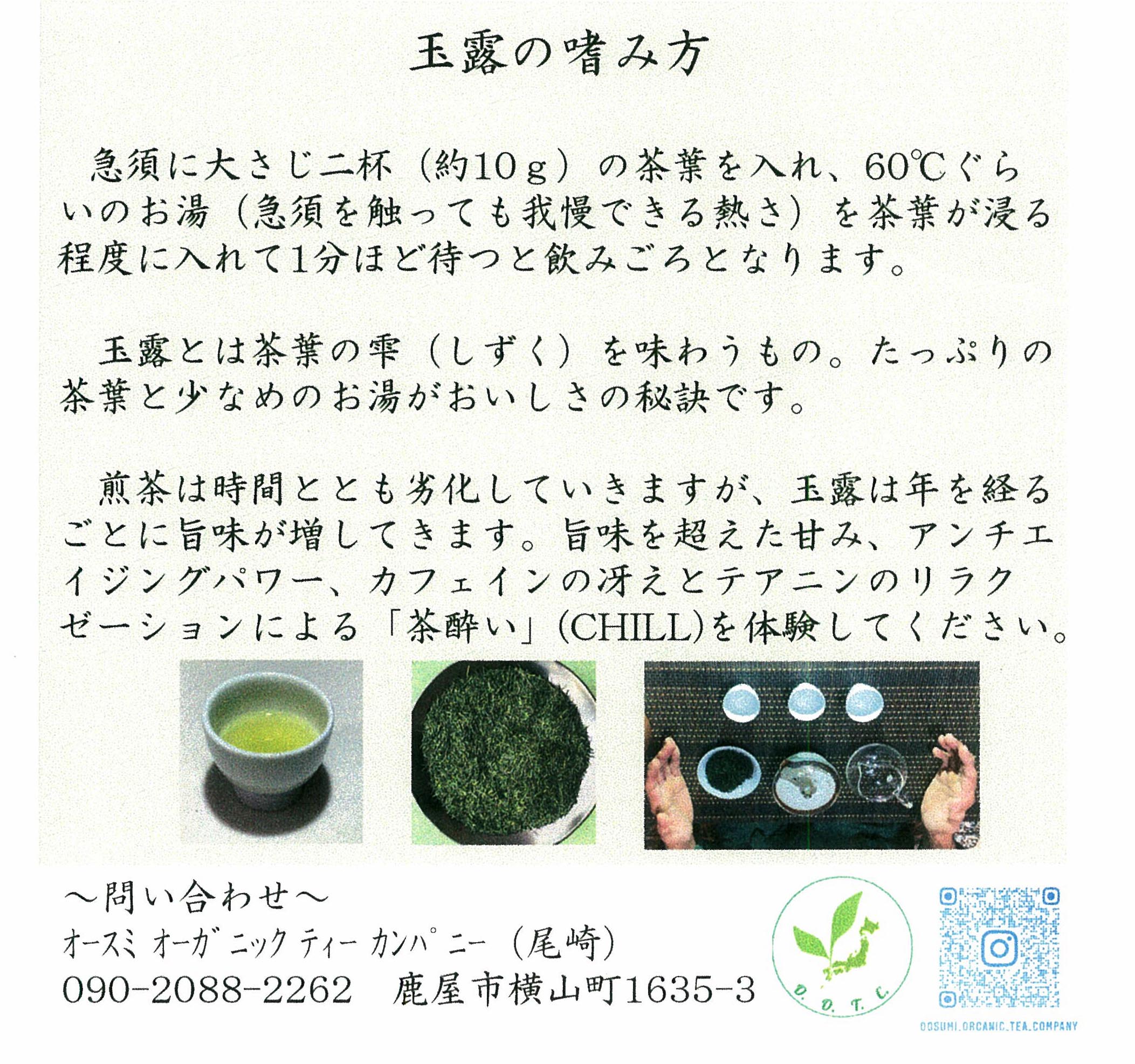

「食の安全を守る人々」ストーリーは次の通り。

”アグリビジネスは日本に幸せをもたらすのかー

それとも日本は世界の潮流に逆行しているのか?

日本で、海外で農と食の持続可能な未来図を描く人たち。

種子法廃止、種苗法の改定、ラウンドアップ規制緩和、そして表記無しのゲノム編集食品流通への動きと、TPPに端を発する急速なグローバル化により日本の農と食にこれまで以上の危機が押し寄せている。

しかし、マスコミはこの現状を正面から報道するこ とはほとんどなく 、日本に暮らすわたしたちの危機感は薄いのが現状である。

この趨勢が続けば多国籍アグリビジネスによる支配の強まり、食料自給率の低下や命・健康に影響を与えることが懸念される中、弁護士で元農林水産大臣の 山田正彦が、長年、農業をテーマに制作を続けている原村政樹監督との二人三脚で撮影を進め、日本国内だけでなく、アメリカでのモンサント裁判の原告や、子どものために国や企業と闘う女性、韓国の小学校で普及するオーガニック給食の現状など幅広く取材。

果たして日本の食の幸せな未来図はどこに・・・。

日本映画復興奨励賞受賞、キネマ旬報文化映画第7位の『タネは誰のもの』の元となった、クラウドファンディングでも話題を呼んだドキュメンタリー!

2020年第94回キネマ旬報文化映画ベスト・テン第7位に選出され、同年の第38回日本映画復興奨励賞を受賞した『タネは誰のもの』のベースとなり、クラウドファンディングでも1600人以上から支援が集まり話題を呼んだ本作。

山田正彦プロデューサーと原村政樹監督のタッグに加えて女優で作家、ダンサーの杉本彩がナレーションを担当。前作と本作を通して、農と食のあるべき姿が見えてくる 。

プロデューサー:山田正彦、語り:鈴木彩、取材協力:印鑰智哉

《organic》

大隅半島オーガニック

プロジェクト

11/25鹿児島市での

フェスタに参加

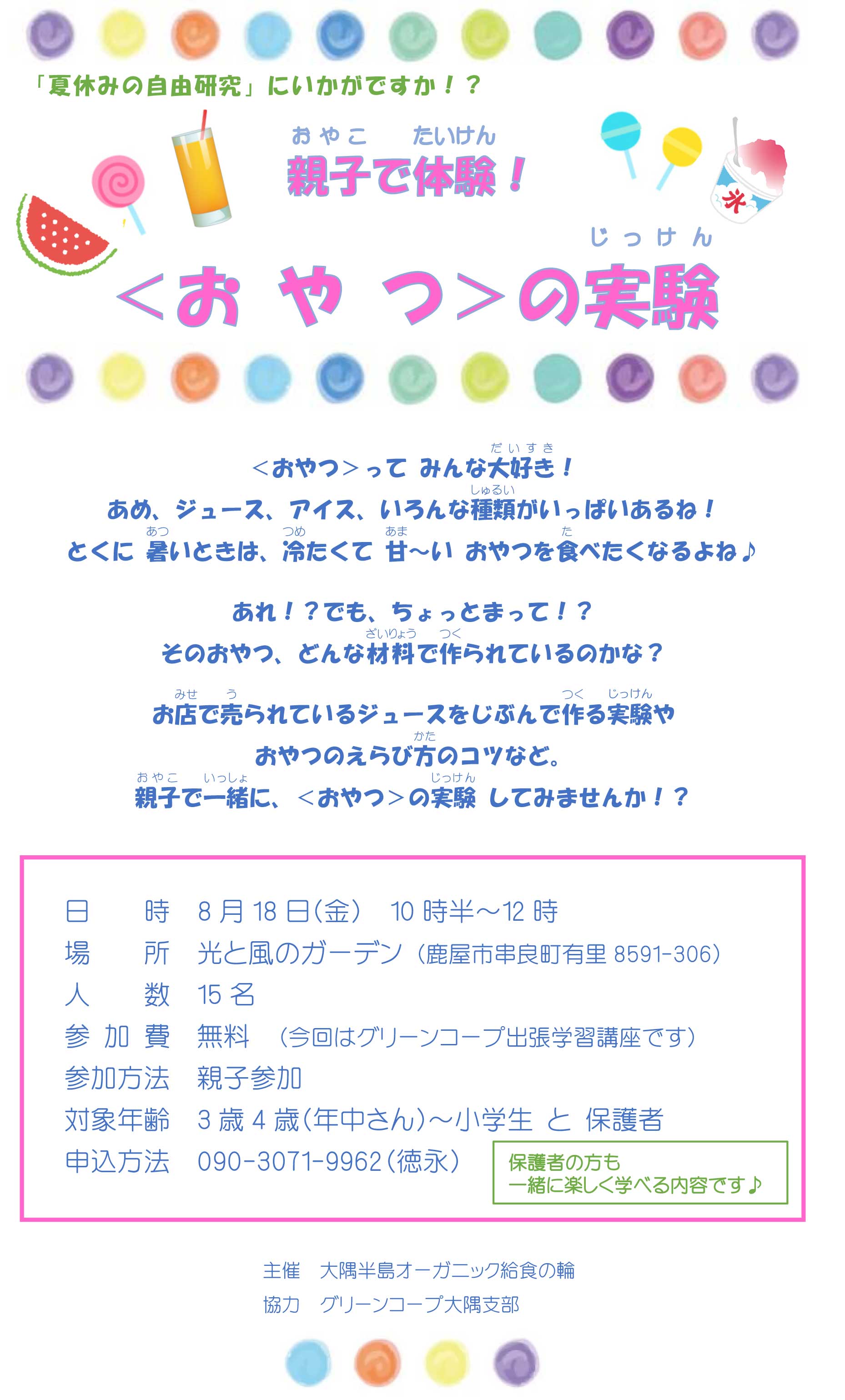

大隅半島オーガニックプロジェクト定例会が令和5年10月11日、鹿屋市本町の岩元邸で開催され、11月に行われるオーガニックフェスタかごしまに出店するための話し合いなどを行った。

写真=オーガニックフェスタ参加呼び掛けなど話し合い

有機農家の横のつながりを

同プロジェクトは、お母さんたちを中心にした「大隅半島オーガニック給食の輪」(徳永順子代表)、大隅半島の生産者グループ「おおすみ百姓の森」(小岩正博代表)ほか消費者も含めたグループで、今、全国で広がりつつある学校給食をオーガニックでという目標を持ち、その達成のため子を持つ親、有機農家らを繋ぐような活動をしている。

今回、11月25・26日、鹿児島市で開催されるオーガニックフェスタかごしまに、おおすみ百姓の森が25日に出展。出品者などその打ち合わせを行った。

いま現在、大隅半島での有機農家は、それぞれで米や小麦、野菜を作っているが、そのネットワークが希薄なため、有機農家の横の連携を広げていくためにも、今回、フェスタに参加、コミュニケーションを深めようとしており、関心のある有機農家に広く声をかけている。

関心のある方は、おおすみ百姓の森事務局、osumi.orgamoc@gmail.comへ問い合わせを。

《organic》

先進地は子供達と農家

のため有機食材給食を

「希望の給食」上映会

オーガニック給食報告

千葉県いすみ市視察

「食と農」の最新ドキュメンタリー映画「希望の給食」上映会と鹿屋市議有志グループによる千葉県いすみ市視察オーガニック給食報告会が、令和5年9月23日、鹿屋市東地区学習センターで開催された。

写真=鹿屋市議会議員が農業の現状など報告

地域の食と農結び、地域の未来描く

映画「希望の給食」の内容は、子どもたちの健康と成長を担い、地域の食と農をつなぐ給食。そこに私たちはどのような未来を描き、実現していくのかを問い、子どもたちが学校で毎日のように食べる「給食」は、子どもの「健康と成長」を担い、地域の「食と農」を結び、「地域の未来」が描かれている。

未来を先取りするユニークな給食の例として、千葉県いすみ市、長野県松川町、東京都武蔵野市、韓国ファソン市など国内および韓国から四つの自治体の取り組みを紹介。

「学校給食で使ってくれることになってから、有機農業に取り組む仲間も増えた」「子どもたちの給食っていう着眼点でやったら、色んなジャンルの人たちが同じ方向を向くんじゃないか」「一番は顔の見える関係。作っている人が誰か分かって食べる人も誰かお互いが分かり合えている」「子どもたちがお金がなくても飢えない世界、当たり前に環境にやさしい農産物を食べられる世界を」などとそれぞれ訴えている。

上映会終了後、鹿屋市議会議員有志グループによる千葉県いすみ市視察報告も開催された。

時吉茂治議員、柴立豊子議員、松野清治議員がそれぞれ鹿屋市農政の現状などを報告、米永あつ子議員が次の概要でいすみ市視察報告を行った。

給食の全量42トン有機米を提供

いすみ市のオーガニック学校給食が実現するまでの取り組みについて有機農業に至る具体的な推進計画、流通システムの協力体制構築、学校給食センダー方式のロット確保、各学校における食育、地産地消の割合、給食費無償化に至る経緯、給食無償化とオーガニック給食に対する保護者及び市民の反応について。

いすみ市のオーガニック給食の取り組みは、

2012年に兵庫県豊岡市をモデルに生物多様性と水稲の2部門による協議会を設立。会長を副市長、部会長をJA組合長、事務局は農林課でスタートするも、この時点での地域における有機農業者はゼロ。

2014年、民間稲作研究所、県普及指導員、JA、市が連携し、水稲有機栽培の3年間の実証実験。

2015年、生産された有機米4㌧を学校給食に納入。

2017年、学校給食の全量に当たる42トンの有機米を提供、有機JAS認証取得、産地を形成。

2018年、同協議会に有機野菜部門、学校給食に向けた有機野菜の生産と産地化の取り組み開始。

写真=いすみ市のオーガニック給食の取り組みなど報告

流通やロット確保でも連携

流通システムの協力体制構築について

有幾米では、JAいすみが有機JAS認証取得米を、60㌔g(玄米一等)を2万3千円。

特別栽培米を60㌔g(玄米一等)を2万円で集荷。

特別栽培米は、節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用。

市と共同で販路開拓し全額、有利販売。

有機野菜では、学校給食への納品は、直売所(1社)経由、保育所給食への納品は、青果業者(4社)経由。

その他の販売は、農家それぞれ。

学校給食のセンター方式のロット確保について

有機米では、毎年8月ごろからJAから見積もりをとる。

予算取り、年間使用量確定。環境保全型農業連絡部会農家からJAいすみを経由し学校給食センターへ(精米、納品リードタイムは週1回)。

有機野菜では、年間出荷希望を農家に聞き年間計画を作成。

予算取り(年間数量確定=年間計画の枠の中で例月の割り当てを決める)。

有機野菜連絡部会農家から直売所へ、そして学校給食センターへ。

各学校における地産地消の割合について

パン用小麦、米粉、鶏卵、豚肉、牛乳、切り干し大根など健さん物資の優先使用。

市産有機米に100%切り替え

学校給食米をいすみ市産有機米「いすみっこ」に100%切り替え。学校給食野菜で、いすみ市産有機野菜使用。ジャガイモ、玉ねぎ、人参、小松菜、にら、ネギ、大根、キャベツ8品目のうち12%の使用実績。

献立に、タコ、サザエ、梅ジャム、梨、みそなど地元産使用…などが報告された。

本田仁議員が締めの言葉を述べ、会場からは多くの質問が出されていた。

この日は、小さな子どもを持つ親、有機農家、議員など、大崎町からも多く参加、主催の大隅半島オーガニック給食の輪では、こうした有機食材等に関心のある人に広く声掛けし、もっと輪を広げたい…と訴えている。

大隅半島オーガニック給食の輪は、電話090-3071-9962(徳永さん)

《上映会》

いただきます

みそをつくるこどもたち

26日末吉総合

センターホール

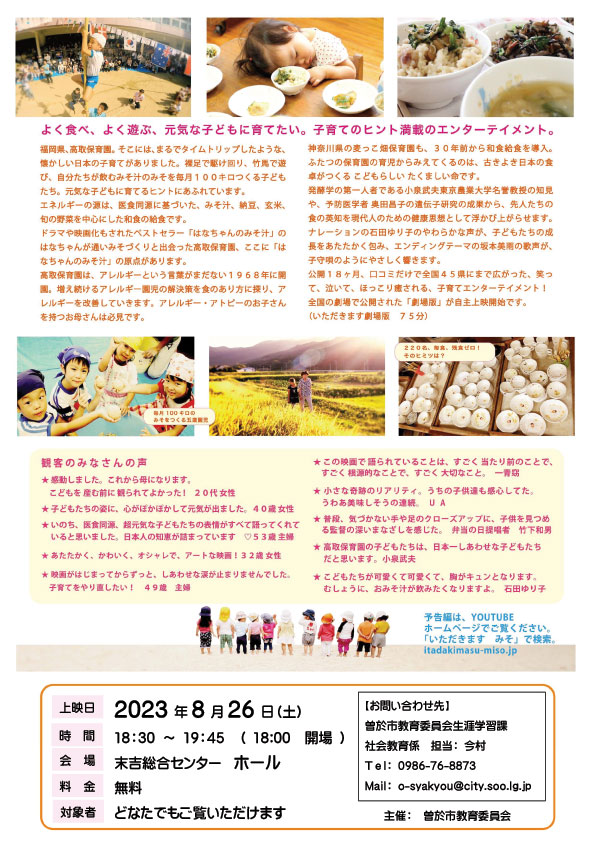

映画「いただきます みそをつくるこどもたち」上映会は、8月26日(土)18:00 開場、18:30 上映開始、末吉総合センターホール(〒899-8604曽於市末吉町諏訪方8127、Tel 0986-76-7100)で開催。

この映画は,和食を中心とした給食や発酵食品を生かした食育で有名な福岡県の高取保育園や,神奈川県の麦っこ畑保育園を題材にしたドキュメンタリー映画。

高取保育園は,増え続けるアレルギー園児の解決を「食」に探り,アレルギー,アトピーの園児の症状を改善しています。アレルギーのお子さんを持つお父さん,お母さんは必見です。 今回の上映会はどなたでもご覧いただけます。小さいお子様連れでの参加も歓迎しておりますので,ぜひご参加ください…と呼びかけている。

映画「いただきます みそをつくるこどもたち」 監督はオオタヴィン 料金は無料。

問い合わせ先は、曽於市教育委員会 生涯学習課 〒899-8692曽於市末吉町ニ之方1980番地 TEL:0986-76-8873 FAX:0986-36-7500

《organic》

子どもと子どもを持つ

お母さんが主役

大隅半島オーガニック

給食の輪

全国で大きな展開

大隅半島オーガニック給食の輪(德永順子代表)ではこのほど、鹿屋市古江町の「なちゅらるーちぇ」でランチ会を開き、全国で広がりつつあるオーガニック給食の機運を受け、子どもたちのために大隅半島でも活動しようと情報交換を行った。

写真=活発な意見が出された会場

この日、約20年前、鹿屋市が南部給食センターが稼働する前に、保護者として子どもたちが毎日口にする給食をもっと安全で身近なものにと自校方式を訴えてきた人たちも参加し、その時の様子を聞いた。

また元農林水産大臣山田正彦さんの講演を聴いて大きな危機感を覚えたこと、ドキュメンタリー映画「希望の給食」、「タネは誰のもの」の上映会を企画したり、映画を鑑賞して感じたことなども話し合った。

今後は、大隅半島の地域別給食事情、オーガニック給食に取り組んでいる学校や園、大隅半島の直売所・取扱い店・加工食品など、大隅半島の自然農家などの情報収集やアンケート、オーガニック新聞など作り、そういった団体や人などとの情報交換を進めていくという。

写真=自己紹介する参加者/グルテンフリーのランチ

センター方式を見直す時にきてる

話の中で、鹿屋市南部給食センター稼働時には、「国から言われたからやる」「県から言われたからやる」「もう決まっていることだから変えられない」として、市民から声をあげて、どんなにお願いしても当時聞く耳を持ってもらえなかった。

当時福岡に視察行った時には、福岡はセンター式がダメだということが分かり自校式に戻ろうとしていた。「え?今からセンター方式にするの?今頃?」と言われた。鹿屋も南部給食センターが平成22年に稼働、今、全国の大きな流れがあり、鹿屋市、大隅半島でもセンター方式を見直す時にきているのでは。

また、学校を防災拠点として考えたときに、給食室は炊き出し機能を持つ。給食室が残っているところは、今からでも自校式への切り替えを検討する価値はあるはず…などの意見も出された。

声を出して、届けていきましょう!

同会を中心に、市民や農業従事者、行政なども含めた大隅半島オーガニックプロジェクトができないか…、国、農水省が進めている「みどりの食料システム戦略」、「オーガニックビレッジ事業」なども勉強し、関わっていきたい…などの意見もあり、「オーガニック給食は、子どもを持つお母さんが主役です!一緒にオーガニックな流れを作っていきましょう」「私たちの声がちゃんと反映されるように、声を出して、届けていきましょう」など語り合っていた。

《organic》

<おやつ>の実験

18日光と風のガーデン

大隅半島オーガニック給食の輪

夏休みの自由研究にしいかがですか!親子で体験<おやつ>の実験は、令和5年8月18日(金)10時半~12時、鹿屋市の光と風のガーデン(串良町有里8591-306)で開催、参加者を募集している。

主催は、大隅半島オーガニック給食の輪、協力は、グリーンコープ大隅支部。

人数15名

参加費無料(グリーンコープ出張学習講座)

参加方法は親子参加

対象年齢3歳4歳(年中さん)~小学生と保護者

<おやつ>って みんな大好き!

あめ、ジュース、アイス、いろんな種類がいっぱいあるね!

とくに 暑いときは、冷たくて 甘~い おやつを食べたくなるよね♪

あれ!?でも、ちょっとまって!?

そのおやつ、どんな材料で作られているのかな?

お店で売られているジュースをじぶんで作る実験やおやつのえらび方のコツなど。

親子で一緒に、<おやつ>の実験してみませんか!?…と呼び掛けている。

申込方法は、090-3071-9962(徳永さんまで)

《education》

夢みる小学校

上映会&トークショー

8/ 13みんなの図書館

「本と一筆」

「夢みる小学校」上映会&トークショーは、令和5年8月13日(日)➀9時半、➁13時半、みんなの図書館「本と一筆」(旧神川中学校2F図書館)で開催。

入場無料。申込先はチラシの二次元コードから。

楽しくなければ、学校じゃない

宿題がない、テストがない、「先生」がいない。

「きのくに子どもの村学園」の子どもたちは「プロジェクト」とよばれる体験学習の授業を通じて、自分たちでプロジェクトを運営し自らの頭で考えます。

「楽しくなければ、学校じゃない」と、子どもの村のスタッフは口をそろえます。キラキラした目で笑顔で学ぶ小学生の姿を見た事がありますか?

学校って、本当はこんなにわくわくする場所だったのです。学校観が180度変わる”うれしい衝撃の授業風景”をご覧ください。

「体験学習」を30年前から続ける先進的な学校があった。

2020年度から学習指導要領の主題が「アクティブラーニング(自主的探求)」に大きく舵を切りました。

激動のAI時代に対応するため、日本の公教育も大きく揺れています。「きのくに子どもの村学園」は、30年前から「体験学習」を実践しています。

この学校を見学した脳科学者の茂木健一郎さんは、「これからの人工知能時代にふさわしい能力を発揮できる、ここは”ミライの学校”だ!」と驚きました。

ミライの学校のヒントを、この映画からみつけてください。

ミライの公教育がここにある。

映画には、”自由な公立学校”も登場します。

60年間成績通知表や時間割りがない「体験型総合学習」を続ける公立小学校、伊那小学校。校則、定期テストをやめた、世田谷区立桜丘中学校の西郷孝彦前校長。実は、公立学校にもこんなに自由があったことに驚かれるでしょう。

あなたの町の小学校も、「夢みる小学校」なのです。

全国900箇所で上映された大ヒット映画「いただきます」シリーズのオオタヴィン監督が「きのくに子どもの村学園」に1年間密着。

ナレーションは、吉岡秀隆。エンディングテーマは、ザ・ブルーハーツ。

出演は、堀真一郎(きのくに子どもの村学園学園長)、福田弘彦(伊那市立伊那小学校校長)、西郷孝彦(桜丘中学校前校長)、茂木健一郎(脳科学者)、尾木直樹(教育評論家)、辻信一(文化人類学者)、高橋源一郎(作家)

自分のままでいいんだよ。

ひとりひとりの個性を大切にした子どもファーストな3つの学校が登場。わくわくがとまらない”ミライの教育ドキュメンタリー”の誕生。

第32回日本映画批評家大賞、ドキュメンタリー部門大賞受賞作品。

《person》

kanoya azuki project

小豆計画で農家募集

㈱かごしまんま

山下理江さん

かのや姫小豆をブランドに

鹿屋市串良町上小原の「株式会社かごしまんま」代表取締役、山下理江さん。

鹿屋、県産を中心とした「チカラある野菜とうんまか食材」を、インターネット通販で全国にアピール。

そして、鹿屋市で代々育てられてきた小豆に着目し「かのや姫小豆」として、小豆計画 kanoya azuki project を昨年から立ち上げた。

写真=小豆計画を語る山下さん

鹿屋市広報等に広告を出し農家を募り、「かごしまんま」というブランディングとともに、「かのや姫小豆」を新たな鹿屋のブランド作りに奔走している。

そのスタイルは、これまでのやり方とは違った新たな手法によるもの。

これは2011年、千葉から鹿児島に移住して、かごしまんまを立ち上げたときからスタートしている。

千葉県の江戸川近くで生まれ育ち、東日本大震災を体験し、食の安全、水の安全を考えたとき、これはまずいんじゃない…と思ったのがきっかけ。

東日本震災で鹿屋の食材送ってもらう

関東にある生協団体のなかでも一番厳しいといわれる生協団体に加入していたが、震災で牛乳や卵などなぜとめないの、放射能をなぜ量らないの、チェルノブイリ原発事故で厳しくなった基準を取っ払っちゃっていいのという思い。

あと、出身がこちらで東京消防庁に勤めていた父が定年退職で母と2006年に先に帰ってきて家を建てていた。

震災時、牛乳や野菜が放射能で出荷停止、水も1歳児以下の乳児のいる家庭には水道水を控えてとペットボトル水が市から配布されるなど大変な中で、父と母がわんさか送ってくれてて、涙が出るほどすごく嬉しかった。

写真=農家さんに計画を説明

ここにフィールドがある!ということが分かり、これを職業にしたいと思った。そして父が大病を患ったこともあり移住してきた。

千葉での生協団体のような基準でかごしまんま作れたらな…という思いがあり、一つの段ボールの中でいろんな野菜等を日常食材として家庭に届けている。

それも九州産で放射能が心配のない食材、せっかくなので添加物、農薬がなるべく入っていないものを…。

地元産小豆手に入れ、あんこも欲しい…

完全オーガニックだと日常価格でなくなり、ぐっと値段が上がって続けられなくなってしまうので、そこそこにしよう…アミノ酸を使っていないものとか…、そんな中、小豆が北海道産が多い中で、地元産の小豆が無いですかという要望がちょいちょいあった。

調べると95%が北海道産で、よくよく調べてみると、ほかの5%は少しずつだが全国各地で広く作られているのが分かった。

北海道だけが適している産地というわけではなく、大規模農業が出来るところが北海道の十勝であって、鹿屋にも在来の小豆をずっと繋いで作っている農家が数軒あった。

そして肝付町の奥の奥のやまびこ館近くの生産者さんらからも毎年25キロぐらいずつもらって、それを販売していたけど、あんこ欲しいなあ…ってみんな言ってて、作ってあげたいなあという思いがずっとあった。小豆だけは、関東では北海道産しかなかったし、ここで作ってみたいなあと思っていたところに、コロナでいろんな波にのまれてしまった。

それでも、絶対作んなきゃなあ…と決め、事業再構築補助金申請にチャレンジ、2度目で採択されて、スタートすることができた。

そしてまた、今度は値上がりの波にのまれてしまい、「今、とてもつらいですね」と。

ただ、オーガニックもずっと考えてきて農家さんとの関りもあって、いろんな知識は持っているつもりだし、新しい作物を動かすにはどうしたらいいのかということを考え続けてきて、ここに至ったので、ネット通販で地元産食材をPRし、小豆計画をしっかり進めていきたい…など語っていた。

タネを無償提供し全量買い取り

今、かのや姫小豆農家を募り作ってもらいながら、食のイベント等にも出店。

製餡所も新設し、大豆選別機、冷凍冷蔵庫、小豆洗い機、餡練り機などを導入し収穫したかのや姫小豆加工の準備中。

小麦も九州産でのオール九州あんぱんを作ってもらい好評。

さらには鹿屋産小麦の農家とのコンタクトし、オール鹿屋産でのあんぱん作りなども目指している。

小豆計画 kanoya azuki project の「かのや姫小豆づくり」は、播種時期、生育期の除草のタイミング、刈り取りの時期等の統一したルールをしっかり守って作ることでブランディングを目指すが、なんといっても、タネを無償提供した上で全量買い取り。しかも市場の約2倍の値段で買い取っていくという。

来年もまた作りたい…と思ってもらえるよう

そこには、山下さんの特別な熱い思いがある。

「持続した農業をやっていくため、それも新しくこの貴重な小豆を作ってもらうには、『来年もまた作ってみたい』と思っていただくようなシステムを作っていくことが必要」と、強い気持ちで語っていた。

かごしまんまでは、鹿児島を中心とした九州の旬のチカラある野菜、素朴な基礎調味料、牛乳、卵、肉、魚、豆腐、納豆、米、パン… 日々に欠かせないものをワンストップで買えるお店。

同じ空の下、心から願っていること

かごしまんまの段ボールが届いたら、少しでもホッとして欲しい、安心して欲しいなと思いがあり、自らも体験して痛いほどわかっているからこその思いを込めて、かごしまんまだよりの結びの文を次のようにし、創業当時から届ける商品の納品書とともに添えて同封している。

『今日も皆様の冷蔵庫と食卓が安心と幸せで一杯になりますように。同じ空の下、心から願っています。』

㈱かごしまんまは

住所〒893-1605

鹿児島県鹿屋市串良町上小原2600-2

電話番号0994-63-0555

Fax番号0994-63-0556

営業時間10:00 - 17:00

定休日水・土・日

詳しくは→小麦計画

→かごしまんま

《organic》

大隅半島で自然農法

の広がりを!

農園桜島ふれんず

下堀畑を見学

無農薬で麦や野菜を生産、販売

鹿屋市周辺で自然農を行う農家、目指している市民らが集まって、鹿屋市下堀町の「農園桜島ふれんず下堀畑」を見学した。

写真=小麦畑を見学する参加者

小麦を中心に、葉物、根菜類を育てている同農園は、増田将伍さんと、その次男大志朗さんを中心に家族も手伝い手間暇かけて無農薬無肥料の小麦や菊芋、ささげ豆、その他のニンニクや新玉ねぎを中心とした有機野菜の栽培に取り組んでいる。

増田さんはの実家は白水町にあるが、5年前に30年いた大阪から戻り農業をはじめ、下堀町で1町ほどの広さで麦、その他の野菜等で約9反を育てている。

写真=無農薬無肥料の小麦を説明する増田さん

大病患い自然のものだけを…

帰省したきっかけは父親が大病を患ったこと。その時治療の為に行ったことの一つが、「口に入れるものから農薬や化学肥料をなくし、自然のものだけを食べる」ということだった。

結果として父親は完治し今では毎日元気で、それをきっかけに自然のものを食べるという事の大切さを知り、無農薬栽培に切り替えた。

写真=収穫を待つ小麦/にんにく畑

増田さんは、3年前の水害により水田で米が作れなくなって、今は南部小麦、ミナミノカオリ、古代小麦など麦中心に栽培。今年からは陸稲にも再チャレンジするという。

人手が足りなくて草取り、収穫のタイミングがずれ収穫できなかった畑があったり、無農薬で作ることの大変さや、一定の量は有機たい肥を入れて収量を増やし、次の年、その畑は無農薬に戻す…などの工夫をしていることなど話した。

同農園のこだわりとして、「口に入れるものだから、安全安心が第一。

国産小麦の小麦粉として、小麦の優しい香りを味わってもらいたい。無農薬・無肥料で育てました。

優しい自然の味と香りをそのままに。機械を使わず、太陽の力で乾燥させました」…とPR。

写真=古代小麦を熱心に見る参加者

販売のほうは、自分のホームページやメルカリ、食べチョクなどネットで行っているが、そうしたこだわりもあって、全国から「とても使いやすい全粒粉。ほろほろとした感じもとてもおいしくスイーツに使うのが好み。これで体にも良いなんてとてもうれしいです。産前なのでとてもおいしく幸せでした」などの声もあり、志布志のパン屋さんも、この小麦を使ってパンを焼いているという。

アトピーで悩む人たちなどに…

参加者は、「とても勉強になった。周りにはアトピーで悩んだり、今の食に対して危機感を持っておられる方も結構いると思う。そうした人たちには、こうした安全安心な食材を食べてもらいたいし、こんな農法をされる方々がもっと増えて安全な食材が市場にもっとたくさん流通してほしい…」など語っていた。

写真=広々とした小麦畑

自然農法、無農薬・有機農法に興味のある人は、オープンチャット「大隅米麦会 伝言板」へどうぞ!と呼び掛けている。

オープンチャット→大隅米麦会 伝言板

農園桜島ふれんず下堀畑→ホームページ

メルカリでの販売→桜島ふれんず

食べチョクでの販売→桜島ふれんず

《topics》

種苗法で各自治体が

条例制定を

種子法は廃止されたが

33道県で条例制定

元農水大臣山田正彦さん講演

元農水大臣山田正彦さん講演会が、令和5年4月2日、鹿屋市東地区学習センターで開催された。

主催は、鹿屋・大隅の食と農の未来を考える鹿屋市議会有志の会。山田氏の講演要旨、概要は次の通り。

写真=子や孫たちの未来が危ない!…と訴える山田氏

農家生まれの山田氏

政治家目指す

山田氏は1942年、長崎県五島列島生まれ。実家は農家で牛1頭、豚2頭、鶏を30羽ぐらい、畑と田んぼを少しやっていた。当時の農家は皆、すべての作物の種取りをしていた。特に、お米の籾は大変大事だった。籾の種は100年生きていると言われるくらい保存がきく食料。

「種」として大事にしながら、いざというときのために全部使い切らずに必ず残しておく。1万年以上の人類の歴史、「種」が私たちの「命」を繋いできた。本来、「種」とはそういうもの。

私が子どものころ農薬はなかった。ウンカが田んぼで発生した時は、一升瓶の菜種油を田んぼにまいて、竹ぼうきではらって、ウンカを流していた。それが日本の唯一の農薬だった。

ところが、私が中学校に入って、初めてBHC、DDTなどの農薬がやってきた。袋を開け手でつかんで手回しの噴霧器で田んぼにまく、それをほとんどの農家がやっていた。

それから化学肥料が入ってきて、いつの間にか、「日本の農業は、化学肥料・農薬・除草剤がなければやっていけない」と考えられるようになった。今や、一般の農家の方は、全国どこでもそう思いこんでいる。

しかし、人類の2万年の農耕の歴史を考えると、農薬・化学肥料の歴史なんてわずか65年。私たちは、大切なことを、いつの間にか忘れてしまってはいないだろうか。

私は、大学卒業後に五島列島で牛を飼い始めた。しかしうまくいかず、豚の一貫経営も始めたがやっぱりうまくいかず、素人で肉屋を6店舗、牛丼屋もやったりしたが、さんざん失敗して当時4億円、今だと20億円くらい借金した。

オイルショックもあり、親戚を連帯保証人に借金していたのでもう大変。幸い、大学時代に弁護士の資格をとっていたので、弁護士として働いて借金を返していった。そして、なんとも悔しくて衆議院議員選挙に出たら3回負け、それでも4回目で当選して5期やって、それでなんとか農林水産大をさせてもらった。私の経歴はそんなところです。

食料自給率の問題

海外の食糧生産支援体制

議員になって最初ヨーロッパやアメリカの農業を視察した。あちらでは農業と呼ばない。商業や工業と同列ではなく「生命の産業」として「食糧」と呼ぶ。食糧自給率を達成し、持続安定して食糧を提供するのが国の責任、そこに税金を払うのは当然、そのような考え方が根底にある。

まず、あちらの国の食糧は「支持価格制度」(それぞれの農家の生産原価を毎年調べ、平均値より市場価格が下がったらその差額を政府が補填)で支えられている。

そして、農家は「品目ごとの収入保険」に入る。国が3分の2、生産者が3分の1を補填し、過去5年の農家収入の8割から9割、コロナでは10割の利益分を保険で賄う。

市場は自由競争だが農産物はそうではないという考え方で、生産原価を国、収入を保険で補償すれば農家はやっていける。

写真=熱心に耳を傾ける参加者

「国民を守る」とは「防衛費増」でなく

「国民を飢えさせない」ということ

ところが、今の日本政府は「国を守る」として40兆、50兆円の防衛費を増やしているが、しかし、国を守るとは、本当は「国民を飢えさせない」ということ。

日本の自給率は37%と言われるが、実際にはもっと低い。仮に、ロシアとウクライナの戦争で戦術的核兵器が使わるとしたら、核の冬がやってきて世界的流通が2年間止まり、食糧が日本に入ってこなくなる。すると、試算上の餓死者は、世界で1億7000万人、うち日本は7200万人が亡くなる。日本人の餓死者が一番多い。

このことを東京大学の鈴木宣弘教授が著書「世界で最初に飢えるのは日本 食の安全保障をどう守るか」に書いてベストセラーになった。

「食を自給する」とはそれほど大事なこと、そのために税金を使うのは当たり前のこと。

農業者戸別所得

補償制度を日本でも

私が大臣になったとき「個別所得補償制度」を米麦大豆など5品目でやった。アメリカやヨーロッパと同じく生産原価を8割補填し、所得を保障した。すると農家の所得は17%上がり、若手の農業従事者が戻ってきた。日本は、それを絶対やるべき。そうでないと安定して国民に食べさせることはできない。

TPPでは、「日本は自動車を売って儲けて、そのお金で食料を買えばいい、小さな島国に食糧生産はいらない」と言われて閣議で大喧嘩し、最終的に大臣をやめることになった。その後、私は今日までTPP反対運動を続けてきた。

農薬と健康被害の問題

発達障害児の急増―どうして?

私たちは、「食糧」というものをもっと根本的なところから考えていかなければならない。気になるのは、やはり農薬・化学肥料だ。

文科省は先月、高校生までの子どもたちの「発達障害児(多動性症候群など普通の授業が受けられない子ども、特別支援学級や個別指導の子ども)が、日本で16万人いると発表した。なんと、そのうちの10万人が、この10年で増えた。これは本当に大変なこと。鹿屋市でも、今の児童生徒の10%が発達障害児の可能性がある。

米国のがん患者、モンサント

訴え2200億円賠償

除草剤「ラウンドアップ」。今、これを販売し、空中散布までしているのは日本だけ。

2018年米国で学校のグラウンドの除草のためにラウンドアップを20~30回散布し、用務員だった方が末期がんになったとモンサントを訴えた。すると全会一致で320億円を支払えという判決が出て世界を震撼させた。まさか誰もモンサントが負けるとは思っていなかった。

2回目はがん患者の夫婦の訴訟、モンサントに2200億円支払えという判決が出た。その後モンサントは4件負けて、裁判で「ラウンドアップでがんになる」という因果関係が認められた。世界中のトップニュースで報道されたが、日本だけはニュースにならなかった。

そこで、私は米国に取材に行き、世界を回って「食の安全を守る人々」という映画を作った。

ラウンドアップと遺伝子

組み換え農産物

実は、私たちが普段使用しているラウンドアップは、主成分はグリホサートでベトナム戦争の枯葉剤と同じ成分。モンサントがあの枯葉剤を作った。植物のアミノ酸生産経路を壊すから植物はみんな枯れる仕組み。

多くの農産物の除草剤として使われている。米国からの輸入小麦の中にも98%グリホサートが入っている。20年前から分かっているのに発表していない。

また、遺伝子組み換え技術により、大豆の中に枯葉剤に対して抵抗を持つ菌を組み込んだので、ラウンドアップをまいて雑草は枯れるけど遺伝子組み換えの大豆だけは枯れない「遺伝子組み換え農産物」ができた。

今、私たちは遺伝子を組み換えられた上に農薬まで撒かれた農産物を口にしている。日本にはジャガイモなど遺伝子組み換え農産物が132品目あり、世界で一番多く認めていて、日本人は遺伝子組み換え作物を世界で一番多く食べている。

世界49か国は禁止

日本は野放し状態

一方の米国では、今、大変なことになっている。ラウンドアップだけの裁判で12万件、モンサントを買収したバイエルは株価が5割下がり、成長ホルモンなどの動物医薬品部門を売って1兆7千億円で和解進めている。そのような流れで、世界49か国がラウンドアップを禁止した。

ところが、世界でそんなことが起きているのに、日本だけは今なお「環境にやさしいラウンドアップ、すぐに分解して人間の体にも害がない、土中に撒いても害がない」と謳って販売している。世界では、がんになるのが分かり皆やめているのに、日本だけは野放し状態なのだ。

写真=食の安全について質問

ネオニコチノイド、遺伝子

に作用、発達障害なども

もう一つネオニコチノイド系の農薬というものがある。日本では、今もお米の空中散布、野菜、家庭用のダニやノミとかほとんどの殺虫剤に使われている。世界中でも一時期使われていた。これは、我々の遺伝子に関わる農薬である。

TBS報道特集でEU食品安全局がネオニコチノイドの使用をやめたことが報道された。食品安全局の局長が、「私たちは日本の黒田順子博士の論文読み、ネオニコチノイドを使用すると大変なことになることが分かった、未来の子どもたちに大変な影響が出るから、私たちは使用をやめる」とはっきり言った。

映画「食の安全を守る人々」にも黒田順子博士に出てもらうが、農薬を残留農薬基準の5分の1、わずかなものをラットに飲ませたグループと、飲ませないグループとに分けて実験したところ、 5分の1でもラットはじっと動かなくなったり、急に暴れだして頭をぶつけたり、異常行動をとりはじめた。これでは発達障害になると、EU各国は使用をやめた。米国バイデン大統領も、「未来の米国人の遺伝子に影響ある」と言って規制をはじめている。

遺伝子異常が次世代に伝わり

子どもたちの未来が危ない

実験では、自分たちの世代、次世代まではそんなに異常な状態にはならないが、孫・ひ孫の世代になると異常なネズミが出てくるという。それは遺伝子スイッチのオンオフが突然切り替わってしまうから。遺伝子本来の機能するところが機能しなくなる。切り替わるタイミングは人によって差があるが、しかし、そうなることは確実。

もし私の遺伝子のスイッチオンオフが切り替わったら、私の子どもにそのまま、子どもの子どもにそのまま行く。ネズミがどんどん増えていくように遺伝子異常が次世代に伝わっていく。これは、未来の子どもに関わる大変なこと。米国など他の国ではネオニコチノイドを使うのをやめたのに、日本は全くその気がないようだ。

米国のラウンドアップ裁判の勝因

私は米国でのラウンドアップ裁判で勝った弁護士、ケネディ元大統領の甥のロバート・ケネディ・ジュニアに会いに行って、映画「食の安全を守る人々」でインタビューを行った。

「どうしてモンサントに勝つことができたのか?」、すると「モンサントは30~40年前から実証実験でがんになるのが分かっていたのを、ずっと機密にしてきた。その内部機密資料を入手し、それを裁判官に見せることができたから勝てた」と。

体内からグリホサート・ネオニコチ

ノイドが検出される

私もラウンドアップのグリホサートが体の中にあるのではないかと調べた。国会議員23人からも髪の毛のサンプルを集めて、フランスの「クズサイエンス」に送った。調べたところ、その7割から出た。私も出た。皆さんの中での7割は出てくるでしょう。

ネオニコチノイドの検査は「デトックスプロジェクトジャパン」で誰でも検査できる。結果、みんなから出た。おそらくここにいる皆さんからも出るでしょう。いつ発症してもおかしくないし、今、日本は本当に異常な状態になっている。だから、我々は、グリホサート・ネオニコチノイドをなんとしてもやめさせないといけない。

ラウンドアップを禁止する世界

残留基準を大幅緩和、散布推奨する日本

ところが、世界では禁止しているのに、日本では国産大豆の収穫前にラウンドアップを撒かせている。農水省が薦め、日産化学もテレビでコマーシャルで「収穫前に撒けば一斉に枯れるからコンバインに負担がかからない」、今でも宣伝している。国産大豆・豆乳投入だから大丈夫というわけではない。

また、世界では禁止しているのに、日本だけはグリホサートの残留農薬基準を一気に上げた。小麦は中国の150倍。日本は基準を逆に緩めている。とても怖いことが起きている。

私たちにできること1

―農薬散布の中止

北海道ホクレンが大豆

への散布をやめた

私たちは、これをやめさせるために一生懸命回った。北海道のホクレンは大豆の一番の生産地。何度もみんなで頼んで、去年、大豆のラウンドアップの散布をやめてくれた。福岡はまだ散布している。鹿児島はどうだろうか?今、北海道に倣って、全国でラウンドアップの散布をやめようとしているところが増えてきている。

ぜひ、鹿児島でも収穫前の作物へのラウンドアップ散布をやめさせていただきたい。

写真=オーガニック給食や種子法、種苗法のパンフ

愛知県今治市、埼玉県川越市

学校のラウンドアップ散布やめた

保護者が「学校でのラウンドアップの散布やめてください、身体に悪いんです」と愛媛県今治の市長さんのところに行って説明したところ、2週間のうちに、教育委員会の教育長から、各市の市町村と各学校宛に「校内での散布辞めるように」と通知がいった。

埼玉県川越市の公園で散歩しているときに子どもがパタッと倒れた。病気かなと思ったら、隣にいる子どもも倒れた。近づいてみると、においがしラウンドアップを散布した直後だった。小さな子どもほど脳幹門をスルーして異常が出やすい。

そこでお母さんたちが動き出して、市長に3分間をもらい、1時間40分の映画「食の安全を守る人々」を1分に縮めて見てもらい、その1週間後に川越市は年2回散布していた業者との契約を破棄した。全国で散布をやめる動きが出てきている。

ぜひ、鹿児島県でも、学校周辺の除草のためのラウンドアップ散布をやめさせていただきたい。

私たちにできること2

―有機農業とオーガニック給食の推進

世界は有機栽培へ

その流れが変わってきた

今、世界は有機栽培の流れに変わってきている。やっと農水省も「みどりの食料システム戦略」を作り「2050年まで、30年先に日本の農地の25%を有機農業にする」と言った。

ただし、有機農業には賛成だが、これには少しまやかしがあるのでみなさん気をつけてほしい。農水省はゲノム編集種子を有機認証する手続きをとっており、新しい種子、RNA農薬(遺伝子操作した農薬)を今度のみどりの食料システムで使うと書いているので、僕はその部分は反対している。

EUはあと7年で農地の25%が有機農業になる。イタリア、メキシコ、ドイツなどすごい勢いで変わってきている。米国も年7・8%の割合でケミカル栽培から有機栽培に変わってきている。韓国も日本の10倍有機栽培が盛ん。2年半前に韓国の有機栽培農家を訪ねてまわった。聞くと、みんな「学校」に出荷していた。学校が高く買ってくれるから。世界中のスーパーに行ってみると、半分はオーガニックコーナーになっている。

世界はオーガニック給食へ

日本での動き

韓国は、幼稚園保育園から高校まで、給食はすべて無償・有機でやっている。各学校に調理室がある自校方式で、調理する人と子どもが仲良し、とても広い食堂があってみんないきいきとしている。驚いて韓国の農水省に行って話を聞いてきた。すると、憲法上「教育の義務と無償化」が謳われていて、学校給食は学校教育そのもの、「食育」である。

だから、「教育の無償化」として給食を無償にしているという話だった。本当は日本も「教育の義務と無償化」は同じだが、段違いだ。

海外の学校には広い食堂と給食室があり、先生を交えて1時間~1時間半かけてゆっくり食べ、かたや日本では生徒に「15分で食べろ」と言っているのが現状だ。

鹿屋の学校給食は自校方式ですか?センター方式ですか?食材はどうですか?センター方式だと、生野菜を使わず、冷凍野菜を使うから包丁もまな板も使わない。ミキサーで混ぜて子どもたちに与えて、まるで家畜のエサだね。これは教育じゃない。

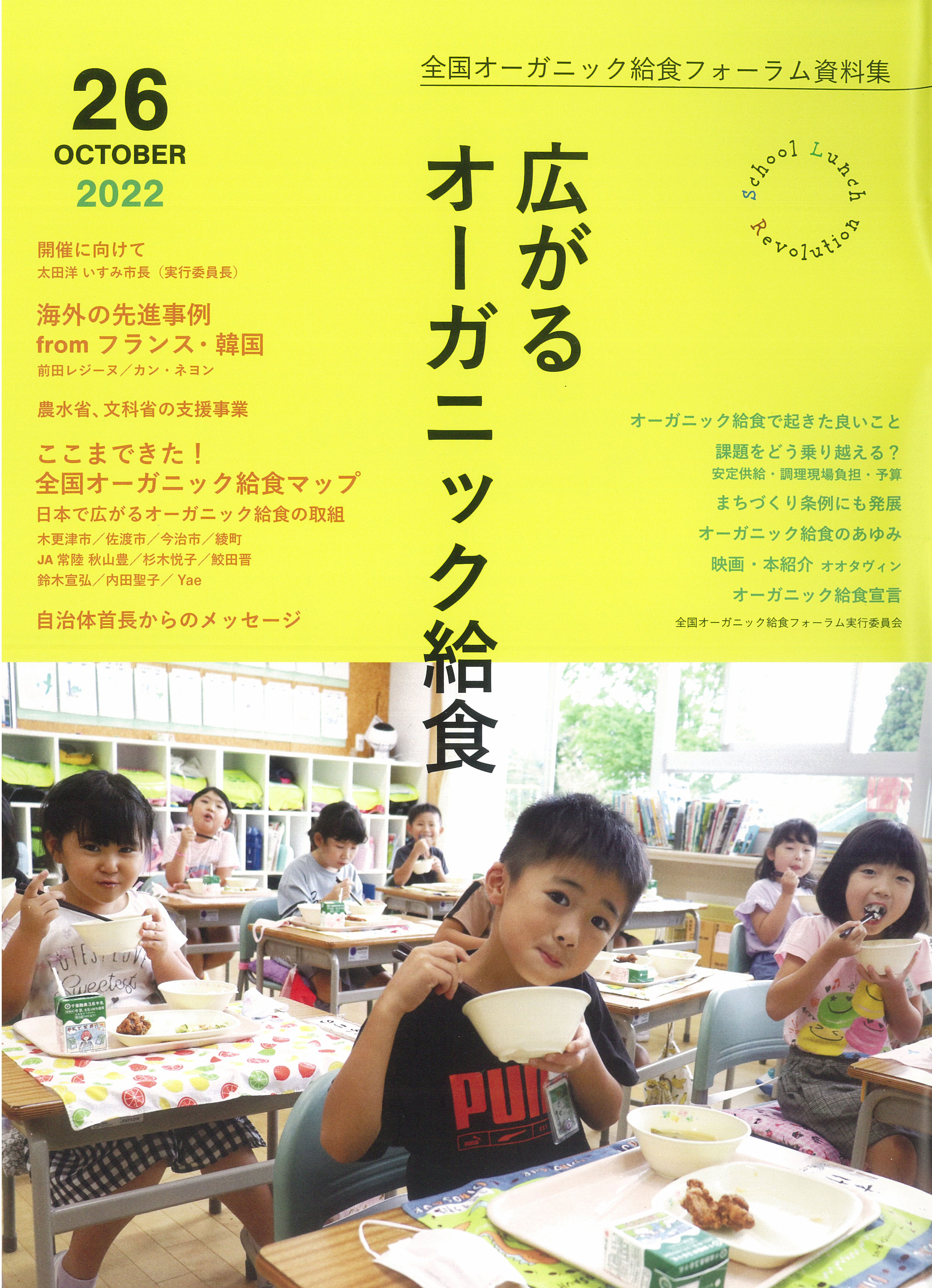

僕は、映画でこれを無償有機でやっているところを調べて回った。昨年10月26日、全国の市町村やJAに声掛け全国オーガニック給食フォーラムを東京の中野ZEROホールで開催し、1200人参加、オンライン含めると4000人参加した。沖縄から6人、北海道から7人きた。

韓国から帰ってきた2年半前、オーガニック給食は36市町村だったが、東京23区では、葛飾区や中野区で無償有機で学校給食やると決めた。世田谷区、北区、品川区など8つの区で4月から無償有機給食をスタート。5つの区で検討中、13区で無償有機給食が始まろうというすごい勢いとなっている。文科省も有機食材で…というところにきている。

このフォーラムでJA常陸組合長が1時間ほど話してくれた。JA常陸は、学校給食への有機食材提供に挑戦中。「これからのJAが生き残る道は有機農業しかない」とはっきりおっしゃっていた。

ぜひ鹿児島でもオーガニック給食を進めてほしい。「広がるオーガニック給食」、この資料を鹿屋でも市長さんに持っていってくれないかな。

鹿屋市も子どもたちのために無償・有機食材に。鹿屋市でもできるんじゃないかな。

種苗法改定の問題

これから「種」の話をしていきましょう。

〇種子法とは、日本人の主食となる穀物種子を国や自治体が安定供給させる責任義務を追う法律だったが、民間企業が種子事業に参入しやすくするため2018年に廃止された。。

〇種苗法とは、市場流通する植物の新品種権利保護(品種登録制度)と種苗表示等の規制を定めた法律で、2021年に登録品種の自家増殖が承諾性になる改定があった。

そもそも種苗法改定は

必要だったのか?

まずは、種苗法改定について。登録品種作物の種の自家採取ができなくなった。違反したら10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、共謀罪となる。そういう法律がいよいよ施行された。

当初、政府はシャインマスカットやあまおうなどの優良な知的財産が海外に流出するのを防ぐために農家の自家採取を禁止しないといけないと言って種苗法を改定したのだが、国会で「シャインマスカット、あまおうが流出したことありますか?」と聞いてもらったら、農水省は「そのような事実はつかんでいない」と答えた。

国会で嘘を言えば偽証罪になるから本当のこと言った。「優良な育種知見が海外に流出していないのに、国はどうして農家の種取りを禁止するのか?」と聞いてもらったら、国は答えられなかった。そもそも種苗法そのものは国内法だから海外に出て行ったものを止めることはできない、もともと論理的にも矛盾していた改定だった。

しかも、登録品種の自家栽培は10%未満、わずかな人だけだから大丈夫と農水省は言っていたが、農水省の調査資料では52.4%の人農家が自家採取しているじゃないか。農水省の様々な説明がうそだった。残念ながら報道はされなかった。何度も審議は止まった。我々は様々な形で反対した。それでもこの法案は自民党多数で通ってしまった。

かつてのモンサント法と

種苗法改定の類似性

かつて4-50年くらい前、米国の圧力で、自家採取禁止法案(モンサント法)が世界中に作られた。そしてモンサントやシンジェンタといった多国籍企業の遺伝子組み換え種子を農家に作らせたところ、インドでは20万人自殺者が出て、コロンビアでは農民暴動がおこり、世界中で廃止の動きになった流れがある。

1983年に国連食糧農業機関(FAO)は、食糧農業植物遺伝資源条約19条でも「種取りは農民の権利」だとし、日本も批准している。。

自家採取禁止は日本

とイスラエルだけ

国会で、「自家採取したら10年間の懲役とかの罰則まで定めて厳しく取り締まる国は他にあるのか?」と聞いてもらったら、農水省は「日本とイスラエルだけ」という回答だった。

種子法の廃止とは

次は、種子法廃止について。日本人の主食、米、麦、大豆などの主要穀物について、在来種から改良して各土地に合った優良な品種を、各都道府県の法律上の義務として、安く安定的に農家に提供することとしたのが種子法。。

これが廃止になった。そして政府は、「各都道府県は、その代わりに三井化学のF1品種『みつひかり』を販売して作らせなさい。それ以外の種子を農家に与えてはいけない」と言った。そして、その値段は通常種子より10倍近く高い。大変なことだった。。

今は、ほかの野菜の種もほとんどF1、1代限りの品種になっている。その時政府は、これからはコメ麦大豆は、すべてF1品種にすると言って回っていた。

私たちにできること3

「種子条例」・「種苗条例」

地域独自の法律を作る

地域条例制定で対抗の動き

そこで私も必死で全国を回り、種子法廃止に対抗する「種子条例」を作って回った。新潟県、山口県、長崎県、鹿児島県、この3月までに合わせて33の都道府県で「種子条例」ができた。条例は法律です。

今治市では「市の承諾なくして、遺伝組み換え農産物作ったら、半年以下の懲役、50万円以下の罰金に処す」という「種子条例」を作った。長野県では、種苗法改定に対抗して、長野県のりんごなど「県の登録品種については、今までの種苗法通りの登録手続き、登録料はいらない」という「種苗条例」を作った。

鹿児島県は「種子条例」はできたが「種苗条例」はまだ。「県の登録品種に限っては、これまで通り自家採取可能」と決めてくれたが、ただ、これは激変緩和措置であり条例ではなかった。。

県の決定というだけでは法的効力はない、条例だったら法律になる。これらの法律は、それぞれの地方自治体で作ることができる。議員が頑張れば作ることができる。鹿児島県、鹿屋市でもできるはず。

「地方分権一括法」により

国と地方自治体は法律上同格

これから大事な話をします。日本は、明治以来中央集権国家であり、国が指揮命令監督してきた。市は県にお伺い、県は国にお伺い、これが今までの日本。ところがこれは憲法の地方分権に反している。そこで、私たちが政権を取った時に「地方分権一括法」を通した。これまでの国が都道府県、指揮命令監督を一切禁止、通達禁止、過去の通達のすべての効力がなくなった。だから、地方自治体は、国の法令に反しない限り、どんな法律でも作ることができる。。

国会議員だけが法律を作るのではない。自治体でも議員が条例を作ることができる。もし議員がさぼって作らなかったら、有権者の50分の1で皆さんが作ることができる。鹿屋市がひと月で約1600人集めて、条例案を市民が提案して、住民投票にかけることができる。私たちが権利者なんです。。

泉佐野市がふるさと納税でやられたが、最高裁の判決で泉佐野市が勝って国が負けた。その時の判決理由。「国と市とは法律上同格である、国の泉佐野市への通知は単なる技術的助言に過ぎない」という判決。

我々は何でもできる、法律に反しているかの判断は第一義的にまずは自治体が決める。もし地方議会が法令に反した条例を作ったとしたら、国が裁判を起こして10年戦わないといけない。我々が権利者なんだ、そうして種子条例ができた。。

読売新聞は、「国が種子法を廃止したのに対して、地方が反発して種子条例を作った」と書いた。国に歯向かったと。これまではみんな国の言うとおりだった。

種苗法改定がいよいよ動き出した

映画「タネは誰のもの」で今何が

話は変わり、種苗法改定がいよいよ始まった。「紅はるか」という品種は、国の登録品種。今年は自由にこれまで通り農研機構から安く買い、JAも農家も作れたが、今年4月からいよいよ出来なくなった。

JA茨城の組合長から報告があった。これまでJAとして種芋を農研から機構買ってきたが、例年通りに注文したら「これからは指定した民間の種苗会社から買ってください」と来た。いよいよ始まった。。

紅はるか、イチゴも、いよいよ自家採取禁止が始まった。これまでと違って値段も高くなった。種芋、定植苗を高く買うことになりそうだ。このことをみんなに知ってもらいたい。

映画「タネは誰のもの」のDVDを持ってきた。ぜひみんなに観てほしい。そして、鹿児島県には「種子条例」はあるから、何とかして種苗条例も作ってほしい。そのお願いをするために、私は今日ここに来ました。

農業競争力強化支援法8条4項では、各地方、あまおうなど県の品種を民間から提供を受けたら提供しなさいという。

議会がサボっていたら

住民で条例を作ればいい

それではどういう種苗条例作ったらいいか。国の登録品種1980種類、各都道府県420種類が農業競争力強化支援法8条4項で民間に知見が提供されましたと、農水省が正式に発表。

民間はどこなのか、モンサントなのか明らかにしてほしいと情報公開法で尋ねたが黒塗りだった。

各県で情報公開条例ができているが、日本の種を守る会で福岡県がやってくれ、あまおうが民間の名前は黒塗りだったが、株式会社に知見提供されたということが分かった。べにはるかも、知見提供されているのが十分に考えられる。

沖縄でこういう条例を作ってもらえた。もし民間から提供求められたら、それに対して生産者、消費者、学識経験者入れて、審議会を設ける、経済にどういう影響与えるかアセス調査を2年がかりでやる。

もう一つ、沖縄に頼んだ、県民財産だから、県民代表県議会議員の決議がなければ提供できない…ということ。だが、これはできなかった。

県の登録品種、県の農業振興のために作った、農家に負担をかけずにこれまでの種苗法通り手続きはいらない。県が権利者であり、そういう条例を県で作ることができる。

県知事が変わろうと、国が何が言ってこようと県の登録品種であり守れる。何とか種を守ることが大事。頑張りましょう。

会場から「4月から食品の表示が変わるが、どうやって安全なものを見分ければいいか」「鳥獣被害について何か対策は」などの質問があった。

《雑草・コラム》

作る側でなく食べる側

から食を考え直すとき

元農水大臣、山田正彦さんの講演に続いて「タネは誰のもの」という映画を観た。

種苗法改正で、今まで自分たちで育てた野菜や果物、自分の畑でとれた種を使ってはいけない、自家採種禁止等の内容で昨年4月に公布となった。

以前から自分たちで有機野菜を作っている人たちの間では、大きな話題になっていて、ただ、当初は私も含めてピンとこなかった。

そんなおかしな法律が成立するはずがない…と。

私自身は、周りから手伝いをいっぱいもらいながら米を作ったり、有機栽培の畑に行って少しだけ手伝いをして、お裾分けをいただくというくらい、自家消費のためだったので、危機感らしきものは無いに等しかった。

ただ、この映画を観て、それなりの規模で農作物を作っておられる農家は、自家採種ができずに、よそから買ってくるとなると、その費用が500万円、規模によっては数千万円になるという。

また、種イモや種株を翌年のために保管している様子が映し出され、それを大事に増やし使って新たに育てていくことで生計を立てていたのに、それが出来ないという。

ただでさえ後継者不足で

何を守ろうとするのか

それも国が法律で作ったということはとても理解しがたい。種苗法改正と種子法廃止とで地域の農家は、まるで裸にされたようなそんな気分なのだろう。

というより、それでは生活ができない。ただでさえ後継者のいない農林水産業と言っているのに、何を守ろうとしているのだろう。

分かっている人は分かっているのだろうが、ただ、数年前の私のように、ピンとこない…それも、このことが意識されてなのか、ほとんど報道されないに等しいので、農に関わる人以外、ほとんどの人たちが知らない。

特に農に関わりのない女性や子供たちはそうなってしまうのだろう。

さらに映画の中で、自分たちが今までずっとやってきた、この土地にあった種こそが、その土地の中で伝統野菜的においしさや栄養を保ってきたのだろうが、「自分たちで育てた種でなくて、どこかよそから来た種で何ができるのだろう」というような憤りの声を発していた。

その裏には、F1(一代限りの品種)だけでなく、遺伝子組み換え食品やゲノム編集された作物の影がちらほらするという。

私たちはこれまで農薬や化学肥料がいっぱい使われた農畜産物を食べてきて、アレルギーや様々な障がいの一因ともいわれ、今の発達障がい等の要因も、様々な実験で少しずつ分かってきつつあるらしい。

何が豊かなのか

豊かさはいずこへ

しかも日本の残留農薬の基準はとても甘く、これに加えて遺伝子組み換え食品やゲノム編集された作物がどんどん出てきたらどうなるのだろう。

まだ昭和生まれの人たちは自分の代では、そこまでないと言われ、2代、そして3代、4代と続くと、そこに何らかの障がいが出、奇形とかに繋がってくるということも言われているようだ。

この大隅半島は、山々に入るとその豊かさをすごく感じる。食も豊かと言われるが、この田舎でも実際私たちがスーパーで全国から来た季節感の無い野菜を買ったりしていて、果たして豊かとは何なのだろう、疑問に思うことも多い。

国が進めるスマート農業とかを否定はしないが、一方で自分たちで食べる、特に子供たちが口にする食材は、しっかりと自分たちの手、自分たちの思いが入ったものでないとならない、そんな思いの人たちが、私の周りにはどんどん増えてきている。子供たちの未来をこの大人たちが崩しているようで心が痛い…と。

この豊かな大隅半島に住んでいるからこそ、何が豊かなのか、作る側でなく食べる側から、食というものを根本から今一度しっかり考え直してみるときになったのだろう。特に子供たちのために…。(米永)

《雑草・コラム》

目を背けてはいけない

子や孫たちのために

元農水相の山田正彦さんの講演を聴いた。

以前から、種子法廃止や種苗法を話題にしていたグループがあって、そこでは実際、有機栽培で大豆を作ったり、小麦やもち麦を育てたりしている。個人レベルで自分たちが出来ることを…という人たち。

話の中でも種子法廃止については、動きがあることは話題になっていたが、実際、種苗法に関しての動きやオーガニック給食が、ここまで進んでいるとは知らなかった。

私たちが思っている以上に、危機感を持って、現実に動いている人たちがいるということはうれしくもあり、早く追いつかなくては…という思いにもなった。

農薬についても、中国の輸入作物よりも、日本の基準のほうが甘く危険ということも聞いていたし、そうした話を聞くと、自分で食べる分くらいは自分たちで…ということもあって、今食べている米は、乳酸菌を使って農薬を使わない玄米、この前も無農薬で作った野菜ももらってきた。

もっと前から、種の交換会などにも興味があって参加したりしていて、今回、この講演でそれ以来久しぶりにお会いした人もいた。ただ個人的なレベルもだが、もっと大事なことは地域の中で、それをしっかり広がりを持って伝えたり訴えたりしていかないといけないということ。

講演で山田さんが訴えていたように、まだ私たちはいいのかもしれないが子や孫に大きな影響が出てくるということ。現実には今でも、発達障がいなども、そうしたことことが一因とも言われている。

全国でオーガニック給食急速に

ただそこには、とても政治的な動きがあって、大きなメディアでは、そこを扱いたがらないという。目を背けている部分がある。

しかし、子供たちというよりも、この日本の将来を考えると、全国でオーガニック給食が急速に広がっていこうとしているように、これこそが待ったなしの大きな問題になっていて、それに早く気づき、気付くだけでは駄目で、それを動きに変えていかないと、今でも手遅れなのだろう。

いま、統一地方選の真っただ中で、終わった県議選の中でもこうした訴えをしていた候補がどれだけいただろうか。

特に鹿児島は保守地盤の固いところで、既存の政策の中での公約等になりがち。できたばかりの子ども庁に合わせ子育て支援、コロナウイルス禍からの経済支援など、訴えるような内容も重なり、候補者の違いを見出すことができず、投票率は2003年県議選から6回続けて最低を更新している。しかも42・97%と2011年から50%を切っている状態は尋常ではない。

私たちは選挙の時だけでない、日ごろからもっと、自分たちの子どもたちの未来、ただでさえ少子高齢社会、人口減少社会で、若い世代にどんどん負担がかかっていく。それが子ども庁ということだろうが、テレビ等にほとんど出ない食の問題、農薬や種と遺伝子組み換え、自給率の問題などを今すぐ取り掛かっていかないと、それこそ取り返しのつかない次元の違った大きな禍根を残すことになるのだろう。

しばらくは、この問題に触れていきたい。(米永)

《雑草・コラム》

市民としての

食へのアプローチを

続けて山田正彦さんの講演の話だが、そこではいろんな論点があり、それもとても大事な内容で、本当に喫緊の課題でもある。

だからこそ、今各自治体がオーガニック給食を始め、あるいは始めようとして、JAの中でも気づき始めアクションを起こしているところがあるようだ。

売り渡される食の安全

講演のあと、山田さん著の「売り渡される食の安全」という本をサイン入りで買い求めた。

第8章まである内容で、「国民を二度と飢えさせないー先人の思いが詰まった種子法はなぜ廃止されたのか」「海外企業に明け渡された日本の農業」「自分の畑でとれた種を使っていけない」のほか、遺伝子組み換えやゲノム編集の米、モンサント裁判や世界で加速する有機栽培などの話が綴られている。

こうした意識ある人たちは結構集まっていて、先月は声をかけられて車を飛ばして吹上まで出向き1泊していろいろ情報を得た。 危機感を持った人たちが集まっていて、そこではムクナ豆を栽培してもしというときに備えよう…と、種用の豆ももらってきた。

ルポ 食が壊れる

そこでも、これ読んだほうがいいよ…と勧められたのが堤未果さんの「ルポ 食が壊れるー私たちは何を食べさせたれるのか?」であり、そこでも大きな危機を訴えながらも、今まで農薬や偏った肥料で死んだ土壌を蘇らせ、奪われてしまった日本の食の未来を新たな視点で切り拓け…と訴えている。

私たちは戦後の農業や教育が、どういった形で変えさせられてきたか、東京に住んでいると分からないのだろうが、この豊かと言われる大隅半島で生きているからこそ感じることがある。 この豊かな地だから出来ること、戦後おかしくなった農業を変える何か秘めた力があると感じ、水のきれいな肝付町川上で古民家を探したり米を作ったりしてきた。

日本の食が危ない

その10年ほど前も、無農薬、有機農業が取りざたされて鹿児島市のオーガニックフェアなど出かけたりした。そのときは認証制度がスッキリしない形だったけど、今回は、そうした形式的なことよりも、現実の危機感から多くの皆さんが動き始めているようだ。

また、4月の文藝春秋の特集は「日本の食が危ない」で、50ページを超えて特集、ルポが記されている。

今、私たちは何をしなければならないのか、コロナ感染やロシア・ウクライナ戦争で、それが具体的に、そして鮮明になってきている。

このことにいち早く気づき、多くの人たち、地域が動き出してる、それはこの大隅半島こそが…とも思うのだが、何かとても重たいものがあるようだ…。

農地を集約し、スマート農業等が農業政策として進められる一方で、これは、食の安全という見地、それも子どもたちの将来、食育まで繋がっていく、違った視点からの市民としてのアプローチ。

いまここで地域を挙げてのこうしたアクション、私たちのことだけでなく、未来の子どもたちのために絶対必要なこと…。(米永)

《雑草・コラム》

後進国日本を

もっと認識して

鹿屋市の学校給食は、センター方式で平成22年9月に南部給食センターがスタートし6000食、令和3年9月からは北部給食センターが稼働し4000食分を子どもたちに提供しているという。

平成22年の南部給食センターがスタートする際には、子供たちの食を考え、一部保護者らが自校方式を残して…などを教育委員会に訴え、それをずっと追いかけ取材したことがあった。

しかし、教育委員会はすでに決定したことだとして、そのまま計画を進めた。

南部北部合わせて1日1万食という食材を集めるという作業は、果たして子供たちの食、あるいは食育という観点から、私自身もどうなんだろうという思いも強く、市内の各肉屋さんを回って聞いたり、お米の納入先を調べたりした。

その中で大きな疑問もあったり、南部センターの調理請負業者についても、手を挙げた地元の業者と県外の業者との間での選定についても調べたりした。

決まっていることなので…と言われながらも、この高隅山系の緑豊かな地域、そして錦江湾に面した海の幸もあり、子供たちの食を考えると、特に食育という観点から自校方式のほうがいいという思いを持ちながら、その保護者らの訴えを取材した。

しかし、コストなど合理的な理由、効率優先、センターそのものの建設に絡んでなど、その声は届かなかった…というよりも、ほぼ門前払いという形だった。

学校給食の取材をしている中で、その献立の在り方、食材選び等を調べ、その方向性に疑問もあったので、例えば、センター方式でするにしても、その施設の前に簡単なプレカット工場を作れないか…、地域のおじいちゃん、おばあちゃんの作った野菜を特定の品目だけでも、形は不揃いでも、そこに持ち込むことで給食材としてカットされ調理していく方法などとれないか等を提案したが、これも決まっていることなので…ということだった。

地産地消だけでなく

有機食品の利用を

今、南部給食センターでは、学校給食における地産地消の推進を図り、令和5年度までに地場産品調達率を35%以上に引き上げるため、地元食材を優先的に活用、納入事業者に対して理解と協力を求めている。

北部給食センターでは、令和6年度までに地場産品(鹿屋産)調達率 35%以上を目標にしている。

今、学校給食費については、2022年度に全国で3割が無償化を進めている。加えて昨年10月に東京で行われた全国オーガニック給食フォーラムの資料によると、地産地消の推進だけでなく、123市町村が有機食品を使用しているという。

国の進める政策、種子法廃止や種苗法を考え、また、自給率、農薬や飼料などを考えあわせると、今、私たち大人もだが、子供たちの生命、健康に関しては最悪に近い状況ではないかと強い危機感を持つ。この国の食に関する意識、認識はとても遅れている、というよりひどい現状がある。

気が付いたところから、この現状から脱しようとする動きが始まっているようだ。この国の明るい未来、子供たちの将来のために、今を生きる私たち大人に課せられた使命だ…と。

食の豊かな、食の供給基地と言われるこの大隅半島。果たしてその未来は、ここに住む子供たちの将来は…何らかのアクションを。(米永)

大隅発!有機玉露を世界へ

オオスミ オーガニック

ティ カンパニー

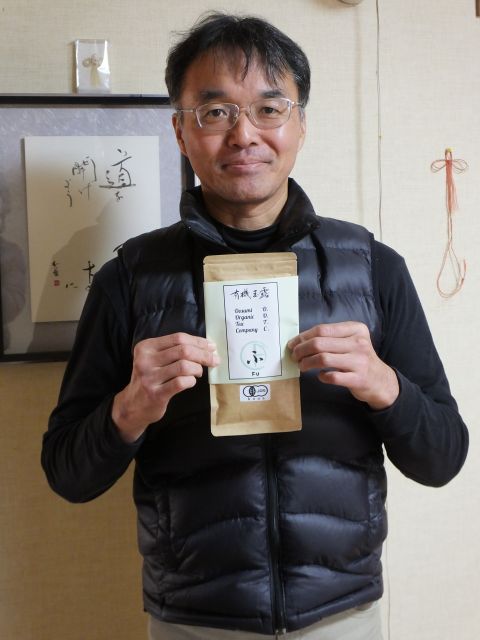

代表の尾崎重尚さんに聞く

鹿児島県の若い世代の茶生産者に有機栽培の玉露の作り方のコンサルティングをおこない、作ったお茶のマーケティングをはじめた会社、Oosumi Organic Tea Company(オオスミ オーガニック ティ カンパニー)。

びっくりするほど

美味い有機玉露

代表は尾崎重尚(おざきしげひさ)さん。旧大隅國(霧島、鹿屋、肝属、熊毛)の茶業青年と共に「びっくりするほど美味い有機玉露」に挑戦…として、令和4年4月に創業。

尾崎さんは、普及員としての23年の経験から、県内茶生産者との交流、信頼関係の構築、生産者育成とブランド育成を行ってきた。

そこで、土づくり、仕立て、製造、すべての工程に出来る限りの手問を詰めた若者達の「夢」の結晶に挑戦…を決め、今、40代を中心に8茶農家が有機玉露にチャレンジしている。写真は尾崎さん。令和4年での生産者は次のページ…→オオスミ オーガニック ティ

挑戦に至った経緯

普及員の仕事をする中で、茶業界における現状については、これまで鹿児島の茶業発展を支えた流通システムがあった。機械化と規模拡大、高品質で品質が安定した茶の生産拡大により全国一の生産量を誇る産地に成長生産した。

値決め、決済、販売と分業化が確立され、関係機関による厚い支援もあって、生産者は茶の生産に労力を集中すればよかった時代。

茶生産者~市場~茶商~お茶屋や量販店~消費者と情報は一方通行だった。

昭和は贈答用としての茶が消費の主力で、平成になってからボトリング茶が生活に溶け込んできた。

令和では産地や生産者

の情報をダイレクトに

令和になると、SNSの発達で産地や生産者の情報をダイレクト受け取り、高級茶、有機、国産紅茶など、茶の消費は多様化。

今は茶生産者から消費者まで、それぞれで情報が双方向になり、消費形態が変化。人にあげるものから、自分のために買うものへ変化。

生産者は消費者の声を反映する生産が求められるようになってきている。

また、今主流となってきているドリンクメーカーが支える産地とその弱点としては、RCEPによるアジア圈の輸入自由化があり、台頭してきている中国の輸出拡大。

茶生産量は、中国300万トン、日本8万トン。栽培面積中国293万ヘクタール、日本3・8万ヘクタール、輸出量は中国3000億円、日本204億円であり、国内茶産業は危機を迎える可能性が大きい。

茶産地を維持するために、国内大手ドリンクメーカー主導で品質のそろった安価な茶を大量に作るなど経済の論理で対抗。地域の大型法人に対して積極的な支援を行い、茶園の集約、工場の規模拡大、機械の導入、低コストで品質の安定した茶生産を推進。

これによりギリギリの生産コスト、薄利、指定された生産方法、大規模工場への集中、増える法人とその従業員。

メーカー主導では、大量に同じ品質で安価。

ただ、令和の消費者は、嗜好品としての評価をしていて、好みの多様化、小ロット、こだわり、高単価でもOK…など考え方が異なっている。

小量・多品目生産の

小規模な経営者が…

比較的小規模な経営の生産者は、小量・多品目生産が可能である。

そして、ネット環境の充実が作り出した販売体制が可能。消費者は茶作りに対するこだわりなど生産者の情報を簡単に入手し、共感した対価として茶を購入。世界の距離を一気に縮める新プラットフォームを形成。

さらには、RCEPやEPAなど関税の撤廃、物流の自由化の加速などが、今後の茶の輸出事業に大きく影響していく。

つまり、マーケットインによる産地の育成をし、生産者の意識を世界に広げ、消費者の希望を満たすことができればすぐにでも世界中の消費者を対象に取引が可能なる。写真は水出しできれいな緑茶に/販売している有機玉露

そこで、若者が夢を見られる茶業、有機玉露を世界へ。世界の日本茶ファンヘ自分の飯高傑作、ストーリーを発信。

感謝と共感とその対価として、若手経営者による自分たちの新たなブランドを構築。

マイナスの現実ではなく、それを打破する「夢」の提案。

「夢」…毎日を楽しく過ごす仕事、「行動」…夢を現実化する企画、「活力」…消費者からの感謝により、オンリーワンを世界へ発信していく。

「有機・玉露」の世界発信、新たなブランド形成の成功する必要十分条件を満たすもの。

国内外の消費者が様々なお茶の中から、自分たちが作るお茶を選んでもらうためにしておかねばならない事は次の4つに加え「有機認証」を取得すること。

①生産地の情報が明確であること(テロワール)

②生産者の茶作りに対するコンセプトが明確であること(ストーリー)

③飲む人の健康に貢献していること(ヘルス)

④生産工程が明確で有ること(トラスト)

有機農産物に対して関心が高く、日本茶の「旨み」を味わう事、「健康」を得ることを望んでいる。

尾崎さんは、普及員で県内の茶農家を訪ね、仕事をしてきたな中で、坂元園製茶の坂元修一郎氏と出会った。

坂元さんは、生産協会の会長として鹿児島県の将来を模索。「有機・玉露」のような高品質の茶のブランドがこれからの鹿児島には必要、本当のブランドとは、こちらから売り込まなくても相手から寄ってくる…、販売価格を自分で決める事ができる商品を…ということを教わった。

「坂元園監修」の有機玉露で、人と技術をブランド化していく、おおすみ有機茶研究会が新たなブランドとして世界へ発信することを、Oosumi Organic Tea Companyが支援していく。

23年の普及員体験

スキルが今後活かされる

尾崎さんは、普及員として、平成16~19年に曽於で製茶の基礎を学び、県大会の取り組みのなか、坂元園との出会い。

同20~24年には、種子島で各種技術の習得、種茶、バルシステムなどブランド設立、発酵学でばかし肥料を研究。

同25~29年には、鹿屋・南隅で基礎の応用、実践力の作成、田代有機玉露研究会などブランド設立、県大会イベントの開催方法を学んだ。

そして同30年から令和2年、霧島で全国大会等、実践を成果へ、紅茶研究会でブランド設立支援、OTYクラブで有機栽培への取り組みを行った。

それらが、これからのスキルとなって活かされることになる。

令和4年4月に創業した00TCは、茶業コンサルタント及び斡旋販売を行うが、令和4年はコンサル料は取ってない。

その代わりに生産コストをかけ、品質を上げてもらうことを行ってきて、荒茶を仕上げて製品化。商品価値を上げて販売することで利益を確保していくという。

新たな飲み方等の提案も 尾崎さんは「これから国内だけでなく、海外、欧州を中心にバイヤーへ発信していきたい。ただお茶は世界中にあり、当初は抹茶も考えたが設備投資が必要で、手間暇かけた有機玉露を若い世代の仲間たちに作ってもらい、ブランド化しそれなりの値段で発信していきたい。ネットでも販売できるように準備中です。

有機玉露の美味しい飲み方、急須や水出しで、またレストランなどでのティペアリング、ワインのようなボトルに入れて飲むスタイルも少しずつ流行ってきていて、今後そうした提案もしていきたい。

まずは、この大隅の有機玉露、地元の人にも飲んでいただきたい」とPRしている。

00TCは、鹿屋市横山町1635-3、電話090-2088-2262

有機玉露「FU」は、1,100円/袋

有機玉露づくりの

仲間たち その嗜み方

オオスミ オーガニック

ティ カンパニー

ティ カンパニー

その仲間たち、玉露の嗜み方

鹿児島県の若い世代の茶生産者に有機栽培の玉露の作り方のコンサルティングをおこない、作ったお茶のマーケティングをはじめた会社、Oosumi Organic Tea Company(オオスミ オーガニック ティ カンパニー)。

有機玉露づくりにチャレンジしたその仲間たち、そして玉露の嗜み方等は次の通り。