《大隅点描》

ホソバヒメトラノオ咲く

ホソバヒメトラノオ(オオバコ科)は夏緑多年草で本州(和歌山県、大阪府)四国(高知県)、九州に分布するとされ、種子島が南限とされる。

1高さ60センチ前後で葉は細く対生、または互生し葉柄はなく茎部は葉を抱く。鋸葉は中間から先端部のみ見られ、8月から10月にかけて青紫色の濃い花を咲かす。

鹿児島県絶滅危惧2類、国絶滅危惧1B類の希少種であるが、本地の野尻野草原では地元の農家の人が黒毛和牛用の牧草として定期的に刈り取っているため種の保全がなされ、広く分布し個体数も多い。

また葉が広く卵形のものをオオホソバノトラノオという。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヒオウギ咲く

阿蘇草原を思わせる南大隅町の野尻野草原にヒオウギ(アヤメ科)の大輪の花が太陽に向かってメルヘン的な咲き方をして、しばしその景色に見惚れていた。

茎は高さ50センチから100センチの多年草、葉は広い剣状の扇形で和名は桧扇(ひおうぎ)で葉の並びが桧扇に似ているのでいう。

1つ株から多く株立ちする習性があり、その分花茎の数も多くなり茎の先端部に多くの花をつける。花の直径は5センチから7センチと大きい。

全体がオレンジ色でその中間に橙赤色の斑点が鮮やかで何かを強調しているような咲き方をしている。

この花も昔は盆花として人気があったが、育てるのが大変で分布は本州、四国、九州、沖縄までと分布区は広いが、山地の草地に咲くため実際にはヒオウギを見かける機会は少なく鹿児島準絶滅危惧種に指定されている。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヒメユリ咲く

ヒメユリ(ユリ科)は九州本島から沖縄にかけ、丘陵地に分布する。ユリの仲間では最小の花を咲かす。茎高は50センチから170センチと高さに幅がある。

他の草本植物やメダケ等の高さに合わせて他の植物に寄り掛かる習性がある。

茎葉は互生で他の植物に寄り掛かれるように剣状の細長い葉を4枚東西南北に付ける。花は直径3センチから4センチと見落としてしまうほど小形であるが近づくと、その橙赤色の花が鮮やかで美しい。

花は下向きに咲き、花弁は強く反り返る。南大隅町の野尻野地区では昔からヒメユリの花を盆花と呼び、仏壇やお墓に捧げていた。野尻野草原には現在も人知れず咲き続けている。

現しかし他の地区でヒメユリを見る機会はなく希少で、鹿児島県絶滅危惧1類、国絶滅危惧1B類に指定されている。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

風力発電所のあり方

筆者はもう25年前になるが、当時輝北町自然調査員として輝北町(現鹿屋市)風力発電所計画中の環境影響調査を担当し、クマタカ生息地に近い所は風車は極力離してもらう条件付で大隅初の風力発電所が完成した。

あれから年数も経ち忘れさられたのか、昨年から同じ会社が鹿屋市輝北町だけでなく垂水市側の広いエリアの山岳地帯まで風車新設の計画が持ち上がっている。

この計画書案を見たら災害を引き起こすような火山灰土壌(二次シラス、軽石、火山灰土)が層を成し堆積する軟弱な地盤である。

そのほとんどの山地が侵食谷化し、その様な地質に向いた黒松が大群生し、しっかりと根を張り風水害から守られていた。

また黒松は牛根松とも言われ藩政時代には建築材、家庭燃料材として鹿児島へ出荷されていた。その牛根松も30年前からマツクイムシの被害にあい全滅した。

根が枯れて、のちの大雨により侵食谷化し土石流災害の引金ともなり垂水市の新城、海鳴、牛根、二川を走る国道220号線は毎年のように通行止めとなり、これら背地山材は災害発生危険地域で今年春には牛根境の上部にある広大な太陽系パネル発電所から大量の雨水と土砂が山林を流下して国道が通行止めになったこともあった。

現状ではこれら計画地の山地は病んでおり、何もしなくても大量の雨水と土砂が国道へ流れ込む状況を考えた場合、さらにその上流部の山地での乱開発は極めて危険な状況を造り出すことが想定され、国道沿いを住処とする人々にとっても危険にさらされないか危惧される。

やはり想定される事案は極力避けた方が良い。クマタカ生息地も大切に保護されるべきで人の生命、財産はもっと大切に守られるべきである。

本計画以前の問題として環境影響調査が行なわれるが、本地一帯の山林は広いエリアに国指定のクマタカ生息地であり、森林の広葉樹は地球温暖化防止に大きく貢献しており遊んでいる土地(空地)ではないことを忘れないでほしい。

この様な豊かな環境森林地にクリーンエネルギーを提唱した大規模な風力発電所の開発はふさわしくないし、当然のこととして環境影響調査そのものも必要でなく、またそれが仕事であってはならない。

話は変わるが、写真は南大隅町にある風力発電所である。20年前に20基近くあった風車は現在は半分が撤去が終わり、残りの10基は来年度までに撤去を終える予定になっている。

跡地に高さ150メートルもある数基の風車に切り替える予定であったが、現在はあの理由で白紙となっている。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ダイサギソウ咲く

ダイサギソウ(ラン科)は本州の太平洋と四国、九州、沖縄まで広い分布を示しているが現在では絶滅に近い状況にある。

ダイサギソウは古来から日当たりの良い乾いた原野草原を生育としていた。また人間もこうした原野草原を必要とし、そのカヤは住居の屋根を葺くことに使われ、カヤ場もあり、また馬、牛の牧草地と必要であった。

そして病害虫の発生をふせぐ意味からも野焼きも行なわれていた。いわば草原植物と人間との関係は知らず知らずの共存共栄の関係にあった。

しかし人間の生活環境が戦後の衣食住と生活様式多様化の変化による近代化により、こうした半原生的原野草原を必要としなくなりダイサギソウなどの貴重な草本植物も減少するに至り現在は放置された一角で辛うじて生育し生き延びているにすぎない。

このまま草原の放置が続くと同じイネ科のメダケが猛威となって繁殖しており、いずれ10年先にはこれら草原植物は絶滅するに至る状況にある。

ダイサギソウは鹿児島県下でもほぼ絶滅に近く大隅半島では大隅中部、大隅南部の草地に数えられるほどの個体を見るのみであり鹿児島県絶滅危惧1類、国絶滅危惧1B類に指定されているが、実際の種の保存に向けた対策は何ら実行されておらず、ただ貴重であることだけを呼びかけているにすぎない。

このまま草原の放置が続くと同じイネ科のメダケが猛威となって繁殖しており、いずれ10年先にはこれら草原植物は絶滅するに至る状況にある。

ダイサギソウは鹿児島県下でもほぼ絶滅に近く大隅半島では大隅中部、大隅南部の草地に数えられるほどの個体を見るのみであり鹿児島県絶滅危惧1類、国絶滅危惧1B類に指定されているが、実際の種の保存に向けた対策は何ら実行されておらず、ただ貴重であることだけを呼びかけているにすぎない。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

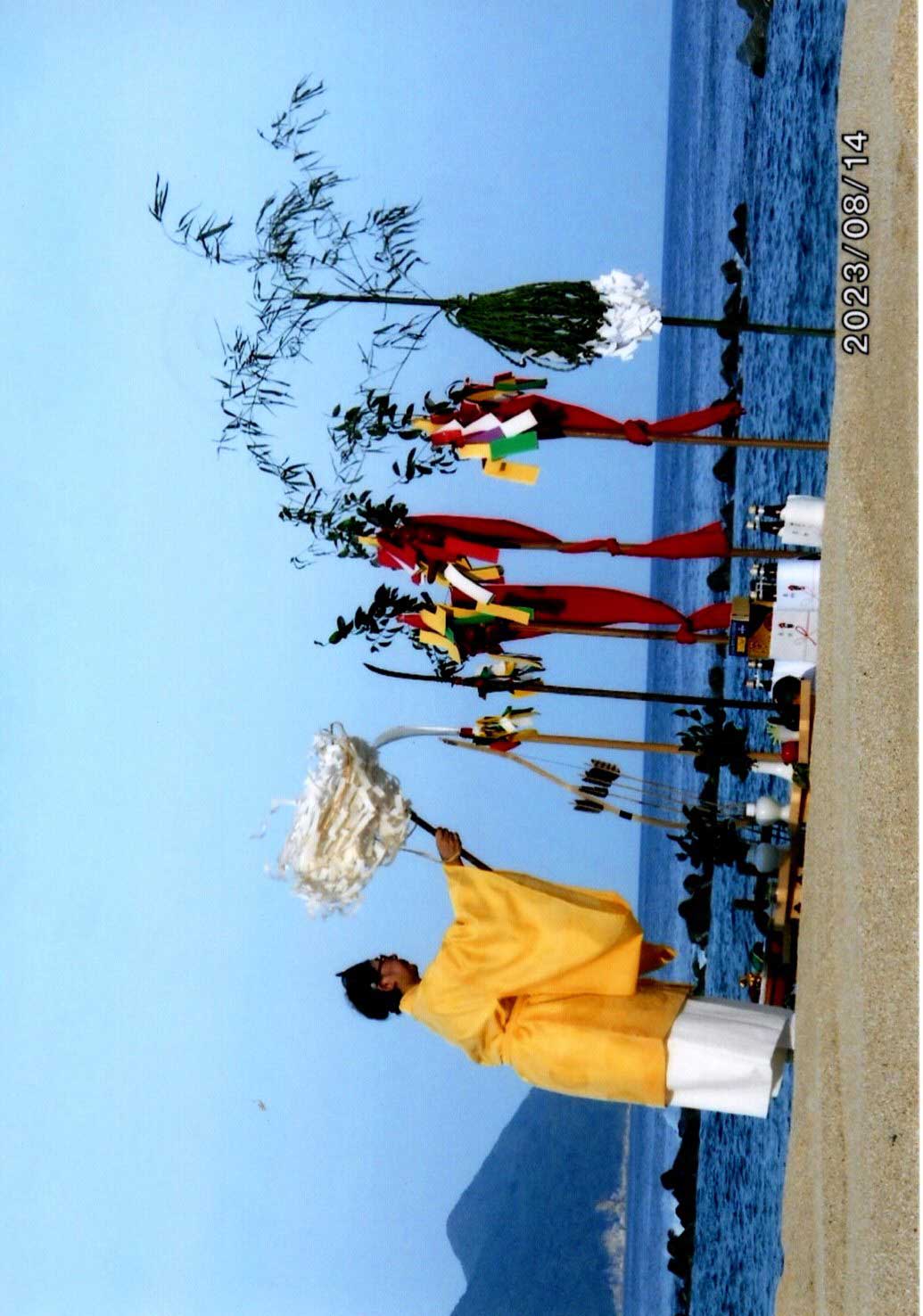

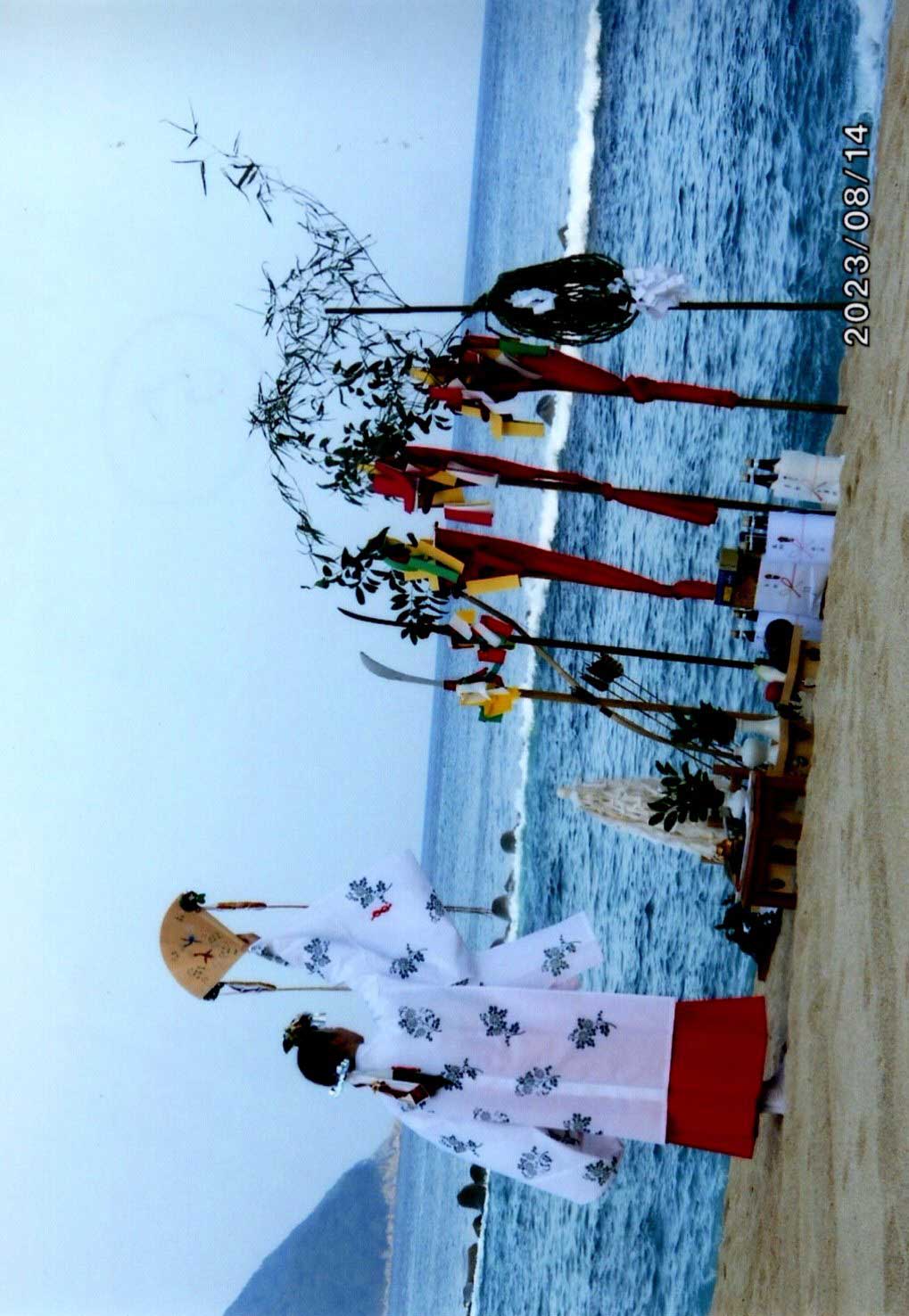

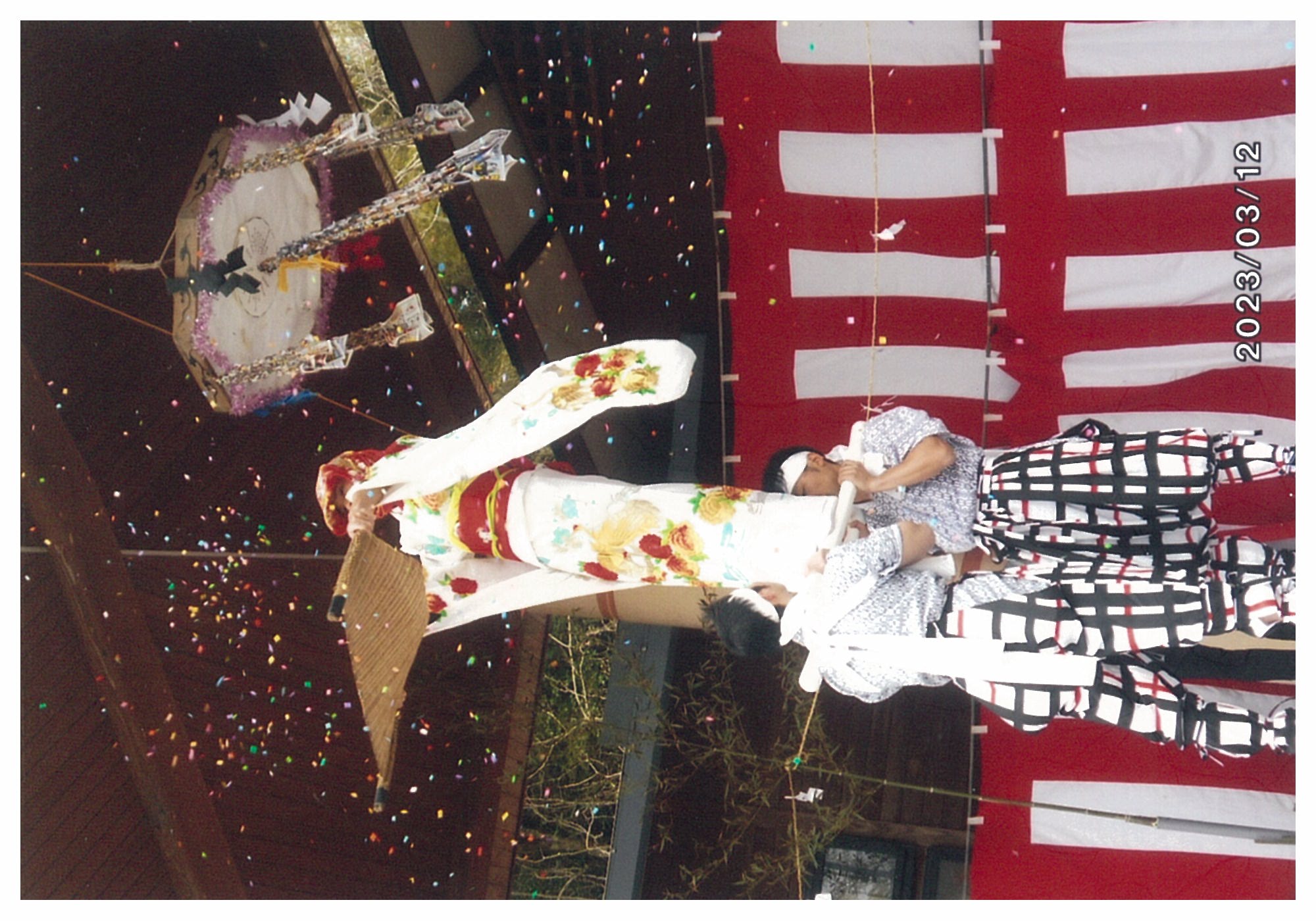

岸良の夏越祭り

夏越しは旧暦6月晦日に各神社で行われる祓の行事で、名の通り、暑い夏を無事に越して残りの半年を無病息災の願いが込められている。

悪病を追い払う「茅の輪くぐり」は良く知られる。大隅地方では夏越祭りは「ナゴッドン」と呼ばれている。

夏越は祓いであるが禊(みそぎ)で水浄祓力で海水で身を清めて罪や汚れを祓うこととされるが、大隅地方は志布志湾を中心に砂浜海岸が広く分布し、古来から潮水に浸すと効験が大きいとされ、「潮がき」という風習が現在も地域の家で細々と行われている。つまり潮は海であり海神(対山神)であり記紀神話の山幸、海幸に通ずるものがある。

その肝付町岸良の平田神社に伝承される夏越祭り(ナゴシドン)は元は旧暦に行われていたが、今は古里のお盆行事に祭りを引き寄せ8月14日に定着している。

以前は岸良浜まで大行列の浜下りという御神幸であったが、今は軽トラック1台の浜下りとなっている。

神職は海神に御饌(みけ)を捧け、のち薙刀舞、巫女舞、山の神舞が奉納され最後は夏越に参加していた約100人ほどが四方に張られた茅の縄を上下に3回くぐって厄を払う禊祓いを受けた。

岸良の平田神社の創建時代は明らかでないが、戦国期の肝付氏一族の岸良氏の尊祟とし守社は熊野信仰の影響下にあったとされ、600年の歴史ある夏越祭り。

テコテンドン祭りの伝統(行事、芸能)が現在に引き継がれていることは本地の宝である。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

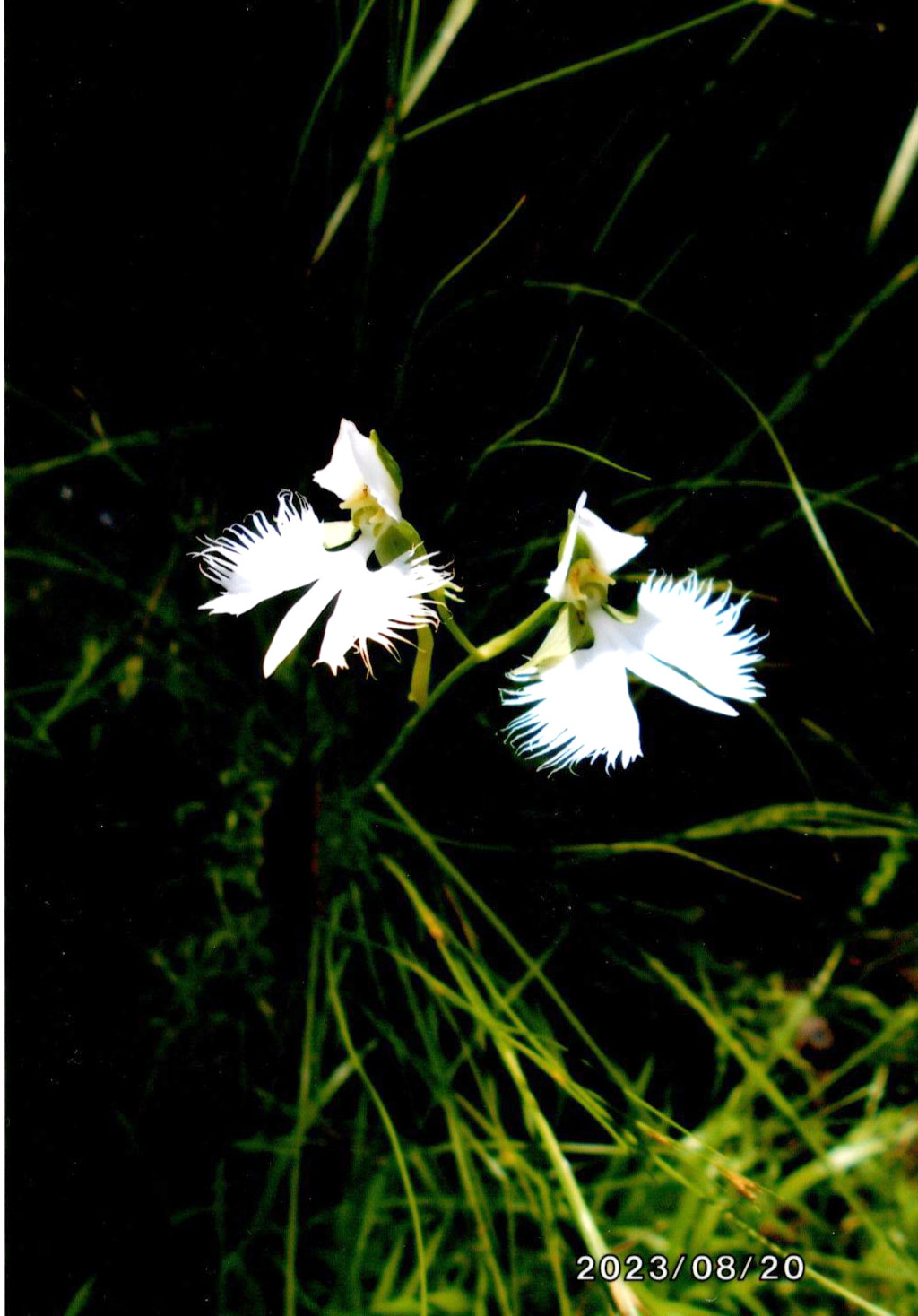

サギソウ咲く

サギソウ(ラン科)は、白いサギが舞う姿に見立てた花形をいう。

その姿かたちが美しいことから愛好者も多く市販もされている。

鹿児島県でもほぼ絶滅に近い状態で自生分布しているにすぎず、鹿児島県絶滅危惧1類、国準絶滅危惧に指定されている。

大隅半島での自生地は、大崎町、志布志市、曽於市、鹿屋市の3市1町に跨る菱田川流域の凝灰岩湿地帯、数ヶ所に分布しているにすぎず、個体が少なく、稲作農村の消滅、河川改修、山林開発次第では、いつ絶滅してもおかしくない状況にある。

また同域にはダイサギソウも自生し、サギソウ以上に絶滅が危惧され、鹿児島県絶滅危惧1類、国絶滅危惧1Bに指定されている。

いずれにしても良書とも自生地の保護を急がねば、明日でも絶滅する状況にある。 太古の時代から自生し続けるサギソウほど美しいものはない。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

タカクマムラサキ開花

2021年12月31日、高隈山系刀険山山麓で発見した原種のタカクマムラサキ(シソ科)の枝から挿し木に仕立て成功した3個体が2023年7月22日現在、高さ2メートル60センチまで成長し同日早朝に開花した。

1個体の茎(幹)の根元から、さらに2本の茎が成長し3本の株立となっている。1本の茎に約10枝を打ち、さらに小枝も打ち、その枝先すべてに花芽をつける。またその枝の節の成長に伴い最大7節まで花芽をつける枝もある。

1個体に約120ヶ所に花芽をつける計算になるが、一斉にすべてが開花せず、節の成長に伴って順を追って開花し9月上旬まで開花が続く。

花は写真に見るように集散花序で開花寸前の1個の花球の直径はわずか1ミリ、この花球が4つの花弁に割れ開いた直径3ミリの小さな集合花となる。

花球が花が開き終わるまでわずか20分ほどで目視でもその動きが確認できる。花弁が開いた瞬間にめしべ1本とおしべ3本が花弁の外へ飛び出してくる。

めしべは白色で長さ1センチもあり、先端のめしべ柱頭は直径0.3ミリほどの平らな三つ葉形でパラボラアンテナにも見える。 花序全体が鮮やかな濃紫色で小花が花座(花序)で踊っているように見える。

しかし花は1日花で時間を追うごとに淡紫色となり色あせり、小花の花弁のみが脱落するように花序から転ぶように落下する。その瞬間、花弁が落ちる反動でめしべにおしべの花粉がつき受粉する。

おしべの役割は終わるが、めしべは受粉により子房が発達し種子へと移行する。花は夜は咲かさず日中に咲くがもっとも美しい時間帯は朝1番から午前中に咲く花が理想でメルヘンの世界が展開する。

写真に見るように枝の節ごとに順を追って花芽をつけているのが見られる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

タカクマムラサキ

の女王花

タカクマムラサキ(シソ科、旧クマツヅラ科)の開花は7月中旬(早いものは7月上旬)から9月上旬までです。

その前に6月中旬に対生する葉の両腋から花芽らしき緑色の芽が発生し、長さ約3センチほどの花茎に成長し、さらに花茎が2つに別れ、さらに2つに別れて、またさらに2つに別れて計8つに別れます。まさにルーペで見る世界です。

その先端に長方形、または正方形の集散花序(かじょ)となります。その花序上に花になる前の数多くの花球がつきます。

その間はまだ全体が緑色の状態を保ち成長を続けます。そして日を追うごとに花序上の花球が白色からついには淡紫色に色づきます。

幅1ミリの花球は4裂し、幅3ミリ長さ4ミリの花弁(花冠)を開き、中から雄しべ4本、雌しべ1本が花冠の外へ飛び出し花冠の2倍長となり一斉に開花します。

花球の数は1本の花茎に約130個をつけるため、一斉に開花すると花序の上で踊っているように見え、メルヘンの世界が展開します。

しかし花は1日花で次の日には花座からパラパラとなって落下し、種子へ移行します。

話はこれで終わりではありません。このタカクマムラサキの開花前には別当で開花する花が1個存在します。写真に見るように花茎の分岐に1個の花を5裂し開きます。

花の大きさは同じであるが、花弁が5裂であるのが大きな特徴で雌しべ柱頭1本が高々と飛び出し雄しべ4本が低くなって飛び出しているのが見えます。

この花は1番花を示す女王花ではないかと推察されます。他の植物では見られない珍しい光景です。さらにその他の2,3,4番の花茎の別れにも1個ずつ順を追って花をつけますが、花弁は4裂で終わります。その後に集散花序の花球が一斉に花を開くことが分かりました。

おそらく推察ですが1番花の女王花が開かないと、その他の花球が開かない遺伝的にプログラムされた不思議な世界(生態系)が存在していることが考えられます。ダーウィンの進化論を思わせルーペ片手に毎日の観察でこれらが確認出来ました。

写真に見るように葉腋の3節まで花序をつけているのが見えます。

枝はさらに成長を続けているため最終的には少なくとも5節まで花序をつけることを昨年確認しており、花の期間が2ヶ月と長いのが特徴で、まさに紫の名にふさわしく紫色の花が緑葉の上で浮かぶように映え、メルヘンの世界となります。

次回は開花の写真を組で紹介します。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

原種タカクマ

ムラサキ咲く

昨年に続いて今年も原種タカクマムラサキ(シソ科、旧クマツヅラ科)が7月9日、早朝開花しているのを確認した。昨年の開花は7月20日であったので11日早い開花となった。

また花芽の発生が6月12日であったので開花までには28日間を要したことも確認できた。

開花の瞬間はまるでメルヘン的に小さな小花が花座の上で次々と踊るように展開する姿が見られ、撮影にも力が入る。

花は1日花で次の日には小花はパラパラと花座から落ち種子へと移る。しかし開花は始まったばかりで次々と花芽が展開するので9月上旬まで開花は続く。

さらに昨年の挿し木から成長した3本も高さ2メートルを超え、3本にも多くの花芽を枝先につけており、7月下旬には開花するので目の話せない日々が続く。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

トウキに集まる

ヒメウラナミジャノメ

トウキはセリ科の多年草、本州中北部の山地に産し、当地方では薬用として栽培され、のち全国に栽培種として広まった。

高さは約80センチとなっているが、大隅地方での栽培種は高さ130センチから150センチに達する。花は6月下旬から7月下旬にかけて枝先に白色の小花を複散形花序につける。

根は冷え性、貧血、血行障害などの薬用として栽培されよく知られる植物で、和名は漢名の当帰をとったもので、真の当帰は中国産の別種であるが、ともに薬用になる。

そのトウキの花にヒメウラナミジャノメ(ジャノメチョウ科)が花蜜を求めて群れるように飛来してきた。見ているだけでも楽しく、花とチョウとの組み合わせは実に美しい。

ヒメウラナミジャノメの幼虫期はイネ科の雑草を食し成虫になると全体的に灰色で色彩斑紋は雄雌に大差はなく眼紋が目立つ小型のチョウで北海道から九州(屋久島まで)の全国各地にふつうに生息している。

第1化の早い個体は3月下旬に出現し4月から5月上旬に多く、第2化は6月下旬から現れ、9月から10月まで見られ人里の雑草間を低く飛び回っている。

写真のヒメウラナミジャノメは第2化のチョウでほとんど逃げもせず撮影も容易でカメラレンズや手に止まることもあり馴染みやすいチョウの一種ではある。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

高隈山産ヤマホロン咲く

北海道から九州、朝鮮、中国(中国部、東北)に分布するとされる草本のヤマホロン(ナス科ナス属)が7月8日開花した。

ヤマホロンは高隈山が南限生育地で温暖な地理的影響もあって個体数も少なく絶滅の危機に直面し、鹿児島県絶滅危惧1類にランクされる。しかし実行性ある対策はなく種の絶滅を待つのみとなっている。

最小限の対策として高隈山産の遺伝的原種を保護する目的に一部を生採取し、保護可能な低地にて種の保存を行なっている。そのヤマホロンが開花した。山地性でありながら人里の平地でも生育可能であることが開花によって確認できた。

地上茎は茶色っぽい暗緑色で高さ50センチ位になる。途中から枝分かれし、葉は3角状高披針形で先は細く伸びてとがり、基部はほぼ円型で葉柄は長さ2センチ位で葉身は長さ3.5センチから5センチ、幅1.5センチから2.5センチである。

下部の葉は2片から3片に深く裂ける特徴がある。そして6月下旬に入り葉枝の先端部に3本ほどの花茎を出し集散花序を出す。花芽は濃紫色で初日の開花も濃紫色で花冠は4裂から5裂の浅裂である。

したがって背面に反り返ることはせず、わずかに反り返るだけである。

おそらく南九州産のヤマホロンの特徴と思われる。花径は1.6センチから2センチあり次の日の花色は淡紫色となり白っぽく見える。

種子の形状については継続しての調査となる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

絶滅危惧種、ヒモラン

南大隅町の山地谷沿いでハルニレの巨木に着生するヒモラン(ヒカゲノカズラ科)を久しぶりに見つけた。

ヒモランは常緑の草木で樹幹または岩上に着生し、その姿は下垂し茎は細く、ひも状で基部から繰り返し分岐することから枝が叢生しているように見える。

長さ平均25センチで、幅1ミリから2ミリほどであるが生育地に適した所では長さ50センチにも達する。

分布地は本州(伊豆半島、東海道、紀伊半島)、隠岐島、四国、九州、琉球の山林にまれに生じ、朝鮮(済州島)、中国、台湾に分布するとされる。

しかし九州南部以外では分布のエリアは広いが、ほぼ絶滅状態にあるとされ鹿児島県では「絶滅危惧1類」環境省「絶滅危惧1類」にランクされている。その九州南部さえも自生するヒモランに出会う機会はほとんどなく、今世紀末までは野生絶滅に至るとされる種の1つに上げられている。

こうした野生種は緊急性が高く、一部大学など研究機関によって別当で種の保存がなされているのが現状で、国による保護の実行性が見えないのは心配である。

現状では温暖化も含め戦中戦後からの山地におけるハゲ山当然に皆伐採により災害の引金ともなり、生態系の回復にも絶滅の状況にある中で野生動植物にとって受難な世紀といえる。

すでに縄文時代から引き継がれた里山生態系が戦後を持って消滅したことを「忘れるな」と問いたい。

このまま山地の乱開発が進むと日本要素ともいうべき貴重な自然生態系は今世紀末に失われ、大きく変貌する可能性が高い。

生態系の保護に対する国による未来の方針さえ見えず山の生態系は病んでいる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

モンキアゲハと

アオスジアゲハの生態

初夏から夏にかけて道を歩いていると路上の水溜り場で、アゲハチョウ科のチョウが群れるように吸水する光景を目にする。

写真もその一例で黒いモンキアゲハと青い筋の入ったアオスジアゲハが路面で何かを吸水しているように見えた。

よく見ると車に引かれたヘビの死骸の体液を吸汁していた。また小さなコガネムシ類も群がるように吸汁していた。

本来アゲハチョウ科の成虫は樹液、花蜜、腐果や獣糞などの汚物も吸汁する習性を持つので驚きではないが、珍しい光景ではある。

モンキアゲハとアオスジアゲハは九州南部の温暖な環境に適応しながら食樹(食草)の多さから人里集落の広いエリアを生育区域としているため、5月から9月頃までごく普通に見られる。

モンキアゲハの幼虫はカラスザンショウ、サンショウ、カラタチなどのミカン科やハマセンダンなど多種にわたり葉を食す。

成虫はこれらの花や幅広く花々から花蜜を吸汁し、時には花屋さんの店先まで飛来して吸蜜している光景も見られる。

しかしモンキアゲハの成虫には天敵のカマキリが花の所に待ち構えてモンキアゲハを捕獲する姿を見かける。

カマキリは緑色で葉の緑に溶け込んでカモフラージュして見えづらい。

アオスジアゲハの幼虫はタブノキ、クスノキ、ヤブニッケイ、ババリノキ、イヌガシなどクスノキ科の葉を食べている。

成虫は多種多様な花々から吸蜜しており、モンキアゲハと同じ生育区域としているが、どちらかというと常緑広葉樹が茂る自然林に近い所を生育区域としている。

今回のようにヘビの死骸まで吸汁するのを見るとアゲハチョウ科の生き様を見せられた感がある。

もうすぐ夏休み、昆虫に植物に親子して採集するのも楽しい思い出になるかもしれない。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

タカクマムラサキ研究のその後

筆者は2021年12月31日と2022年1月5日に高隈山系刀険山(661メートル)山麓の渓流谷でタカクマムラサキ(シソ科、旧クマツヅラ科)の原種3本を発見以来、研究目的と種の保存目的に原種の枝から挿し木で昨年3本を育て、今年はその3本の小枝から16本を成功させ、種の保存を行なう上で、その目的をほぼ達成した。

それも昨年3本とも6月21日現在、高さ2メートルに達し、その1本に6月12日に枝の先端に花芽(かが)2個を付けているのを確認し、いつの日に花を付けるかという所まで来て、その間の朝夕毎日の観察により謎なタカクマムラサキの生態的特長を知りうる、その目的を達成出来たと自負している。

写真2枚は幼木の姿形である。その1枚に茎の葉が2枚でなく、3枚対生し輪生状になっているという新たな変異種が観察中に発見された。

最終的な研究成果はのちに論文にまとめることとしている。また花の開花時には再び紹介することとする。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヘツカコナスビ咲く

ヘツカコナスビ(サクラソウ科)は大隅南部山地のみに分布する固有種で国絶滅危惧1A類、鹿県絶滅危惧1類に指定されている。

和名は辺塚小茄子と書く。佐多辺塚から望む山地で発見され、果実がナスに似て小さいのでこの名がある。

林下の明るい湿地な環境を好み、ツル状に長く伸びた茎を根茎から1本から3本を地を浮くように広げ、赤味な長い茎は40センチにも達する。

茎は4月、5月と成長するにしたがい、竹のように規則正しく節を付け、その節ごとに葉を対生し長さ5ミリから10ミリの柄があり、卵円形で先はとがり基部は円形で長さ5ミリから17ミリ、幅6ミリから15ミリで葉も茎も長軟毛が目立つ。

花は6月上旬から対生する両葉腋に2花を付ける。花柄は1センチから4センチもあり直立し花は横向きとなる。

花冠は黄色で5裂するが6裂(写真)もたまに見られ深裂する。花径1.5センチで裂片は倒卵形で先は円く褐色(濃い茶色)な条班がある(写真)。

花冠をささえる緑色な萼片はへら形で先は短くとがる。また花の中心部の子房に赤みを帯びるものと、ないものがある。

一方ヘツカコナスビの生える所に同じ仲間で全国に広く分布するコナスビも生えるが、萼片がへら形であるかが見分けのポイントとなるが、全体的に比べて見れば違いは歴然である。

また屋久島、大隅南部山地、高隈山のみに分布するヒメコナスビも生えるが葉が3ミリから7ミリと小形で花より小さいので見分けのポイントとなる。

開いた花の命はわずか2日間であるが、ツル性の茎は伸び続けるので開花は7月上旬まで見られる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

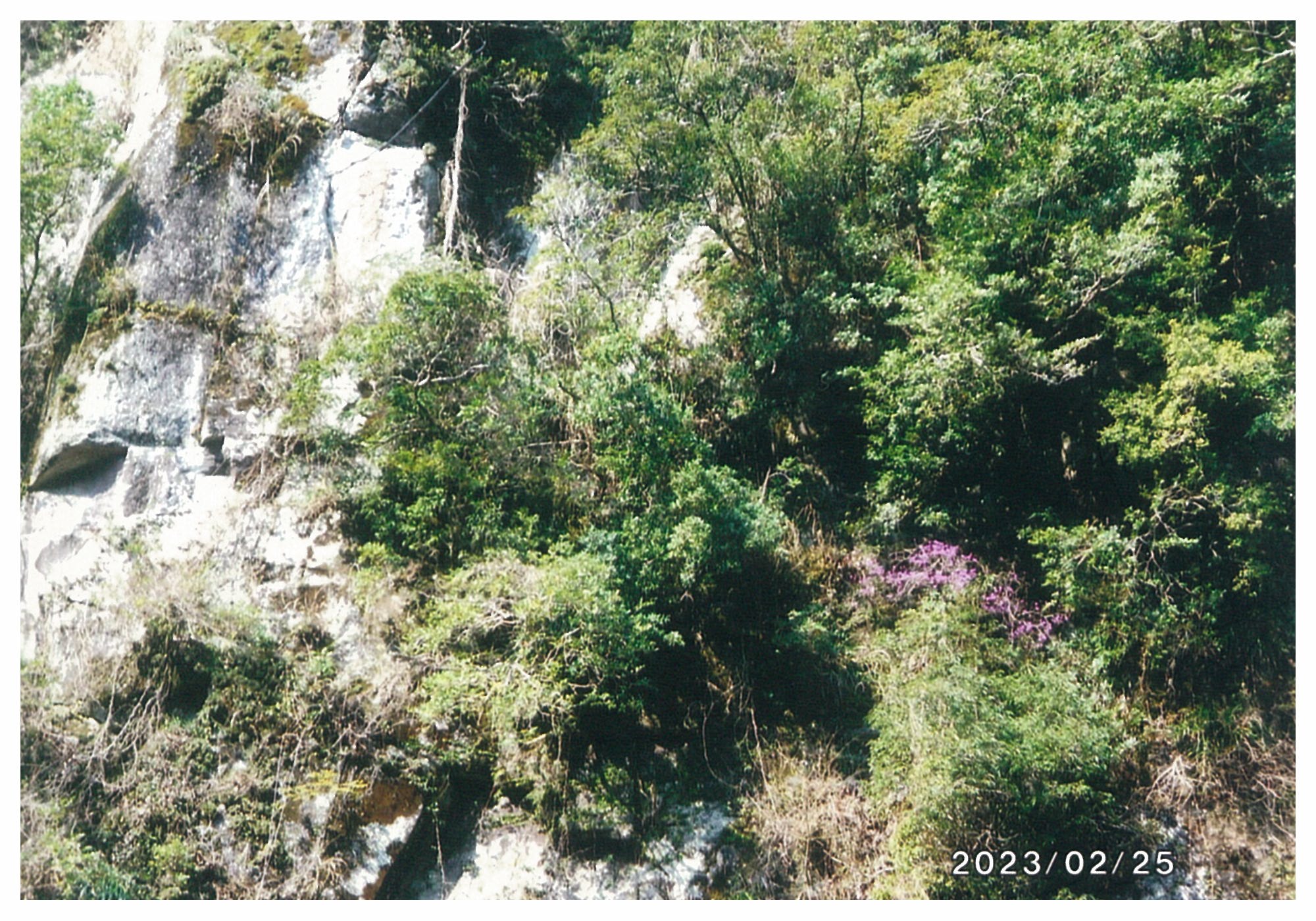

肝属山系のミツバツツジ類

国内に分布するミツバツツジ類は南北に長い地理的環境に育み、その地域に多種多様な固有種が多い。特に大隅南部の肝属山系には実に8種が分布している。

名を上げると、山系全山にオオスミミツバツツジ、キリシマミツバツツジ、甫与志岳にキモツキミツバツツジ、稲尾岳にイナオミツバツツジ、野首岳にクモイワミツバツツジ、ミナミミツバツツジ、ホソバノミツバツツジが分布している。

この内、オオスミミツバツツジ、キリシマミツバツツジ、ハヤトミツバツツジは正式に登記されているが、その他の種は筆者が発見しながら申請登記していないことから一般に知られないままになっている。

一方でいずれの8種ともその特徴をこれまで本紙で紹介し発表は行なっている。何れも肝属山系に分布するミツバツツジ類の大きな特長として幹の直径が10センチから25センチと巨木化する特長が見られることである。

鹿児島県内にもミツバツツジ類が霧島山、高隈山、屋久島等にも分布するが巨木化することはなく種も2種以下と限られている。写真は甫与志岳一帯に分布するキモツキミツバツツジの葉型である。

それまでサイゴクミツバツツジ、のちにキリシマミツバツツジに変更され発表されているが、キチシマミツバツツジも間違いである。

写真の葉型を見ても分かるように葉は葉柄を含めて9センチと大きく先端がやや尾状となり、葉柄が12ミリと長く葉柄に毛が生えないこと、何れも幹の直径が10センチから25センチと巨木化するなど5点の違いが見られる。

1998年4月25日発見。

稲尾岳のみに分布するイナオミツバツツジは葉の両端が完全に丸く(円)なる特徴があり、オオスミミツバツツジの変異との見方をしている。1988年頃に発見した。

野首岳のクモイワミツバツツジは葉の先が尾状となり、花は4月中旬に開花する。しかし花の上面内面に斑点はない。幹は灰褐色で巨木化せず株立ち。2018年4月10日発見。

ホソバノミツバツツジは花が3月下旬に早く開花し花の上面内面に濃色の紫斑点があり、花が終わる頃の4月中旬に細く長い葉が展開する。幹は赤みを帯びた黄褐で巨木化する。

ミナミミツバツツジはオオスミミツバツツジに似るが葉が小型で密生するように付ける。花は4月中旬に開花し花の上面内面に紫斑点がある。幹は赤みを帯び黃褐色で巨木化する。2020年5月4日発見。

野首岳には他にオオスミミツバツツジ、キリシマミツバツツジも分布し合わせて5種のミツバツツジが分布することから分類の見分けを行なう上で大変で花の開花、葉の開出の状況など1週間起きの調査、しかもこれらが年によって異なるため3年間、約30回連続した現地調査が必要で確認が得られたことから3種の名を付けるに至った。

筆者は肝属山系の植生環境は他の地域とは異なり、最終氷期に冷温帯、温暖帯植物が日本列島を南進し逃れ、隔離遺存した最終到達地であり、のちのちの温暖化によりこれらの植物たちが再び日本列島を北進した発進地した最古の遺伝子のプールが存在しているとの考えを持っている。

参考までに西に長いヨーロッパ大陸にも冷温帯のブナ林など豊かな植生が発達していたが、氷河期により南へ逃れる陸地がなく全滅した歴史がある。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

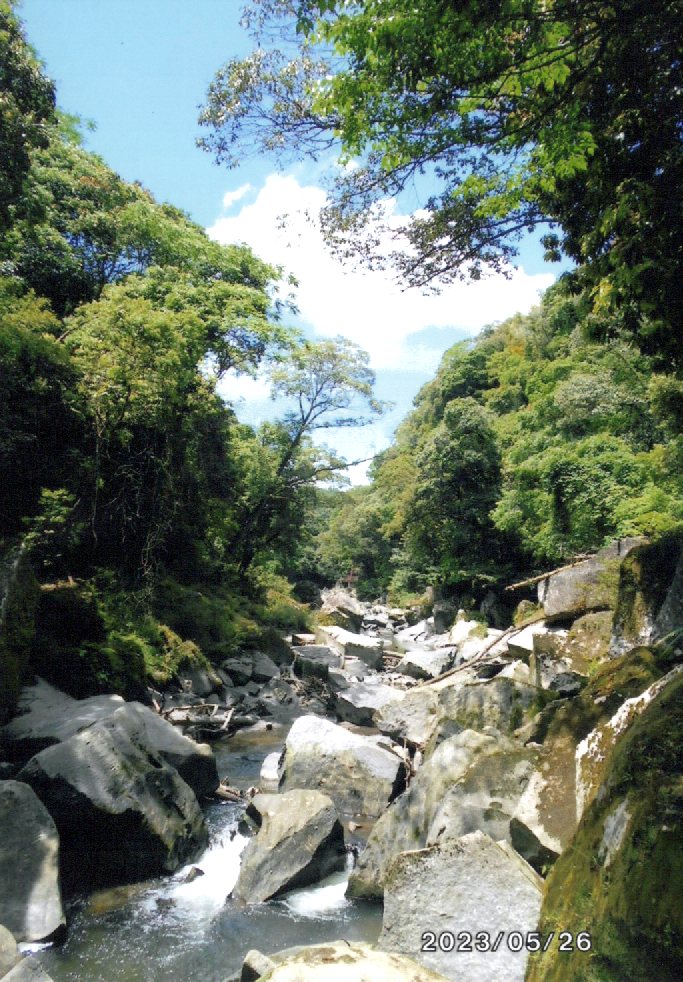

植物との出会い

大隅北部を源流とし志布志湾を河口とする菱田川、安楽川、前川の3河川は砂、礫、シルトなど段丘堆積物の低位と姶良カルデラ起源(妻屋大砕流堆積物)の溶結凝灰岩からなる岩床と両岸は険しい岩壁となって森林帯が発達している。

このため河川は危険なため、昔から人の出入りがほとんどなく昔ながらの植物相が手つかずに良く保たれている。

一方で上流からの生活排水、生活ゴミや畜産汚濁などが流れ込み、水質は悪化をたどっている。

筆者はこれら河川沿いに生える植物や地質などを同時に調査を行なっている。河川が長い分、調査日数も当然のことながら多くなりきりがない。この河川調査は危険度の密度が高く待ったなしの判断が強いられる。

写真に見られるように河水が見えないほどに直径3メートルから4メートルもある凝灰岩の岩塊が体積し、両岸も高さ10メートルから20メートルの岩壁(凝灰岩)である。

誰の目にもこの様な河川を歩行することは困難に近いと感じる。沢登りで通れなくもないが、岩石に高さがあり上り下りが大変で、また岩石の上を歩くことが強いられ岩石と岩石の隙間に滑り落ちると挟まり脱出は不可能となる。

しかし筆者はこの何度の高いところの歩行用に魔法のツエがある。この魔法のツエのおかげで多くの新種と植物に出会うこともできた。

今回も5月26日、菱田川中流域の岩場に生える草本のチシマゼキショウ科チシマゼキショウ属(旧ユリ科)を鹿児島本土では初めて発見した。花はまだ開花せず花ツボミだけが見られ、花の開花は6月上旬から中旬と思われ、機会を見て開花状況を確認することになる。

新種の可能性が高いことからオオスミゼキショウ(仮名)の名を付けることにしている。危険を伴い難儀して発見した植物であるので嬉しさもひとしおである。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

オオキヌタソウの発見

北海道から九州に生育分布するとされるオオキヌタソウ(アカネ科)は、これまで鹿児島県内には分布していないとされていたが、肝属山地の甫与志岳と黒尊岳の北斜面で分布していることが5月17日の実地踏査にて確認した。

花は開花前で見られなかったが、個体約40株ほどを確認した。

写真のオオキヌタソウは平凡社刊の「日本の野生植物」でも紹介されているのでここでは略するが、コハウチワカエデ、ヒメシャラ、ドウダンツツジ、クマシデなど明るい冷温帯性落葉広葉樹林帯の林中に生える多年草で葉は4枚輪生し、葉柄は約1センチ、葉身は長さ約8センチ、幅約4センチほどの卵形、または広披針形の紙質である。

5月中の甫与志岳、黒尊岳間の5月中の実地踏査により新種のフカギレコハウチワカエデ、県内初確認のヒメナルコユリ、オオキヌタソウの発見は鹿児島県カテゴリー「絶滅危惧1類」に相当するが、筆者は今回も発表は行なうが登録申請しないので未登録のままとなる。

一方で発見した種の写真撮影は当然ながら標本採集または調査研究用に生採集する場合もある。

肝属山地は広く、さらなる踏査を続ければ植物だけでなく動物類の多くの種の発見が期待され、種の多様性の面からも貴重で全国でもまれな冷温帯性、暖温帯性広葉樹林帯であるとの考えを持っている。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ツクシイバラ咲く

九州には野生種のノイバラ(バラ科)に似たものにツクシイバラがある。

ノイバラに比べ全体に大きく小葉も大きく倒卵長楕円形で、ややかたく表面は深緑色で光沢がある。

花も径3センチから4センチと大きい。写真に見るように帯紅色で遠くから見ても目立つ。大きな円錐花序に数多の花をつけ芳香に包まれる。

花は美しいが枝のトゲは湾曲し、引っかかると猛烈に痛く動物の摂食を防ぐと同時に他の物に寄りかかりよじ登る武器としての機能を持っている。

ツクシイバラは山麓から平野部の明るいヤブの原野に生え、大隅半島では全市町に分布するが個体が少なく花咲くツクシイバラに出会う機会は少ないが、錦江町の雄川滝上部一帯の道路沿いなど半自然性豊かな人里の道路沿いに分布している。南限分布地は南大隅町大中尾である。

写真は肝付町姫門の県道沿いで撮影した。ノイバラ、ツクシイバラは近代における世界の栽培バラの交配育種に大きく貢献する日本の代表的な野生バラである。

特にツクシイバラは大切にしたい品種であり、個体が少ない事から鹿児島県カテゴリー準絶滅危惧種に指定されている。開花は5月下旬頃まで見られる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヒメナルコユリの発見

新種の発見を期待しながら5月8日大隅半島の甫与志岳から黒尊岳へ登山し、今が花咲かりのサトイモ科テンナンショウ属やクサスギカズラ科アユドコロ属(旧ユリ科)に期待がもて、その他の植物にも目配りしながら山頂部から北東へ尾根伝いに黒尊岳まで約7km(計14km)を9時間かけて調査を行なった。

分け入っても分け入っても緑の山、まるで緑の雲海上を歩いている感じがあった。そして新種の可能性が高い種2点を探し当て写真におさめ、引き返しは登山道の整備も兼ねながら下山した。

甫与志岳から黒尊岳コースの縦走路は南限のツクシアケボノツツジとミツバツツジが見られることから全国から来た登山者に人気があり本コースは定期的に登山道整備を行なっている。

新種の可能性の高い1点は筆者がこれまで肝属山地の他の山でも分布しているのを見ており、また多くの植物研究者が甫与志岳を訪れ調査を行なっており、それも登山道沿いに分布していることから調査を見誤るはずもなく、いったいこれはと頭がこんがらがる。

おそらく植物研究者も本種を見ていながら気付かないで見落としたのではないかと思われる。そうであれば新種の可能性が高いと頭を切り替えた。

多くの植物図鑑から分類上の同定を行なう中、平凡社発行の「日本の野生植物改定新版2015年12月17日発行」にヒメナルコユリ(クサスギカズラ科)が現われた。説明によると「林下に生える多年草、根茎は数珠状、茎は上部で弓状に曲がり長さ10センチから50センチ、葉は披針状長楕円形長さ5センチから11センチ、幅2.1センチから4.3センチ、上面は深緑色から緑色、中央脈沿いが帯状に白くなり裏面は帯白色、脈は平滑、先は鋭先形から突形、頂端は円く基部は全体に円く短い葉柄がある。

花は1つから5花からなり香りがあり長さ1.6センチから2センチの白色、先端部は緑色ーーー中略」とあり筆者が見た種とピッタリ合致したためヒメナルコユリと判断した。

分布地は「本州中部・九州(佐賀県)にまれに分布」と記されている。一方鹿児島県から発行された植物調査報告の書物にヒメナルコユリの分布は報告されておらず、鹿児島県では初めての分布地発見と思われる。もう1点は分類上の同定に時間を要し期待は高い。

今回は新種発見には至らなかったが、さらに他の肝属山地の調査を続けるので次回に期待したい。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

フカギレコハウチワ

カエデの発見

大隅南部肝属山系の一部、甫与志岳から黒尊岳までの6km区間の頂部から北斜尾根伝いを100メートルほど谷まで下りて蛇行を繰り返し、本山系のフロラ(植物相)を調べる取り組みを行っている。

実際には1日に進める距離は約2kmである。したがって日を改めて登山することになるが、体力も相当使うので1週間に2回しか実行できない。雨の日は良い骨休みとなる。

大隅半島の高隈山系と肝属山系のフロラ調査を行って今年で41年になる。その間に16種の新種、交種の発見に至るが届け出はせず地元の南九州新聞で発表だけをして未登録のままになっている。そのため、のちの人が登録し発表された種もある。

今回も5月17日のフロラ調査で甫与志岳から黒尊岳との中間付近の北斜面でコハウチワカエデ(カエデ科)の分布地で写真に見るように葉が深く切れ込んだコハウチワカエデを発見した。

「平凡社刊、改訂新版、日本の野生植物、2016年9月20日発行」に見ると、長野県から報告されたフカギレイタヤメイゲツ(写真なし)が記載されていた。

イタヤメイゲツはコハウチワカエデの別名であることから筆者が発見したコハウチワカエデの葉が深く切れ込んだ種と同じであるものが写真が無いため判断するに至らなかった。

したがって今回は長野県と鹿児島県とでは地理的に離れすぎていることからも別種の可能性もあり、取り敢えずフカギレコハウチワカエデと名付けることとした。

しかしながらこのフカギレコハウチワカエデは何らかの影響により突然変異し、今年だけのフカギレかもしれない。

いずれにせよ種子から育ててみて、また来年現地へ行ってみて、それでもフカギレになった場合には新種ということになる。

一方で発見は喜ばしいことであるが、植物を知れば知るほど難題となり、また自らの体力、年齢的にももうそろそろフロラ調査を終わりにしようと考え込んだり、いやいや体力が続く限りとの思いもあったりして格闘が続く。

フロラ調査は体力的に大変であるが植物観察中はカメラ、ルーペを片手に心和む一時である。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

万能食品サツマイモ

この記事は最後までお読み下さい。読まないと損です

唐芋(カライモ)は中国から琉球を経て渡来したとする説に基づく名で17世紀に薩摩国に渡来し、薩摩芋(サツマイモ)の名に。

また18世紀に青木昆陽が将軍吉宗の下で救荒作物、飢餓対策として甘藷の栽培普及させ、サツマイモの名で全国に知られるようになった。

カライモアメ

なぜサツマイモが救荒植物に選ばれたかについては苗が丈夫で荒地でも育つこと。また栄養が高く保存も可能で加工品としても万能食品であったことが理由に挙げられます。

鹿児島県では藩政時代から戦中戦後にかけて日常的に食され飢餓を救ったことが知られています。

また戦中戦後はデンプン工場が全国各地に作られたことも良く知られています。現在に至ってはサツマイモは最大のスイーツとして焼芋が全国各地の店頭に並び健康食品としてもその価値は高まっています。

そして朗報です。サツマイモの加工食品である唐芋飴(カライモアメ)は古くから鹿児島県下の各家庭で作られていた飴で、水飴も作られていたなつかしい味です。現在は造る人もいなくなったが、このカライモアメには便秘に大きな効果があることが実践により突き止められた。大便が長い間腸にたまって排便に困難をともなう状態が発生し、毎日の生活に支障をきたすほどである。

それを回復させるために市販の様々な胃腸薬があり、また胃腸を守り元気にするためにヨーグルト菌など様々な食品も出回っている。しかしこれらも消化を助ける胃酸によって妨げられ人の体質によっては効果が現れないのも現状です。

ところがこのカライモアメは万能で、市販のカライモアメを1時間以内に8粒食べると数時間もしない内に腸にたまっていた硬い便がツルツルと面白いように排便され、それまで気になっていた重いお腹が急に軽くなり、そして胃腸も急に元気になり「良かったあ」との思いが体感されます。最後はちり紙でお尻を拭きますが、ちり紙はほとんど汚れないほどに完璧に排便される大きな特徴があります。このカライモアメ効果は大きなニュースです。

ただカライモアメによる実践効果は人の体質によっては効果が現れない可能性もあります。一度市販のカライモアメをお召しあれ。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

タシロシライトソウ咲く

シライトソウ(シュロソウ科)は本州(秋田県以南)から九州本土に広く分布し鹿児島県では甑群島、北薩、霧島山系、大隅半島に分布するが、薩摩半島には分布しないという地質、地理的影響が見られます。分布地、個体数も少ないことから鹿児島県準危惧種に指定されています。

そのシライトソウの変種が大隅南部の荒西山、稲尾岳、木場岳等の山麓にタシロシライトソウ(写真)という新種が広く分布し、鹿児島県危惧2に指定され、環境省の準危惧種にも指定されています。本種は筆者が30年前に荒西山麓の旧田代町(現錦江町)で発見したことからタシロシライトソウと名付けました。

タシロシライトソウ

しかし屋久島にも広く分布しているとのことで、ヤクシマシライトソウの名が付けられ、また稲尾岳にも分布していることからイナオシライトソウの名も付けられています。

このタシロシライトソウは寒い山頂部には分布せず人里に近い山麓に広く分布することから旧田代町名を付けた方が良いとの思いもあります。

写真に見るようにシライトソウに似ていますが、比べて見ればその違いは明白です。花は始め先端部に集花し葉も小さいのが特徴です。筆者は花が咲いていると誰もいないのに「良し」と思わず親指を突き出してガッツポーズする悪いクセがあります。

筆者の頭の中には大隅に生息する動植物を合わせると約5200種が頭に入っています。見たこともない動植物に出会えれば、それは新種につながります。これまで新種として発見した動植物について写真日付だけでなく筆者の「大隅島俯瞰図」2枚1組(A3サイズ)に記しています。本図は鹿屋市立図書館で見ることができます。

大隅半島は氷河期の南限地として地理的影響を受けつつ標高700メートルから1200メートルの山々によって当時の貴重な冷温帯系動植物の生態系が隔離遺存されていて、これらの動植物がのちの温暖化によりそれまで寒冷な不毛の地と化した日本列島を再生するように北進して行ったことは明らかです。

その意味からも大隅半島に遺存する冷温帯性植物は温暖帯性の照葉樹林とともに国内でもっとも古い遺伝を持っていることが推察されます。

大隅半島は山地や河川が広大で交通不便な未知の領域が広がり、今後も新種が発見される可能性を秘めた地域です。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

キバナチゴユリ咲く

緑の日に合わせるように高隈山麓のキバナチゴユリ、菱田川流域のオオキバナチゴユリ、稲尾岳山麓のタシロシライトソウの順に大隅半島に咲く希少種を求めて撮影に出掛けた。

キバナチゴユリ(イヌサフラン科)は本州(和歌山県)、四国、九州(宮崎県、熊本県、鹿児島県本土)に産するとされますが、鹿児島県では分布地も個体数も少ないとされ鹿児島県絶滅危惧1類に指定されています。高隈山系では筆者は十数ヶ所で群落地を確認していますが、実際には山麓が広大で全体は見えません。

キバナチゴユリ/オオキバナチゴユリ

おそらく300ヶ所以上はキバナチゴユリの分布地が広がっていると考えられます。こうした広大な山地ではナチゴユリの花に出会えないのが現実かもしれません。これらの要因で貴重種に指定されているように思えます。分布地は山麓谷筋の広葉樹林、杉林などやや明るい湿地な環境を好んで分布します。

写真のキバナチゴユリは花茎を含めて高さ10センチから30センチほどですが、個体によっては分枝します。黄色の花を垂れて平開しないのが特徴です。もう1枚の写真はキバナチゴユリの大型変種で菱田川流域の山林に分布しています。高さは50センチから1メートルにも達し、大きい分、花も葉も大きく、また分枝を打つため花数も多く付ける特徴があります。しかし今回の調査では花はまだ開かずツボミでした。

筆者はこの大型種を20年前に発見し、オオキバナチゴユリと名付けていますが新種登録もしていません。筆者はこうした未登録の種を数多く発見していますが、ただ登録の手続きが面倒なだけです。そんな暇があれば山に入って植物との出会いを楽しむことを日々考えています。

キバナチゴユリは以前はユリ科に属していましたが、2011年7月から植物分類学の主流がAPG分類体系に変わり、イヌサフラン科に移りました。頭の良い科学研究者がされていることなので間違いないと思います。次回はタシロシライトソウ(シュロソウ科)です。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

お釈迦まつり

鹿児島県下三大祭りの1つ志布志お釈迦まつりがコロナ禍、4年ぶりに開催され、ゴールデンウィークの初日のスタートを切った。

パレードの通りに面する大善寺、浄国寺、金剛寺、宝満寺ではお釈迦様の誕生を彷彿とさせるように花に囲まれた幻想的な空間でお釈迦様に歳の数だけ甘茶をかけ、無病息災を祈る多くの姿が見られた。

恒例のシャンシャン馬は今回は馬の手配がままならず代わって人力車に乗って新郎新婦4組が市中パレードし、知り合いや観光客から声を掛けられていた。また市中パレードに稚児行列、ハンヤ節踊り、よさこい踊りなどがあり露天やグルメ、スイーツに人気があり市街地全体が盛り沢山のイベントに、県内外から家族連れなど多くの観光客でにぎわった。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

高隈山のブナの花

ブナ(ブナ科ブナ属)は日本の温帯林を代表する落葉高木。北限は北海道渡島半島の黒松で、南限は鹿児島県大隅半島の高隈山です。

高隈山における分布地は大箆柄岳、小箆柄岳、盆山、御岳、妻岳、二子岳、平岳、横岳の寒冷な山頂部とその北側斜尾根を中心に広範囲に分布するが、個体数は約1250本と少なく、戦後における中腹のイスノキ原生林皆伐採の影響は大きく、また急激な地球温暖化により風害、病害虫などの発生により枯れ立ちし、年を追って減少が起きています。

また花は咲かしますが、長年の調査により種子が入っているはずのイガの殻斗(かくと)の中には種子の入っていないシイナ(空種)となっています。

この現状からみて本山に生えているブナは種子を付けないまま余生を生きていることになります。37年前の調査では約2600本でしたので、その枯れ立ちのスピードが早い事がわかります。

一方で高さ3メートルほどの幼木を全山で30本ほど確認していることから、すべての殻斗がシイナということではありません。どこかの林床でブナの実生が存在していると思われます。

しかし現状では旺盛な常緑広葉樹が山頂部一帯まで迫っており、ブナの幼木が生存できる環境は失われようとしています。この現状では高隈山のブナは半世紀後には絶滅する可能性があります。

そしてブナ林下に共存していた冷温帯性の落葉広葉樹や草本植物も同様に生育する環境は種によって限られてきます。九州脊梁山地の高山帯に生えるブナ林も立ち枯れが続いており、今世紀末には絶滅すると報告されています。

写真は4月16日、高隈山系平岳山頂部北斜面に生えるブナの花を他の木に登って撮影したものです。

冬芽は長楕円形で鱗片葉に包まれていますが、3月中旬から大きく膨らみ始め4月中旬に中から幼葉、雄花序、雌花序が同時に先端部から飛び出すように展開します。

特に雄花は目立ち、花柄は3センチもあり垂れ下り花被は鐘形で5ミリほどあり、長軟毛が密生し先は6裂し、中から花糸(6ミリ)が展開し、その先に黄色い葯を付けます。

花糸、葯を雄蕊といいます。雄蕊は写真に見るように12個付け賑やかで目立ちます。雌花序は上向し上部につきますが目立ちません。それでも命を育むため健気に咲き続けるブナは温暖化との格闘がこれからも続きそうです。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

キンラン咲く

ラン科の一種、キンラン(金蘭)は山地や丘陵の明るい落葉広葉樹の林下や草地に生え、高さ30センチから50センチの多年草。

本県では古くからのコナラ林や丘陵地に生えていたが、現在ではこれら環境は喪失しキンランの自生地を見る機会は困難になっており国絶滅危惧2種に指定されている。

花は半開で径1.5センチ、黄色(金色)で目立ち数個の花をつける。

自生地を見ると旧草原性丘陵地であった場所に戦後の2次常緑広葉樹林に移行した、やや明るい尾根伝いに生えていた。

土壌に見ると旧草原性の黄褐色な粘土質で根は地下20センチの狭い所にあることが分かった。

本地の自生地に2本生えていたが2次常緑広葉樹の発達によって林下はいずれ暗くなり、キンランは絶滅すると考えられる。こうした丘陵地草原や落葉広葉樹林の草木は古い時代から維持され人々の暮らしの営みの中に深く関わり共生しながら育んできた。

時代の流れとはいえ、これら自然環境の草木が喪失する状況を目にすると残念な思いに駆られる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

高隈山のツクシアケボノツツジ

大分、宮崎、熊本の3県に跨る九州脊梁山地にはアケボノツツジの変種、ツクシアケボノツツジが高山に分布し、代表的名花として4月中旬からは多くの登山者で賑わう。

その南部の霧島山など標高のある山にはツクシアケボノツツジは分布しないことから、市房山が分布の南限とされ熊本県の天然記念物に指定されている。

所がさらに南部の鹿児島県大隅半島に位置する高隈山と肝属山地の甫与志岳(実際には北岳、万黒山にも)にもツクシアケボノツツジが南限分布していることが最近になって九州各地の登山者に知られるようになった。

大隅地方では古い時代からツクシアケボノツツジのことを「岳花」「岳ツツジ」として知られ三国名勝図会には「五葉ツツジ」と記され、特に垂水市の岳祭りの1つ白山参り(ハッサンメイ)は古い時代から続けられていて、高隈山の土産としてツボミ花を折って持ち帰る風習が昭和45年頃まで長く続いていた。

ツボミの花を水に挿しておくと一週間後に花を開くことから縁起とされていた。その岳花のことを方名(方言名)で「アズシ」として知られていた。時代の流れもあり、その風習も白山参りもすっかりすたれていった。

先日の4月16日に高隈山系の平岳(1105メートル)、横岳(1094メートル)にツクシアケボノツツジの分布状況を調査もかねて登山した。開花状況は満開で横岳にわずか3本であったが、平岳では55本ほどの分布を確認することができた。

高隈山系全体では1200本近くが分布している。写真見るように平岳山頂北斜面からツクシアケボノツツジを入れて北方の大箆柄岳、小箆柄岳、二子岳、妻岳、御岳を写景とし、雄大な山岳景色が望まれ圧巻であった。

御岳登山口には十数台の車があり、大箆柄岳登山口を含めて多くの登山者で賑わい、ツクシアケボノツツジの花々を楽しんだと思われる。

ツクシアケボノツツジが突然と大隅半島の高隈山、肝属山地に分布している状況は地史的にみて貴重な研究資料を提供してくれる。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

オオスミエビネ咲く

筆者が昨年(2022年5月1日)錦江町側の横尾山にて発見した新種(未登録)でエビネ、キエビネ、タカネとの何世代にもわたり複雑に交雑が繰り返された交雑種と思われる。

葉の長さ29センチから34センチ、葉の幅10センチから15センチ、葉柄の長さ13センチから18センチあり全体の葉身の長さは最大51センチに達し、バルブ(根球)も大きくエビネ属の野生種では最大の大型品種と思われる。花の萼片は淡紫色で側花弁と唇弁は淡黄褐色と花もエビネに比べ1.5倍と大きい。

写真は4月12日に撮影、分布状況は標高440メートルの尾根山林で古い時代は丘状のカヤ草原で戦後はカヤ草を必要とせず、のちヤブニッケイ、バリバリノキ、シロダモ、ユズリハ、クロキ、アオキ、ヒサカキ等の二次常緑広葉樹林へと山林に移行した。オオスミエビネは光射す腐った倒木上に群生し浮き上がるように生えていた。

筆者は高隈山、肝属山地に自生するエビネ、キリシマエビネ、キエビネなど多種多様な野生種を数多く見てきたが、今回の発見は衝撃的であった。

こうしたエビネランは40年前までは日本各地の野山に普通に見られた植物であったが、しかし残念なことに人による乱獲と開発により急激に減少した。

また最近では自然豊かな肝属山地の尾根一帯での大規模な風力発電所計画もあり、この尾根一帯に自生するエビネなどラン類が開発により絶滅へと向かうことは明らかであり、また肝属山地は渡り鳥のサシバの通過する通り道でも知られ豊かな森林はサシバの休憩地点でもある。

開発業者は「環境にやさしい、自然エネルギー」をうたっているが言葉通りにならないことは明らかである。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

オオスミミツバツツジ咲く

大隅半島南部の甫与志岳、稲尾岳、野首岳、など肝属山系の山頂尾根に広く分布する固有種、オオスミミツバツツジの開花が始まった。

4月9日の甫与志岳(968メートル)では休日ともあって県内外から約60人の登山者で賑わった。晴天、視界も最高で山頂からは南九州が地図のごとく遠望された。

甫与志岳は九州百名山でも知られ、特に南限のツクシアケボノツツジが知られるようになり、山頂からさらに南へ開けた尾根伝いに約35分進んだところにアケボノツツジの群落地がある。 本来ならば満開のはずであったが今年は開花前に連日の強風によりつぼみと花が落下し、アケボノツツジを見学に訪れた登山者をガッカリさせた。

しかし肝属山系のみに咲くオオスミミツバツツジや九州南部では甫与志岳のみに咲くドウダンツツジも開花するなどし、スマホで撮影する人も見られた。

本山は今後4月、5月と春の草木の花々が咲き誇る季節を迎える。写真はオオスミミツバツツジとドウダンツツジの分布地から背に黒尊岳(右側)を入れ撮影。

もう1枚の写真はオオスミミツバツツジの花。またツクシアケボノツツジの開花状況として桜島の東に位置する高隈山は4月15日から20日頃が見頃となり特に御岳の北西斜面、小箆柄岳の北斜面では群落状況が見られ圧巻である。一方で甫与志岳同様に強風が吹くと花が落下する可能性もあり満開も気候しだい。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

サルメンエビネ咲く

サルメンエビネ(猿面海老根)は名の通り花の中央唇弁裂片の縁がシワシワに縮れた姿が猿の赤い顔面に似ていることから名付けられている。

鹿児島県本土が南限で現在では深山ブナ林帯の霧島山と高隈山のみに産し自生する姿を見かけることはまれである。

特に高隈山では個体が少なく南限で花の径も小型化しやすく鹿児島県絶滅危惧1類、国絶滅危惧2類に分類されている。北海道から九州本土の寒冷な深山のブナ林などに生える特長を持つことから九州本土のサルメンエビネは孤立遺存しながらブナ林のみに生き残り続け、特に高隈山産は同じ南限のブナと運命を共にしている個体である。

地球温暖化により高隈山産の遺伝的なサルメンエビネは明日絶滅してもおかしくない植物の1つといえる。また自生する姿の高隈山産サルメンエビネを写真で見れるのも最後の機会かもしれない。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

祓川の棒踊り

中世以降、さらには藩政時代の民間信仰の高まりとともに地区に密着した風流踊りが盛んに行なわれていた。

本県では田ノ神踊り、八月踊り、棒踊りなどが良く知られるが、今回紹介した棒踊りは旧藩政時代の薩摩藩の武術の1つとして伝来したものが奉納祭りとして定着している。

ここ祓川(旧鹿屋郷祓川村)の棒踊りは高隈山系の主峰の1つ、御岳(旧、権現獄)を信仰とし里宮である近戸宮(ちかとみや)を現在は瀬戸山神社といい、春の奉納祭り(桜咲く頃)として伝えられてきた。この伝統行事を引き継ぐため現在(戦後)は上祓川町、祓川町、西祓川町、下祓川町の4町内会によって営まれている。

戦前、戦後までは青年男子(青年団)によって踊られ瀬戸山神社まで隊列を組んで幟旗を先頭に唄いながら行進していた。神社での踊り奉納祭が終わると各集落に帰って一軒一軒を回っていたので、しかも焼酎も振る舞われたので酔うながらの踊りとなり夜中まで踊っていた。

中には酔うて牛小屋、馬小屋で寝てしまい夜を明けていた。現在は神社まで車で移動し、各集落では公民館のみで踊るようになった。

また少子高齢化により青年団ではなく小、中、高生(少年少女)を中心として踊り連となっている。これも風流ともいうべき時代の流れでもある。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ゼンマイ採り

3月23日、南隅の草原に咲く貴重種の草本植物を求めて出かけたものの、目当ての植物はまだ開花しておらず1枚も撮影することなくあえなく下山となった。

しかし下山途中で渦巻状の若葉に綿毛のゼンマイ(シダ植物)が目に止まった。昔を思い出し早春の食用として数本採り持帰り味わった。似たものにワラビ(シダ植物)もある。改めて日本の自然の偉大さ、四季の営み、美しさを感じさせられた時間ともなった。

昔は自然の営みの中での生活であり、牛や馬は畜力として牧草用として草を刈っていたため野原が広がっていた。当然のこととして草原植物が多種多様に育み、食用としてゼンマイやワラビも育んでいた。

「春の野にゼンマイ採りも楽しいな」

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヒゴスミレ咲く

ヒゴスミレ(肥後菫)はスミレの仲間で、葉が最も細かく切れ込む大変珍しい品種の1つ。

鹿児島県大隅半島の錦江町側に位置する横尾山の山頂付近の草地に十数メートル四方に数千株の大群落を形成している。稀少で鹿児島県絶滅危惧2類に指定されている。

花色は淡紅色から白色で分布の地理的位置から見てどうやら南限地と思われる。

横尾山は東西に長く低山で山頂一帯は広々とし、歴史的に見てカヤ場採取地で草原性植生に覆われていた。戦国時代は肝付氏、根占氏、島津氏が天下分け目で争う戦場ヶ原であった。

ヒゴスミレは古くから原種として分布し、当時からまさしくスミレ咲く丘であったであろうと思われる。

戦後はこの山麓に近い錦江町の宿利原小中学校、鹿屋市の南小学校のお別れ遠足に利用されていた。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

野首岳の酸性被害

石油、石炭などの燃焼によって大気中に生じると普通の雨に比べ酸性が10倍以上も強くなり、森林の枝死をもたらし生態系及び山地崩落の被害を与える。

大こうした酸性被害は本地の高隈山地、肝属山地の山頂尾根一帯でよく見かける。特に山頂、尾根に漂う霧は笠雲のように長時間居座り続けるため、常緑広葉樹や落葉広葉樹は酸性被害を受けやすい。

一方でアケボノツツジ、ミツバツツジなどのツツジ類は岩尾根などの酸性土壌を好んで生育しているので被害が少ない。

酸性霧による被害面積は尾根伝いの10メートルから20メートル四方の範囲で樹木が立ち枯れの状態が確認される。尾根が急斜地であれば地すべり崩落となる。

イスノキ、アカガシ、ヤブツバキなど

今回、南大隅町の野首岳の植物調査中に思わぬ形で酸性被害が確認された。写真に見るように野首岳北尾根斜面の幅約200メートル四方に分布するイスノキ、アカガシ、ヤブツバキなどの常緑広葉樹が黄葉したように枯れているのが確認された。被害面積も広く、一部斜面では立ち枯れ状態で崩落地も1ヶ所確認された

温暖化と酸性被害は地球規模で広がるので一国だけで解決できる問題ではなく、さらなる発展途上国(開発途上国)の進展により、温暖化と酸性被害は地球環境にとって待ったなしの状況にある。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

のちの時代へ大切に

守り伝えたい伝統行事

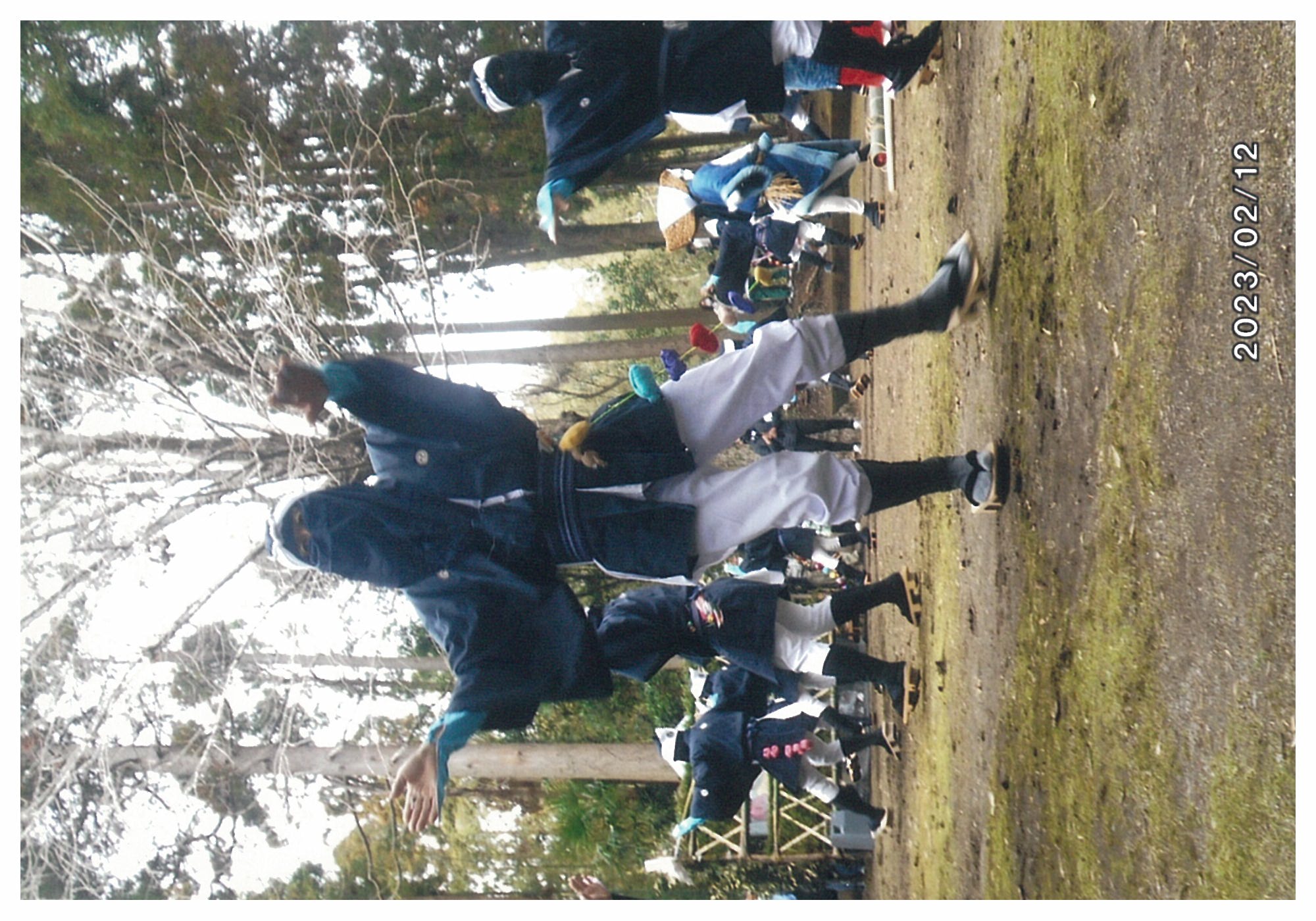

荒佐野の神舞

大崎町荒佐にある照日神社で春祭りが行なわれ地区住民が久しぶりの神舞奉納を楽しんだ。

神舞は16演目があるが、コロナ禍でもあり今回は7演目が奉納され縮小して行なわれた。これらの神舞はすべて左回りで楽は二調子で行われるが、これは南九州独特のものとされる。

中でも写真の杵舞(きめんまい)は「女性は和装した姿で腰巻きしてはいけない」の元で男性が女性に扮して舞う姿、そして種を撒く姿は見る者を不思議な世界へと導き最後は女装姿の男性が○○となって走って逃げる姿が笑いをさそう。その他(写真)に弓舞、長刀舞、剣舞など荒佐野の神舞には独特なものがある。

大隅の三大行事お伊勢講

荒佐の歴史は340年前(元禄の頃)、遠い国、大阪地方(摂津、河内、和泉の三国)から本地の荒佐野に移住してきた士族(128名)が武士の身分を捨て、未開の荒地山林を開墾した土地で神舞にも関西流のそれらしき歴史が感じられる。

また戦後までは関西訛りの方言が使われていたとされ、現在でも年寄に鹿児島方言に関西訛りの方言がわずかに感じられる。

戦前、戦後も荒佐野が世に知られたのは伊勢神社(現、照日神社)のお伊勢講の「荒佐野のお伊瀬どん祭り」は志布志の釈迦祭り、岩川の弥五郎どん祭りと共に大隅地方の三大行事として有名であった。

筆者も戦後に親に連れられ鹿屋市方面から三州バスに乗って見物に訪れたのを記憶している。

のちの時代へ大切に守り伝えたい神舞である。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

ヒトリシズカ咲く

ハルニレ(ニレ科)は北海道から九州に広く分布する落葉高木で大きいものは高さ30メートルにも達します。ことに北国に多い北海道ではエルムの名で親しまれ、公園、並木に植えられます。

またハルニレは薩摩半島に少なく大隅半島が南限で菱田川、肝属川、神ノ川、雄川の各流域に分布し、標高の高い甫与志岳(969メートル)野首岳(897メートル)の山頂にも分布していることから、私は氷河期を生き残った植物との考えを持っています。

大隅地方ではニレと親しまれ、鹿屋市高隈町の中津神社と串良町の山宮神社では春祭りにこのハルニレを使い、カギ引き祭りに利用されています。

実はこのハルニレが分布するシラス台地の丘陵山林には共生するように草本のヒトリシズカ(センリョウ科)が分布する習性を持っていることを突き止めました。このヒトリシズカは大隅中部が南限で、菱田川と肝属川の各流域に広く分布していますが、個体値が少ないことから鹿児島県絶滅危惧2類に指定されています。

そのヒトリシズカが草本では春一番を告げる花を咲かせました。ヒトリシズカは1年の内、秋、冬の期間は地上茎は姿を消し、落葉した明るいハルニレの下で地中休眠に入ります。

3月上旬、高さ10センチから15センチの十数株からなる地上茎がわずか数日で一斉に出てきて先端部に葉4枚を出葉し、その中央部に1本の白いブラシ状の花穂を出します。花の命は短いのですが、次々と地上茎が湧くように現れるので花の期間は長く楽しめ、気がついたら大群落する習性を持っています。

春の妖精とも呼ばれる早春の花をスプリング・エフェメラルと呼ばれています。このヒトリシズカもハルニレもハルニレ同様に氷河期を生き残った種だとの考えを持っています。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

カワウとオオタニワタリ

3月に入り菜の花が至る処に咲きほころび春うららな季節に入った。昼間は夏を思わせる暖かさ。

南大隅町の雄川滝の滝めぐり1kmコースには平日にも限らず20数台の見学者が訪れ、滝までの散歩を楽しんでいた。

雄川の滝へは左岸伝いに遊歩道が設けられ両岸は落差70メートルもある阿多カルデラ起源(約10万年)の溶結凝灰岩が堆積し景観である。また遊歩道にはアキニレ、タブノキ等の巨木も生え、樹上には南国的色彩の強いシダ植物のオオタニワタリ(チャセンシダ科)が広く着生し、葉の長さは1メートル。

全体葉長は2メートルにもなる大きさで景観であり、見学者に人気にもなっている。そのオオタニワタリを見ていたら河川の川石に1尾のカワウが羽を休めていた。オオタニワタリとカワウの組み合わせは見る機会がないので、これは絵になると思いカメラで撮影した。

オオタニワタリは大谷渡とも書き、谷から谷へ渡るように谷や樹に着生する特長を持つことからこの名がある。一方、カワウは川鵜とも書き、川に棲み体長90センチほどで翼を広げると1メートルにもなる水鳥。

水中を泳ぎ潜水しコイ、アユ、オイカワなどの川魚を捕まえる。散歩しながら自然の風景が楽しめるのが雄川滝の魅力ともなっている。2020年に雄川滝一帯が国立公園に指定された。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

《大隅点描》

マンサク咲く

マンサク(まんさく科)は北海道南部から九州に分布し大隅半島の南大隅町、野首岳(897メートル)を南限としますが、険しい岩峰に分布し個体数も少なく数株ほどです。

実質的な南限分布地は同じ大隅半島の高隈山全山に生育し御岳(1182メートル)では山頂部一帯の歩道沿い、特に北西斜面の歩道沿いからは山肌が黄色に燃えるように大群落する景観が楽しめます。見頃は3月中旬から下旬です。

花は花枝の先にふくらんだツボミから紙のような黄色のリボンが飛び出すように開きます。2月27日にマンサクの開花状況を調べるため登山したものの花は見られず、下山口山麓にある鹿児島大学演習林事務棟前の展示林に植栽されているマンサクを許可を得て28日に撮影したものです。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

ハヤトミツバツツジ

前回に続くハヤトミツバツツジの生態写真です。

屋久島から北海道まで国内に分布するミツバツツジの仲間は約27種にも及ぶとされます。中でも大隅半島の山地には7種も分布し、現在も種の分化が進んでいると山地を調査して感じます。

写真は高隈山地に分布するハヤトミツバツツジの原種です。岩壁に分布し個体数も少ないことから環境省の「絶滅危惧種1A」にランクされる貴重種になっています。

写真は2月27日に撮影したもので枝先に1個の花芽から3個から4個の花を開き、全体が青空の下にピンク色に染まるように群生するので目立ちます。

花が開く瞬間は見頃で写真に見るように花芽を覆っている茶褐色をしたカプセルが脱落する瞬間が見られます。カプセルはネバネバした粘質になっており、寒さなど花芽を守る役割があることもわかり、その生態は神秘的です。

葉は花を終えた頃から開出します。葉は皮質で厚く広卵形で下部でもっとも幅広く先は急に短くとがり表面は光沢があります。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

春一番、ハヤト

ミツバツツジ咲く

国内に自生し春の便りを真っ先に届ける植物にマンサク、キブシ、ニワトコ、アセビ、ネコヤナギなどが知られる。

一方、鹿児島県のみに自生するハヤトミツバツツジは花が紅紫色で美しく、他のミツバツツジ類やツツジ科の仲間よりも1ヶ月も早く開花する特長を持っている。筆者の調査でもっとも早く開花したのは2月16日で今年は18日に開花した。平年は2月20日頃である。

本種は他の植物が生えない阿多カルデラ起源(10万年前)の溶結凝灰岩と花崗岩の岩壁割れ目に生える特長を持ち、高さは1メートルから2メートルほどで、葉はひし形の広卵形で下部でもっとも幅が広くなり先は急に短くとがり、3枚ずつ輪生し皮質で厚く表面に光沢がある。

花は枝先につけ葉の展開する前に開花し1個の花芽から3個の花が開く。花冠は紅紫色で上面内面に濃色の斑点があり、花の下部は粘質となる。開花が早い分、雪に弱い欠点がある。

本種の自生地は古くは大隅の北部、中部、南部に広く分布していたが採取によりほとんどが絶滅し現状では高隈山系猿ヶ城渓谷の岩壁と錦江町神之川の神之川大滝岩壁の2ヶ所のみで確認され、個体が少ないことから環境省絶滅危惧1Aに指定されている。

本種に学名のない頃は単にミツバツツジ、イワツツジと呼ばれていた。イワツツジが古くから自生する地区の民家では多く植栽され、大隅地方がもっとも誇るべき代表的な植物である。

写真は錦江町神之川の岩壁に咲くハヤトミツバツツジである。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

春の大隅路を駆ける

第70回県下一周駅伝4日目は晴天下、菜の花咲く広大な大隅のシラス台地上を12チームが走り抜けた。

昼には気温が上昇し、風もなくポカポカ陽気で遠く霧島山、高隈山、肝属山地を眺めながら選手にとって最高のコンディション日和となった。

写真=岡崎集落

写真は鹿屋市串良町下小原の県道73号を走り抜ける選手を、現在も古い民家が多く見られる下小原地区の古民家を入れて撮影した。

下小原地区は春祭りとして棒踊りが毎年行なわれ、各家々を回って踊る風習が残っている古くからの農村地帯で築100年を超える民家が多いことから、筆者は棒踊りの時は古民家を入れて撮影している。

選手の走りと古民家の不思議な光景を醸し出してくれる。

もう1枚の写真は鹿屋市川西町のスーパーミネサキ店前の沿道に多くの人垣が出来、応援の旗が染めるほどなびいていた。

この新川西地区は第1回大会の時はまだ人家が1軒もない山林と畑地に覆われた時代で、現在は人口54人の新興住宅地として発展した地区である。第1回大会の当時は古くからの旧川西地区の人々が沿道に出て農着姿で応援していた様変わりした地区の1つである。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

串良町の棒踊り

大隅地方は本土最南に位置し、気候的に春一番を告げる春祭りの多い処として知られる。中でも棒踊りは鹿児島県下でもっとも多く行なわれ、代表的特長を持つ芸能祭りの1つである。

藩政時代は豊作祈願の農耕神事に取り入れられ田ノ神の発展につながって棒踊りが各農村を上げて奉納されるようになっていった。祭り事を受け持ったのが寺社であり山伏であったとされる。

写真=岡崎集落

棒踊りの特長は棒で大地を突いたり、たたいたりする動作が田越しにも見え、これがやがて舞踊化したものと考えられるが、それより古くは島津義弘が朝鮮出兵にあたり士気を鼓舞するために行った武術ともされる。それがのちに示現流として発展し、農村の開拓事業推進を図る目的で精神高揚のためにも取り入れ県下一円に広まったとされる。

また明治以降も各農村の青年夜学舎にも精神高揚に棒踊りが取り入れられていたが、戦後は集落の楽しみな祭り事として行なわれるようになった。

しかし急激な自由化、高度経済発展と生活文化の多様化に伴い古来からの伝統的芸能祭りも少子高齢化とも重なり、継承困難な状況にある。それも3年前に発生したコロナ禍の中で祭り事も各地で中止となり、今年も3年連続祭りが中止になった所も多い。

写真=岡崎集落/下方限集落

鹿屋市串良町細山田の山宮神社では春祭りを2月19日に行なう予定であったが、別の鳥インフルエンザ発生により中止となった。

筆者は急ぎ棒踊りが行なわれているはずの同じ串良町の岡崎集落へ車を走らせた。道路際で棒踊り連の小学生から大人までの1組が「エイエイヤー」と楽しそうに踊っており、また知り合いで高齢の人もマイク片手に「オセロが山は前大川ーー」と棒踊りの歌を唄い続け、何十数年元気そうで安心もした。

同じ串良町の下方限集落でも棒踊りが行なわれているとの情報が入り車を走らせた。ここでは2組に別れて集落の家々を回って踊っていた。写真は岡崎集落と下方限集落の棒踊りの様子である。

コロナ禍の中、祭りを見たい人も撮影したい人も祭りの情報が入りにくく、中には鹿児島市方面から撮影に来た人もおり、途方に暮れているのが現状である。また祭りを行なう地区集落も3年連続中止にすることに古里を守る継承の意味合いからも今年は各地で祭りを縮小して行った所もあった。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

写真=下方限集落

志布志安楽の春祭り

早春、梅の花咲く志布志の山宮神社と安楽神社(やすら)に春一番を告げる春祭りが2月11日と12日の両日行なわれた。

昨年と一昨年はコロナ禍の影響で中止であったが、今年は中止にせず正月踊りのみが奉納された。

奉納芸能の正月踊りは男子少年から青年で顔が見えないように黒の御高祖頭巾で覆い、白い三角巾を後ろ向きにしめ、黒紋付き、黒地の博多帯、青の手甲、黒い脚絆、黒たび、ゲタばき、そして手巾(神霊の依り代)とサイノコ人形(猿の子)を、腰に下げるという出で立ち姿。

踊りはテンポが早くリズミカルで体が一回転するほど激しく、手振りや足さばきで囃子(はやし)に合わせて踊る。囃子は別屋になっていて青竹で四方に網目状の囲いを作り外壁をシイノキの枝葉、スギの枝葉で中が見えないようにさらに部屋にレース状の白い透かしが入り、中に若い女性3人が三味線を弾き、男子が太鼓と鉦を叩き正月踊りの歌を唄いながら演奏する。以前の囃子は各集落回りへ移動できるようにタイヤ付きの山車(だし)になっていた。

踊りそのものが手踊りに見えることからテベス踊りともいわれる。また踊りの特長に手を延ばし差し出す仕草が大隅半島の肝属川流域と南西諸島の八月踊りと似ており、伝来の起源からも民俗学的にも注目される。

一方で正月踊りの歌は曲も多く踊りのテンポが早いため一身みだれず踊る運動量も必要となり、少子高齢化の中、踊り連の継承も容易でなく、少年時代に踊っていた若者が都会で就職する中、この正月踊りのために帰り、踊り古里に貢献しているという話を聞く。正月踊りの継承を維持する上からも踊り連も久しぶりの正月踊りに若さを爆発させて踊っていた。

また名物の田ノ神夫婦も登場し、社殿内で田ノ神問答があり、見物人に愛敬をふるまったり、子供を抱いたりと笑いをさそい、皆が春一番の祭りを楽しんでいた。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

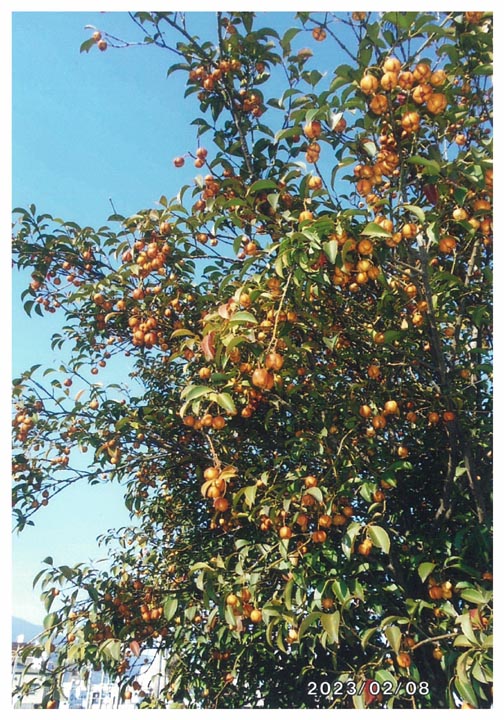

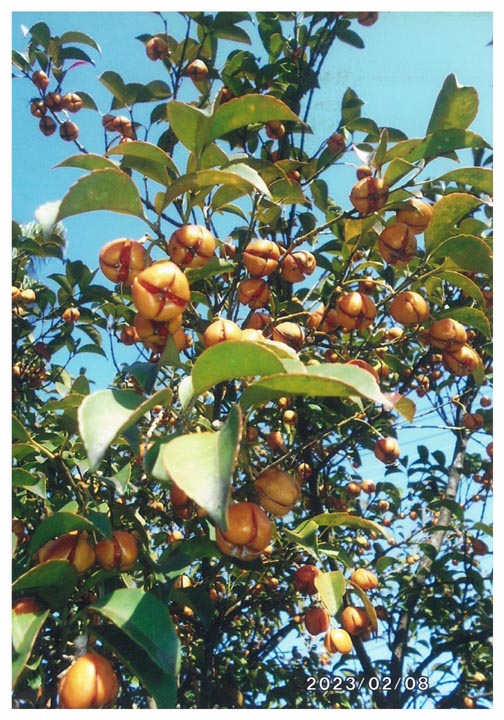

ヒゼンマユミたわわに実る

鹿屋市役所本庁舎に寄贈されていた高さ3メートルほどのヒゼンマユミ(ニシキギ科)が今、黄色の実(直径1.5センチ)がたわわに実り鈴生りに付け景観である。

ヒゼンマユミはニシキギ科の中で唯一の常緑広葉樹であり、九州のみに分布するなど個体も少ないことから環境省の絶滅危惧種に指定されている。

見た目には葉はミカンの木に、実はキンカンにも見える。花は初夏に目立たない緑色の小花を付ける。

株によって雌しべの長い型と短い型があり、短い型はほとんど結実せず雄株となる。結実した実は小さな淡緑色で、のちに風船状にふくらみ8月下旬頃に緑色な4方丸形の実となり12月に黄色になる。

1月に入ると実は4方に割れて中から黃燈色な種子が現れる。これが2月下旬まで見られ春一番に野鳥が飛んできて果肉状の油脂分に富む種子を食べる。種子を包んでいた黃皮は3月まで残り続けるのでほぼ10ヶ月間、景観木としてあり続ける特長がある。

種子からの育て方は㊙である。自生地は韓国南部の島々とされ野鳥に運ばれた種子が長崎県、鹿児島県に運ばれて分布を広げたという研究成果が得られている。

南大隅町横別府の個人宅庭に見事な巨木があり、町の天然記念物に指定され推定約160年とされる。また鹿屋市吾平町金山の個人宅にも推定約100年の巨木がある。

ヒゼンマユミを自由に見学できるとしたら鹿屋市役所駐車場の中に植栽された1本があり、目印として市役所前バス停と公衆トイレ前にあり写真のヒゼンマユミを見学できる。本木は種子を多く付けるので大変貴重で成長が楽しみである。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

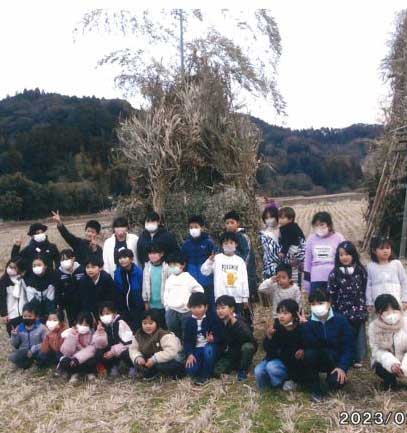

節分、月野の鬼火だき

大寒波をしのぐ

曽於市大隅町の月野地区で今年も節分の日に合わせて鬼火焚きが行なわれた。高さ約20メートルの巨大ヤグラと高さ5メートルもある立体感ある赤鬼の面を国道269号線沿いの田んぼに祭り日の1周間前から展示し、国道を走る車の通行人をビックリ(方言で「ひったまぎった」「んだもしたん」)させる演出を行なった。

企画は月野を元気に住民が集う機会をつくろうと地域ボランティア団体「月野地域おこし会、福岡等志会長(70)」会員が行ない、祭り当日は地域で長く活動しておられる東江光次さん(80)の指導で月野小学校生による子供ヤグラ作りを体験する企画もあった。

まず子供ヤグラから点火し、次に巨大ヤグラに点火。真っ赤な炎は青竹のバリバリバリと燃える音とともに高さ30メートルの火柱となって天に舞う。参加者、約400人の中から「鬼は外、福は内」と歓声が上がり、無病息災を祈った。赤い鬼面はさらに赤い炎に照らされて真っ赤に映え、さらに上空にはロマンに満ちた月野地区の名にふさわしく満月に近い月が輝き多くの人がスマホ、カメラで月を入れて撮影していた。

赤い鬼面は会員で柴工芸の柴勝昭(79)が制作した。柴さんは「皆が楽しんでくれて良かった。来年は福の面を作らんなら」と来年に向け元気一杯だった。最後は参加者全員に婦人会が準備したモチ入りぜんざいと月野のお茶が振る舞われた。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

タカクマムラサキ

大寒波をしのぐ

10年に1度といわれる大寒波が1月25日に発生し鹿屋市川西町付近で最低気温マイナス5・3度で最高気温も5・6度と低温であった。

次の日もマイナス3度であったので、この低温に適応しない植物類にとっては痛手となった。自然系では高隈山系に分布し環境省絶滅危惧1A類にランクされているタカクマムラサキ(シソ科)は霜の降りない海岸性の明るい樹林帯に生育するとされている。

そのタカクマムラサキを昨年春から数本を調査研究目的に環境の異なった内陸に定植を行なった。タカクマムラサキにとって今年の初霜は初体験でもあり、心配はしていたものの、寒さに影響されることもなく青々と生き続けていた

しかし今回のマイナス5度の寒波は致命傷に終わるのではと心配し、ビニールを被せて対応した。また1株のみはビニールを被せずに様子を見ることとした。しかし結果的には今回の大寒波もしのぐことが出来、低温にも耐えることが確認された(写真)。

ただ今回は雪が降らず積もらなかったので課題は残ったままである。またタカクマムラサキは種子植物であり、霜の降りる内陸で落下した種子は自然状態では発芽する状況は極めて低いと考えられるが、今後の追跡調査の推移を見届けることとした。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

大雪情報も高隈山のみ雪景

郷土の自然、祭りなど幅広くカメラに収めることを志向とする者にとって大雪の情報は待ちに待った知らせである。

日頃から雪が降ったら何を撮ろうかと頭の中に準備している。

今回の10年に1度の寒さと大雪が1月25日に発生し、しかもその日は晴天となる情報であった。その前日の24日の昼過ぎから雪が降り出したので夕方から本格的に大雪が降るだろうと期待は高まっていた。

所が、その夜は雪が降る所か空を見たら星空で、それも夜中の12時に至っても星空であった。日付が変わる25日は晴天であるので、大隅平野に雪が積もらないことは明らかであった。一夜が明けて外の景色を見たらやはり雪は見られず平常な姿で車が日常的に走っていた。

少ない期待として青空の下に高隈山のみが白銀の世界が浮かんで見え、家を出たものの実際の高隈山は5合目から山頂部にかけて薄っすらと雪が見られるだけで風景としては弱い感があった。

一方、肝属山地は雪さえ見られず平常な姿であった。山間部地区で雪が薄く見られ、道路が凍結したのは前日の昼間に降った雪が溶けずに残ったものだった。

高隈山に登って樹氷でも撮ろうかと考えもしたが、外の気温はマイナス5度もあり、高隈山山頂ではマイナス15度に達していると判断した。この超低温は平年の高隈山の雪山(マイナス8度前後)とは異なり大変危険な低温で登山用の冬山防寒対策を行なったとしても長時間登山の中、超低温の空気を吸い続けると肺に痛みを感じ、その後の呼吸困難と体全体の機能不全に陥る危険が高まり、冬山登山の危険性の1つに上げられており、今回は登山を断念した。

写真2枚は鹿屋市東原町方面から見た高隈山の大箆柄岳と小箆柄岳の雪景であるが、雪も降らず積もらず、寒さのみが身に染みて深き奥山の写体とはならず平面写真に終わった。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

肝付兼亮の五輪塔か

宮崎県串間市の市立図書館にて串間史談会発行の書物が目に止まった。内容は隈本虎太郎「串間市の巨大五輪塔」と題してあり、「山林中に巨大五輪塔が倒壊していたのを市教育委員会、地主さん、地元の御尽力により2基が復元され無銘だが高さ2メートル40センチの巨大なもので、この巨大な五輪塔は誰のものか。

推測として①肝付兼亮が天正2年(1574)肝付家の内紛により高山より櫛間へ出亡、あとは詳細不明。②肝付の櫛間地頭、薬丸孤雲が伊東との偽戦で天正4年(1576)に戦士、然し墓は南郷にある。③天正5年(1577)伊東義祐が島津軍に大敗し義祐一族は米良山中に入り豊後へ向かう時、余りに急なため諸将が間に合わず、その地で戦死した者も多かった。この時、木脇越前守も櫛間で戦死とある。

この将はかつて伊東義祐、祐兵と共に櫛間の湊付近を攻めた時、串良より馳せてきた島津図書頭忠長の攻撃にあったが一策を画し、伊東軍を救った名将である。この人は敵陣である櫛間に逃れ櫛間で討死にしているのである。私はこの木脇越前守が肝付兼亮ではないかと思う。これは今後の研究に待ちたいと思う」と書き記されている。この推測は驚きであった。

兼亮(かねすけ)の消息については肝付系図に「出奔」と記されているだけであり、大崎町史には「兼亮は伊東を頼って出奔した」とのみで兼亮の消息は不明のままである。隈本虎太郎氏の話が真実に近いものとするならば兼亮は伊東義祐の下で名前を変えて少なくとも天正5年(1577)2月7日の伊東軍最後の戦いまでは生存していたことがわかる。

串間史談会の隈本虎太郎という人は宮崎の歴史にくわしく、「肝付滅亡」など研究家で家柄として「日向纂記」「日向記隈本家蔵書」にも記されていることから、串間市で発見された巨大五輪塔が兼亮のお墓として浮かんでくる。

筆者は山林の地主さんの協力をえて五輪塔2基を計測した所、高さ2メートル40センチ、幅89センチもありとにかく大きく、南九州では最大の五輪塔であろう。五輪塔の地、水、火、風、空の各輪の4方に梵字が刻まれ、水輪の上下に軸があり天台系の五輪塔であると思われ、また火輪に宝塔の笠石を現す桟があることから造りは室町後期と思われる。 五輪塔のある場所については串間市生涯学習課、もしくは串間市道の駅内にある観光協会事務所に問い合わせ下さい。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

旗山神社の柴祭り

南九州の古くからの伝統的「事始め」である柴祭りが錦江町池田の旗山神社を中心に行なわれた。柴祭りの原形は大分県宇佐市の宇佐八幡宮によって柴(シバ)を持って祭りとしサカキ、シイノキなど常緑広葉樹が広く分布する大分、熊本、宮崎、鹿児島など山岳一帯の集落で細々と行なわれていた。

旗山神社の柴祭りの事始めは新年2日から3日にかけて行なわれ、「田打ち」「針起こし」「シシ狩り」「豊漁」などを新年の事始めとしている。初日2日は安水集落の立神神社。3日はこの坂2の柴、1の柴、2の柴、3の柴、高穂神社(高尾山)の順に回ります。

写真は「この坂2の柴(半下石山)の山林で山の神が餅盗人を懲らしめる様とスダジイ、ヤブ、ツバキなど柴木(シバ)を立てかけて中にワラで作ったイノシシを矢で射る猟の様子を演じる「シシ狩り」が行なわれた。前迫雅文宮司(64)が「こんたふて」「子連れだ」「捕ったぞ」などと方言で笑みを浮かべながら、狩人役とやりとりを交わす。のち集めた落葉(シバ)でイノシシを焼き、シシ肉の代わりに米粉を水で練った「シトギ」を切り分け神職、参加者の順に片手を高々と上げ「トーン」と大声を上げてから口にする。

尾根伝いに入ると今度は北西の冷たい風が吹きつけ汗をかいた肌着が冷えて寒い。樹間から北岳山頂が見えるが最後の長い登りが、「これでもか、これでもか」と続く。先着していた人が暖を取るための焚き火の煙が見え、着いたと実感し安堵する。後者3人も午前11時に到着した。

こうした事始めは大小なり民衆の素朴な行事として家庭でも行なわれていました。錦江町の山岳である荒西山、大尾岳、初山、平野山一帯を広義的に初山嶽と言われており、初日、初事に由来すると考えられており、これも神仏混交時代の山岳信仰の名残です。こうした伝統的新年の事始めが残っているのはここ旗山神社のみになっており、古き良き時代を知る照葉樹林文化の営みとして大変貴重な無形民俗文化財でもあります。

大隅の歴史自然研究 坂元二三夫岸良のテコテンドン祭り

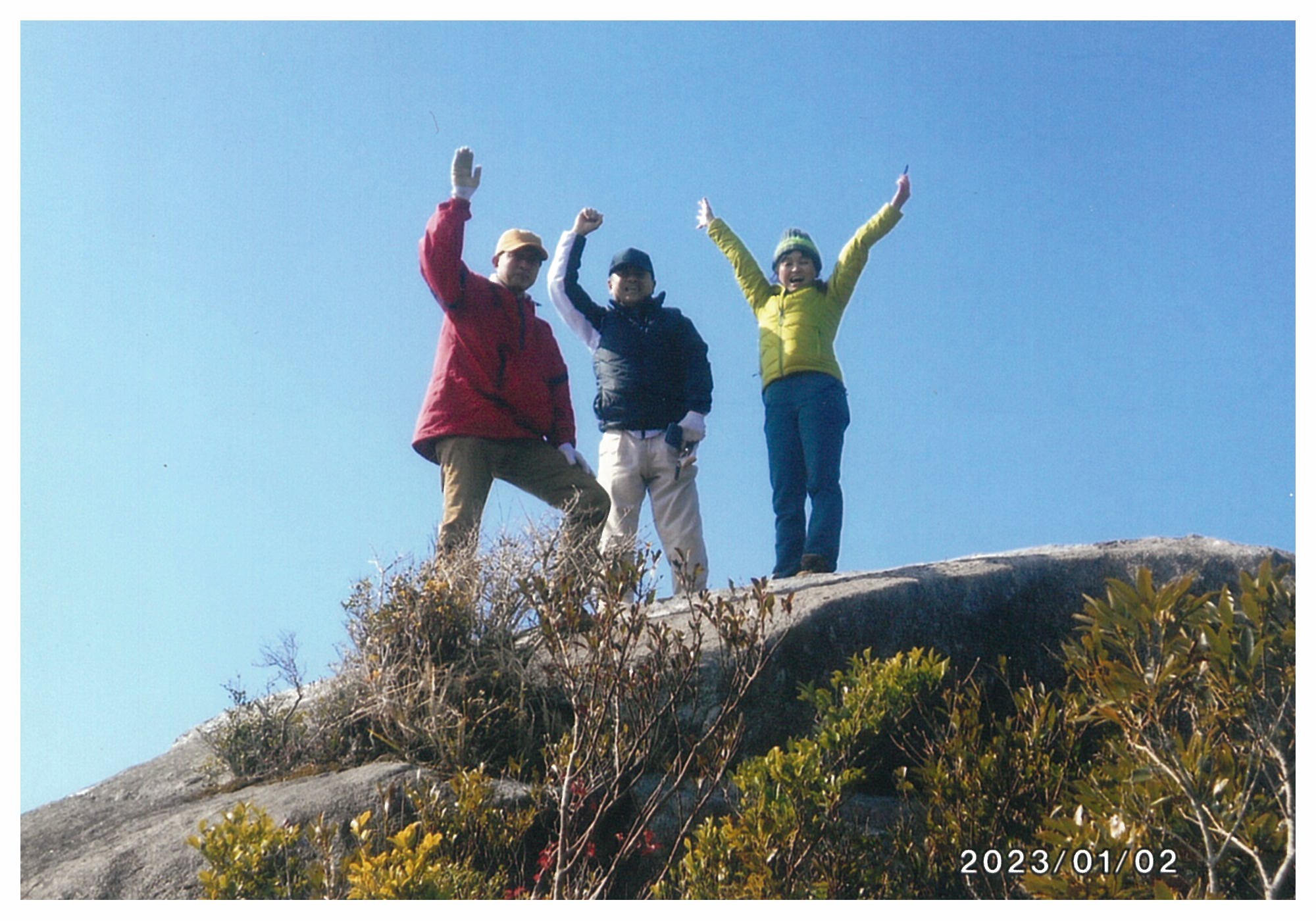

正月2日、肝付町岸良平田神社と岸良集落を背後とする北岳神社(標高720メートル)を一帯とするテコテンドン祭りが行なわれた。北岳に鎮座される神霊に里に降りてもらう古くから継承される正月行事の御神幸祭である。

早朝8時、晴天に神職(伶人)や住民ら18人が平田神社に集合し北岳へ登山した。本地は太平洋岸にあり寒くもなく、おだやかな気候で林道伝いに進むと南国的色彩の強いアコウ、ヘゴ、ゴクラクチョウカ、バショウ、アオノクマタケラン、クワズイモなどが見られ目の保養となる。途中から沢を渡ると低木なタブノキ、ユズリハ、バリバリノキ、バクチノキなどが茂り案内人がいないと迷路となる。

途中に丸い巨岩とタブノキ巨木あり、これに着生するようにオオタニワタリ十数株が群生し絵画の世界をかもす。再び林道に出た所で休憩し参加者の自己紹介があった。ここからはスダジイ、タブノキ、イスノキなどの天然林で樹間を縫うように木につかまりながらの急登りが続き汗と心臓の高鳴り、そして重い足となり前へ中々進まない。「早く、早く何しているのー」と元気な子供の掛け声が身に染みる。

尾根伝いに入ると今度は北西の冷たい風が吹きつけ汗をかいた肌着が冷えて寒い。樹間から北岳山頂が見えるが最後の長い登りが、「これでもか、これでもか」と続く。先着していた人が暖を取るための焚き火の煙が見え、着いたと実感し安堵する。後者3人も午前11時に到着した。

筆者は神籬(ひもろぎ)に使うサカキの採集を行なう。大岩下では寒さをしのぐため社殿前のくぼちで焚き火を囲み、餅を焼いて食べる。伶人は御神体の石(11石)を一体ずつ清め、紙衣を着せ替え神霊を遷すシバ(サカキ)の神籬を作る。サカキ七枝ずつ三束用意し人形の型にして赤木綿の衣を着し帯をしめてひもろぎの用意が整うと神前に白米、神酒、餅、塩などを供え、参加者一同ひもろぎに神霊を勧請する儀式を行なう。山を下る前に高さ16メートルもある巨岩に裏側から登り岩頂から眼下に岸良集落と太平洋岸の景色を楽しんだ後に伶人がひもろぎを捧げ先導し下山する。

下山ともなると皆足が速い。途中中岳に立ち寄り、参加者の人数分の紙垂(かみしで)をひもろぎの枝ごとに結びつける。再びひもろぎを先頭に、ここからは太鼓も加わり「テコテンドン、オーソライ、ソライー」と神歌を唱えながら、午後3時に平田神社に到着する。鳥居前でお迎えの神官にひもろぎを奉受けし、神官を先頭に全員で社殿を左廻り4回、右廻り4回と神歌を唱えながら回る。

のち、ひもろぎは拝殿に入り還幸、帰山祭が行なわれた。社殿の扉が開かれ、神霊は今度は北岳へ向かって飛んで帰られるのである。ひもろぎのサカキ枝は除厄、幸運のお守りとして参加者に授けて、現在はここでお開きとなり茶会となる。テコテンドンの名はさだかでないが、テコ(棒)で太鼓をたたく音に由来するとされる。

祭りも時代によって形式もやり方も変わり、今日では少子高齢化で参加者も少なく二人だけの年もあり、祭りの伝承にも心配が及んでいる。戦後には子等も多く100人近くが参加した時もあり村を上げての正月行事であった。時には山頂に雪とツララ氷もあり、手みやげに大切に持ち帰ったと語られている。神仏混交の藩政時代はどんな祭りの形式であったろうか。

ひもろぎに使われるサカキは南九州(熊本、宮崎、鹿児島)の山林に広く分布し、サカキを含め常緑広葉の枝葉と落葉も生活用語で古くから柴(シバ)と呼ばれていた。 サカキ柴は祭りに広く用いられていることから柴祭りと有している。このテコテンドン祭りは肝付氏の時代から約500年の歴史があり、現在も1日かけて登山し祭り事を行なうのはおそらく平田神社のみではなかろうか。 テコテンドン祭りについては平成15年発行の内之浦町誌にくわしく記されているので参考とされたい。。 大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

美しき未知、ゼロの世界

12月18日と24日の両日、ほぼ連日的に高隈山地と肝属山地、さらには輝北町平野部でも積雪が見られた。高隈山では中腹から山頂部にかけて積雪10センチで白く厚化粧した。肝属山地は薄化粧となった。

高隈山の雪景色撮影スポットはやはり鹿屋市営鳴之尾牧場を望む林道分岐点が適している。ここからだと目前に御岳、妻岳、二子岳、平岳、横岳が順光で撮影できる。 写真3枚は御岳、妻岳、二子岳であるが普段は森林に覆われ平凡な山に見えるが雪と樹氷に覆われると別世界となりアルプスを思わせるほどの景観となる。特に妻岳のトンガリ山はマッターホルンにも見えるから不思議。

また高隈山もハゲ山同然に原生林が伐採されており、峰越林道沿いに残る原生林を撮影していた。帰鹿してからは十島、三島、屋久島、桜島、霧島山、高隈山、肝属山地と山岳風景とその土地の風土も撮りながらいつしか植物も撮るようになり、道なき林中を駆け分け、その登山回数も3600回を超え今日に至っている。その成果として両生類のオオスミサンショウウオの新種発見や植物では10種の新種発見、さらには伝説の動物であるツチノコとの出会いもあった。少なくとも大隅半島に分布する植物はほぼ知り尽くした感がある。ただ筆者は学者ではないので新種の届け出など学会で発表している訳でもない。 もうそろそろ本の出版をとの声は以前にもあったが、それならば100年後にも堪えうる記録集をとの思いもある。

筆者は高隈山と肝属山地の雪景色をこれまで数多く撮影しており、特に高隈山と甫与志岳、稲尾岳で全山が完全に白銀に覆われた時もあった。その時の積雪は50センチに達し、ラッセルしながらの登山である。木々も雪が付着し凍りつき、真っ白な世界、これはまさにゼロの世界だと感じた。 雪をラッセルしながらも雪の吹き溜まりに足を取られて滑ったり転んだりするが、雪がクッションになってケガもなく、無我夢中になってゼロの世界の頂点を目指して登っていた時もあった。

るのかと聞かれると、そこに山があり美しい自然があるためであるが、時に雪山(冬山)のような未知の世界に危険を冒しつつ、ゼロの世界を目指す登山家も多い。大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

百年後にも堪えうる記録写真を

筆者が風景写真を志向としたのは1970年(昭和45年)の大阪在職中で趣味としてカメラを片手に京都、奈良などの風景を追っていた。 この時、古里の大隅地方ではまだ白黒フィルムが主でカラーフィルムはまだ普及しておらず、カメラは人物だけを撮影するのが一般的で風景を撮るという文化はまだ育んでいなかった。 在職中に感じたことは日本の戦後は終わり、高度経済成長期に入り国民皆が夢を追い活気づいていた頃で仕事に遊びに、またすべてにおいて一生懸命だった。そして古里もいずれ衣食住など生活環境も様変わりするだろうと感じていた。今の内に昔ながらの農村風景をカメラに記録しておこうと、正月、夏休み帰りのたびに国鉄大隅線やまだ茅葺き家が残る南大隅方面へ撮影に出かけ、牛や馬を使っての農耕風景を撮影していた。

また高隈山もハゲ山同然に原生林が伐採されており、峰越林道沿いに残る原生林を撮影していた。帰鹿してからは十島、三島、屋久島、桜島、霧島山、高隈山、肝属山地と山岳風景とその土地の風土も撮りながらいつしか植物も撮るようになり、道なき林中を駆け分け、その登山回数も3600回を超え今日に至っている。その成果として両生類のオオスミサンショウウオの新種発見や植物では10種の新種発見、さらには伝説の動物であるツチノコとの出会いもあった。少なくとも大隅半島に分布する植物はほぼ知り尽くした感がある。ただ筆者は学者ではないので新種の届け出など学会で発表している訳でもない。 もうそろそろ本の出版をとの声は以前にもあったが、それならば100年後にも堪えうる記録集をとの思いもある。

写真の白ウサギは12月8日に自宅の庭に迷い込んだ捨てられたウサギ。初めは逃げ回っていたが、庭から出ようともせず「かわいそうに」と思いウサギのエサを買って与えた処、逃げることもなくわずか3日間で慣れ親しんでしまい、逆にエサを求められる始末である。 処がこのウサギは夜になると庭を出て月夜の中、もう一尾の白ウサギと仲良くデートしているではないか。ウサギに完全に「はめられた」と思うも、安心もし、ウサギは頭が良いと感心した。一方で庭には野生のイタチ、ノウサギ、タヌキ、さらにはノラネコ、ノライヌと天敵も多く心配な点もあるが、来る年がウサギ年でもあり当分はエサを与え様子を見ようと思う処だ。来る年もウサギのように元気に、皆様良いお年をお迎え下さい。 大隅の歴史自然研究 坂元二三夫

大根の掛け干し

人錦江湾を望む高台にある錦江町宿利原地区で冬の風物詩ともいうべき大根の掛け干し作業が始まった。 11月下旬に大根を干すためのヤグラ造りが始まり、スギの丸太木を主柱とし、11階段状の孟宗竹が並べられ高さ約6メートル、長さ50メートルから100メートルのヤグラが完成する。12月上旬に畑での大根抜き作業が始まり水洗いし2本の大根を葉の中部でヒモで両結びしトラックに積んでヤグラまで運び入れる。高さ6メートルもあるヤグラに登るのは男性かと思いきや女性である。トラックの上から男性が大根2本をニヌに引っ掛けて高々と差し上げると、ヤグラの人がこれを受け取り大根を次々と移動しながら掛けていく。

一見、単純作業に見えるが慣れていないと腕、脇、腰が痛くなるほどの大変な労力作業でヤグラに高く登る人もベテランでないと高さ6メートルは腰砕けとなり、大根さえ受け取れない状態になり、仕事にならないといわれる。 大根は寒風にさらされ1周間ほどで寒干しとなり製品として漬物会社など各地に出荷され、また店頭に並ぶこともある。 農家の人との語らいの中「鍋で煮て食べなさい」と大根2本を頂いた。大根の掛け干し作業は2月上旬まで続けられる。

新種ケヤマハッカの発見

11月13日、志布志市志布志町の北方に位置する四浦集落を流れる四浦川河川敷の草地にてヤマハッカ(シソ科ヤマハッカ属)とは異なる新種を思わせるヤマハッカ属を発見した。 8本の茎は塊状の木化した地下茎から出て高さ40センチとほぼ同じ高さで株立ちしていた。茎は四角形。葉は対生し広卵形で黄緑色。葉ふちは途中から鋸葉があり葉柄には翼がある。 葉と葉柄を合わせた長さは2センチから5・5センチ、幅1センチから2~3センチあり、葉の両面と茎は白毛が密生し、特に葉は羽毛状となりフワフワしている。葉の脇から花系(花茎)を出し、その先に長い花穂を出し青紫色の唇形花を数個ずつ数段につける。

花冠の長さは1センチほどで花冠の筒部は下向きとなるが、裂片は水平となり花の形状が大変面白い。裂片の上唇は4裂し内面に紫色の細点が並び、下唇は前に突き出す。花冠を拡大鏡で見ると花の表面にも毛が生えているのが確認され、茎、葉、花と全体に白毛に覆われているのが確認された。 一方葉と茎は花が終わると黄色に黄葉し朽ち果てることも確認され黄葉する点では同じヤマハッカ属のヒキオコシにも似ている。今回発見した種については他のシソ科との違いなど整合し分類を行なったが、他種との違いが際立っていることから、また全体に白毛に覆われている点に注目し、仮称「ケヤマハッカ」と名付けることにした。本種は渓流型のヤマハッカではないかとも思われる。しかし発見した日付が11月でもあり、春、夏の生育状況を確認しておらず来年の調査を待つこととした。

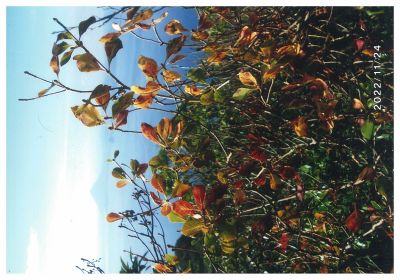

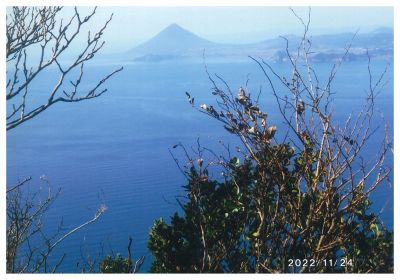

南限の紅葉

1冷温帯植物の落葉広葉樹を代表する樹木にブナ(ブナ科)が知られ、その南限地が高隈山である。高隈山における落葉広葉樹の組構成はブナを中心に約31種からなり、大箆柄岳、小箆柄岳、御岳で紅葉が見られ紅葉の南限地ともなっている。 横岳、平岳でも紅葉が見られるが種が減少する。南の肝属山地や屋久島でも紅葉が見られるが単木による紅葉である。

写真は南大隅町の野首岳(897メートル)の西方に張り出した岩峰地帯に生えている南限分布のツツジ科のシロドウダン、ベニドウダンが紅葉し錦江湾上に浮かぶ開聞岳を入れて撮影してみた。 両種とも他の植物が生えない岩場を好んで生え幹、枝は針金のように強く、強風にも耐え、葉も厚いためしっかりと紅葉する性質を持ち常緑広葉樹中心の森林内では紅葉が一際目立ち、最後まで残る紅葉木である。遠方に立体的に浮かんだ開聞岳は彩明の感がある。

エンコウカエデ(ムクロジ科、旧カエデ科)の県内分布地は古い記録に見ると、霧島山、大口布計、高隈山系、末吉(新田山)、志布志(小八重)の5ヶ所となっている。 この内、新田山集落と小八重集落は2kmしか離れておらず、しかも安楽川上流部に位置し、その最上流部は都城市安久集落に達しており、ここにもエンコウカエデが分布している。 このことから安楽川は中流部から上流部にかけてエンコウカエデが広く分布しているのが確認できた。

高隈山は垂水市側のスマン峠入口登山口からスマン峠にかけて個体は少ないが分布が見られ、また垂水市の県道71号線堀切峠手前の井川上流部にわずか2本が分布している。そんな中、筆者は11月22日、志布志市四浦集落を流れる四浦川(串間市福島川支流)でも3本のエンコウカエデを確認した。(写真)エンコウカエデの和名、「猿猴桐」は細長く裂けた葉を手長猿(てながざる)の手に見立てたもので、葉柄も長い特徴がある。 今回はエンコウカエデだけでなくオオモミジ(ヤマモミジ)の分布も確認できた。この分布の例から安楽川と四浦川も鰐塚山地という地理的影響を受けているのが見て取れる。このことは同じく鰐塚山地に広く分布するヒュウガナベワタ、ヒュウガアザミの2種が鹿児島県唯一の分布として四浦川沿い山林で発見されていることからも明らかです。

さらに筆者は11月22日四浦川沿いで国絶滅危惧1B類に指定されているツクシタチドコロ(ヤマノイモ科)の分布(写真)を確認。 大隅地方では曽於市大隅町の大鳥峡で確認して以来で、突然と目前に現れたので驚きであった。ヤマイモの葉に似ているが、葉脈の湾曲と基部両端が丸く張り出した特徴があり、花は4月から5月で目立たない小さな下り花を付ける。 しかしこれら5種とも鹿児島県では分布がほとんど少ないため、絶滅危惧種に指定されているが、宮崎県ではこれら植物はごく普通に分布しているため危惧種に指定はされていない。 筆者はさらに四浦川沿いの連日調査で国内、県内ではまだ未記録のヤマハッカ属とアキノタムラソウ属の2種を発見したので次回に紹介する。